地域の休耕田などを活用しながら、新たな名物を作ろうという一石二鳥の取り組みです。

長野県小諸市で、あるものを養殖するチャレンジが始まっています。

「小諸市にやって来た、小諸市ではあるものの養殖が始まったばかりあるものとは何なのか?」

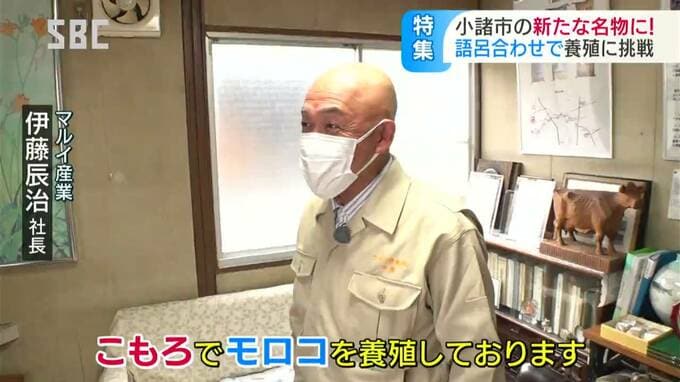

創業およそ50年のマルイ産業。

浅間山のふもとでコイやフナ、ニジマスなどのエサを製造している会社です。

ここでは5年前から新しい取り組みが始まっていました。

(伊藤辰治社長)「(こちらであるものを養殖しているとうかがったが、何を養殖?)こもろでモロコを養殖(こもろでモロコですか?)」

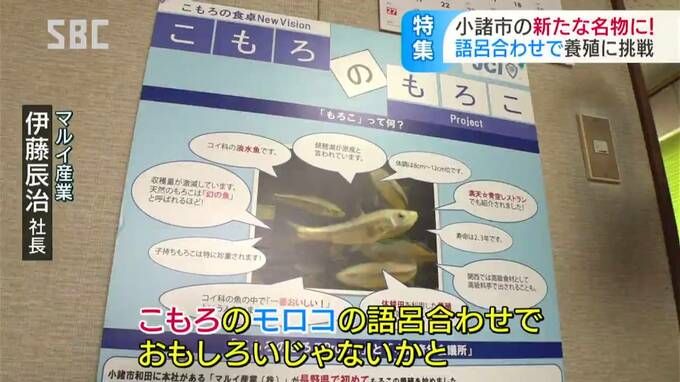

モロコはコイの仲間の淡水魚で、コイ科の中では一番おいしいと評判の魚。

一方で漁獲量が減っているため、幻の魚とも言われています。

「(これくらいの大きさの小魚一見ワカサギのようにも、ワカサギとは違う?)違う、苦みもないし癖もない、京都では高級魚、それで皆様もさまざまな食べ方で楽しむ」

養殖のきっかけは何だったのでしょうか?

「もともとエサを作っていたがたまたま市役所と商工会議所で話をしたら、語呂合わせで面白いじゃないかと、ふかしてから2、3センチになるまでが大変」

養殖が行われているのは、会社の一角に設けられた生けすの中。実際に魚をみせてもらいました。

「動いている、動いている餌食べている、これがもろこか」

見やすいように、いけすから出してもらいました。

「この辺も休耕田もでてきたのでそういうところでモロコの養殖ができるんじゃないかと」

もともとコイが名物の佐久地域。田んぼで小ブナの養殖が行われてきた実績もあります。

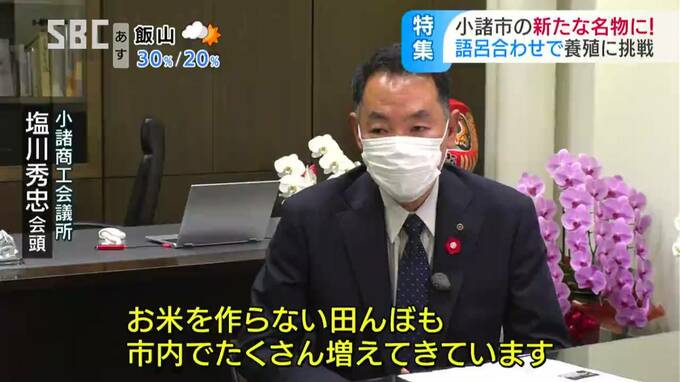

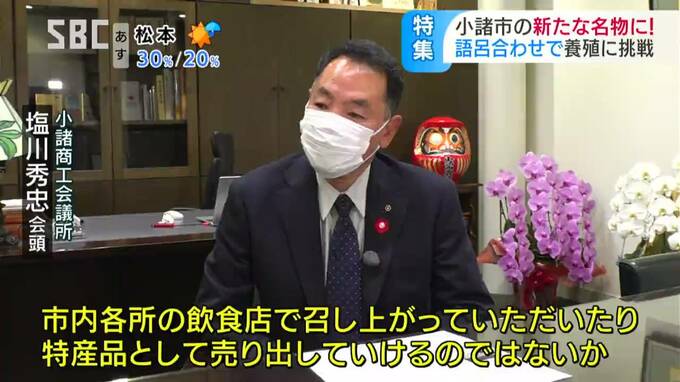

会社に声をかけた商工会議所も、小諸の新たな名物にできないかと期待しています。

(小諸商工会議所・塩川秀忠会頭)「お米をつくらない田んぼ市内でたくさん増えてきているこういうところに水を張ってそこでモロコが養殖できれば水田みたいなお米を作るのとは違う産業ができるのかなと、本来は琵琶湖とが埼玉で養殖されている、小諸はとても寒いので冬をどう越えて行くのかが課題、生き物を育てて養殖は難しいが、たくさんとれるようになれば市内各所の飲食店で召し上がっていただいたり特産品として売り出していけるのでは」

語呂合わせで始まった小諸のモロコ養殖。いまも試行錯誤が続いています。