皆さんは「農福連携」という言葉をご存じでしょうか?

「農」は農業、「福」は福祉。農業と福祉における課題を解決するために、2つの分野が連携する取り組みです。

農業では担い手不足が課題になっています。一方、福祉の分野では働き場所の確保が課題、両方が繋がることでそれぞれの課題を解消していこうというものです。

全国で注目される「農福連携」。長野県内の現場を取材しました。

農業法人かまくらや。

松本や安曇野などでソバの栽培を主力事業に、荒廃した農地の再生に取り組んでいます。

徹底した機械化を進め、大量生産を実現。

年間の売り上げをおよそ2億5千万円にまで伸ばしています。

(田中浩二社長)「私たちみたいに大規模にチームでやる農家もこれから求められてくる」

一方で、田中さんたちが目指す、もう1つの農業のスタイルがあります。

キーワードが「農福連携」です。

「若い人たちも入ってるんですがそれでもまだ足りないです、いろんなプレーヤーを引き込んでいかなきゃいけない」

農業法人「かまくらや」などが2021年立ち上げた農福連携のための事業所「安曇野みらい農園」。

障がいのある人などおよそ10人が働いています。

安曇野市の畑で、「かまくらや」のスタッフとともに野沢菜の収穫です。

(かまくらや・三輪瞬さん)「みんな頑張ってくれて、楽しんでやってくれてる」

(みらい農園スタッフ)「けっこう大変ですよ、大変だけどやりがいはありますね」

雇用契約を結び、県の最低賃金908円を保障。

1日、6時間、週に5日の勤務で、月におよそ11万円の給与が支払われます。

みらい農園のスタッフは、機械を使えない手作業での収穫や選別などを担当。

農地再生のための貴重な戦力です。

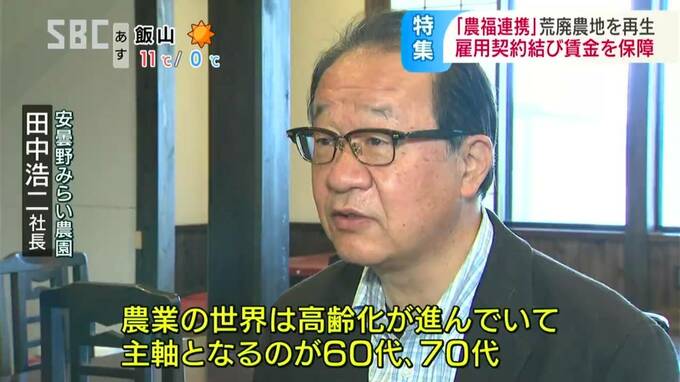

(田中浩二社長)「農業の世界は高齢化が進んでいて主軸となる人が60代、70代、若い人たちが入っていますが、それでもまだ足りないんです、農業の人手不足と障がい者の就労する場所がないということでこれをつなげたい」

年々評価が高まる信州産ワイン。

その生産現場でも「農福連携」の取り組みが始まりました。

(ワイナリースタッフ)「1月くらいから始まるせん定作業がスムーズに進むように」

安曇野市にあるワイン用ブドウの畑では、1月から始まるせん定の準備が進んでいます。

作業をするのは、松本市の福祉事業所の利用者で、ワイナリーから委託を受けて、収穫なども行いました。

(作業する人)「暑かったり寒かったりはありますが、それは、どんな仕事でも一緒だから、体調的にはすごくいい感じでできてますね」

以前は、ワイナリーのスタッフが行っていたラベル貼りも委託。

空いた時間を営業活動などに振り向けることができます。

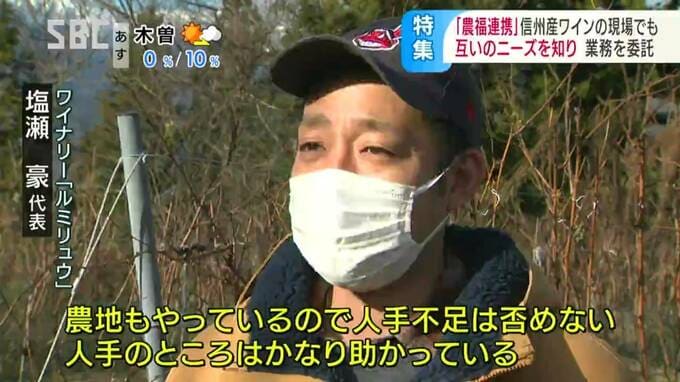

(ワイナリー代表・塩瀬豪さん)「人手不足ってところは否めないので人手のところはかなり助かっています、今年のブドウは?ってようなお話できるのも一つの楽しみになっています」

農業と福祉を結ぶ相談窓口も整備されてきましたが、重要なのは、障がいを持つ人たちへの理解です。

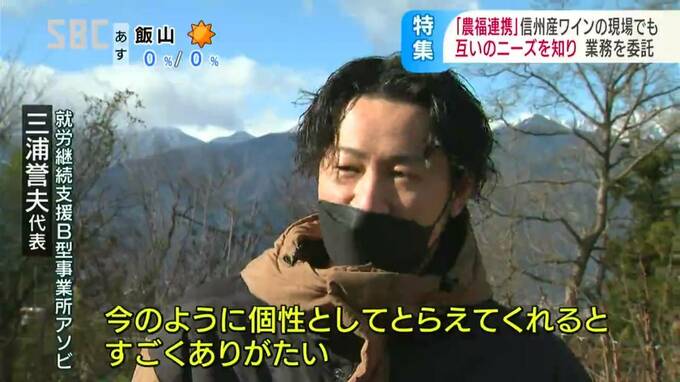

(就労継続支援B型事業所アソビ・三浦誉夫代表)「どうしても利用者さんのできる、できないは個々によって違ってくるので、今みたいに個性としてとらえてくれるとすごくありがたいですし、農家や企業で、利益を求めるのが当たり前のところでは歯車の一つとして迎え入れられる、効率が悪いという一言になったり」

山あいに広がる筑北エリア。

連携の輪が、さらなる広がりを見せています。

NPO法人「わっこ谷(だに)の山福農林舎(やまふくのうりんしゃ)」代表和栗剛さん。

荒廃農地を借りて、リンゴやニンニクなどを生産し、就労支援を続けています。

(作業にあたる人)「リンゴは本格的に今年やり始めたんですけど農業はケールとかニンニクもやったりします農業自体たのしいですね」

和栗さんが農業とともに、福祉との連携を進める分野があります。

農業と同じく担い手の確保が課題となる林業です。

就労支援を受ける人たちが、間伐材などで薪を作り、山林での木の伐採にも加わります。

薪の一部は、村の温泉施設にあるボイラーの燃料としても使われ、地域循環型の仕組みが動き始めています。

(和栗剛代表)「地元の方々は山の管理やこれからの山作りに対して非常に困っているところに障がいを持たれた方たちがその課題を解決する一端を担っていくことで、お互いが必要となる関係を作っていきたい」