今週、岡山市内を走る循環バス「めぐりん」の、JR岡山駅東口バスターミナルへの乗り入れが発表されました。

コロナ禍などで公共交通の経営は厳しく、路線拡大に対して、これまで競合他社との調整が模索されてきましたが、ついに来月4月から運用が始まります。

2012年に八晃運輸が運行を始めた、岡山市内循環バス「めぐりん」です。現在、岡山市内中心部と東区西大寺地区をめぐる2路線で、1日31便を運行しています。

これまで岡山市は、新規参入した八晃運輸やその他のバス業者とともに、公共交通の維持を模索してきましたが、JR岡山駅東口バスターミナルに「めぐりん」が加われば競争の激化するなどとして、一部のバス会社から懸念の声が上がっていました。

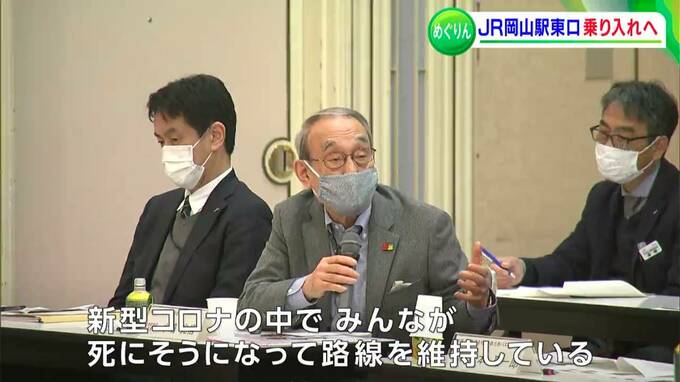

(岡山電気軌道・小嶋光信社長)「新型コロナの中で、みんなが死にそうになって路線を維持しているこんな時期に、なぜ拡張申請をだすのか」

(八晃運輸・成石敏昭社長)「この駅の乗り入れについて、当社は全く取り下げるつもりはありません」

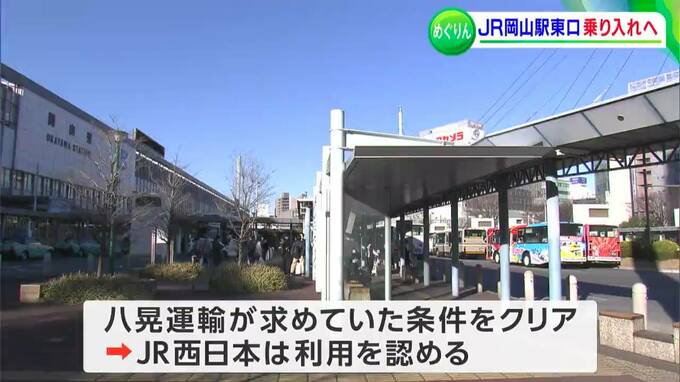

八晃運輸はこれまでに2回、中国運輸局に乗り入れの申請を行っていましたが、ターミナルには既に7社が乗り入れていて、管理するJR西日本が競合他社からの安全への懸念を受けて、乗り入れの許可を出していませんでした。

しかし、3度目の申請で、JR西日本は条件をクリアしたとして東口バスターミナルの利用を認め、これを受けて中国運輸局は先月24日付で運行計画の認可を出しました。

(バス利用者)「駅から出て乗り場がすぐなので近くて利用しやすいかな。(めぐりんに)乗る人は増えるのかな。意外と利用することもあるかもしれません」

一方、このような声も…

(西大寺方面の利用者)「私はずっと両備なので両備の方がいいですね。めぐりんは本数が少ないでしょう、両備だとほとんど待たずにのれるので」

利便性向上が期待される一方で、過度な競争への懸念も。当初、西大寺方面に平日51便を運行していためぐりんは、コロナ禍での利用者減少などを理由に現在は7便まで、大幅に減便しています。

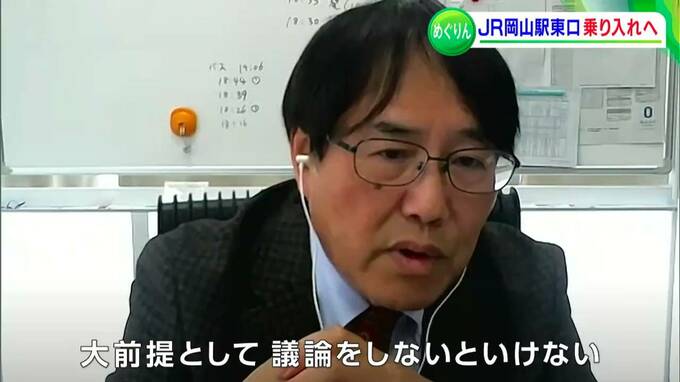

交通問題など都市政策を研究する、岡山大学の中村特任教授は「公共交通を維持するには、利便性以外にも目を向ける必要がある」と指摘します。

(岡山大学・中村良平特任教授)「人々の足、特に高齢者の方々にとっては重要な移動手段ですから、今後も持続可能になるにはどのような競争原理が適切かどういうような料金体系が大切か、どういうような事業者の役割分担が必要かということを大前提として議論をしないと僕は駄目だと思います」

「めぐりん」の乗り入れ決定で市内バス路線の競争がさらに高まるなか、持続可能な公共交通のあり方について、いま一度、検討する必要がありそうです。

コロナ禍で、おととしから中断していた岡山市による協議会は、来年度からの再開にむけて現在、調整が行われています。また、八晃運輸は減便している益野線について「コロナ後の状況を踏まえなが増便については検討したい」とコメントしていて、今後の推移についても、注目していきたいと思います。