疎開先での倉本さん「僕は蛍的な性格 エンジョイしちゃった」

「兄貴」と慕う柿本さんの存在もあって、東京とはまるで違う岡山での暮らしに馴染んでいった倉本さん。それは、富良野の暮らしに馴染んでいく蛍の姿に重なるといいます。

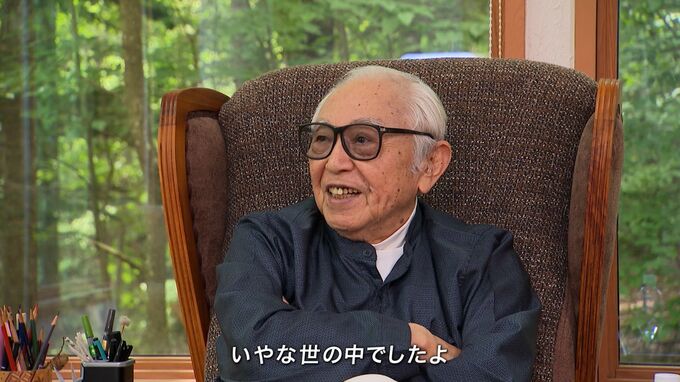

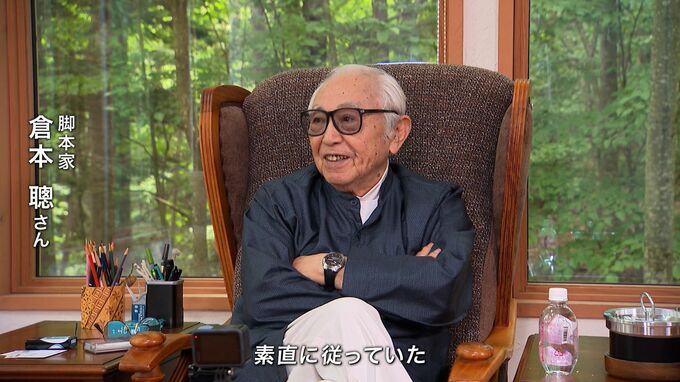

(倉本聰さん)

「農村っていうのはそうなんだろう、って思っていましたから、まったくいやだとも思わなかったし、素直に従っていました」

「『北の国から』の場合、純と蛍っていう兄妹がいて、純は都会っ子でそういうものがいやだって抵抗するんだけど、意外と蛍っていうのは順応していくわけです」

「僕の場合、むしろ蛍的な性格だったんでしょうね。特にいやだとも思わないでエンジョイしちゃった」

特攻に志願するもの一歩前へ「このひきょう者」

岡山での暮らしに楽しみを見出しながらも、子ども時代を戦争の色に塗られた倉本さん。その目に、日本はどう映っていたのでしょうか。

(小林章子記者)

「戦争に向かっていく社会の空気感は、幼い頃に感じられていましたか」

(倉本さん)

「感じましたね。小学校に入って2~3年のときに軍から配属将校っていうのが学校【画像⑮】に来たんです。剣を持ったいかめしいのが来て、みんなを校庭に並ばせて」

「『1億総玉砕する時代になってきた、特攻隊というものがこれから作られる。飛行機に乗って敵の軍艦やなんかに自分からぶつかっていくんだ。もちろん死ぬんだ。特攻に志願するもの一歩前へ』といったんですよ」

「僕ら、凍りついたんです。死ぬわけですから。上級生たちは、ばっと前へ出たんです。それにつられて僕ら3年生ぐらいはみんな出たんです。反射的に」

「出ない奴が2人いたんです。僕のそばに。それで、上級生が前に出なかった2人に『このひきょう者』っていったんですよね。その話を親父にしたら『出た奴と出ない奴とどっちが本当のひきょう者かな』ってぽつんといって笑いましたね」

「『戦争反対』なんて口が裂けても言えなかったし、そんなことをちょっとでもいったらすぐ伝わりますからね。だから黙らざるをえなかったし。そういうことを言っちゃダメと親が押さえましたし、いやな世の中でしたよ」