農村や山間部には、ひと回り大きな蚊がいる!

ー島では蚊も大きく、刺されるとかゆみが強かった印象があります。

(大野さん)

「都市部で見慣れたヤブカの多くは小型の『ヒトスジシマカ』」。【画像①】

「しかし農村や山間部では『ヤマトヤブカ』『トウゴウヤブカ』『オオクロヤブカ』など、ひと回り大きな種が活動します。

ヒトスジシマカが5mm弱なのに対し、オオクロヤブカは7.5mm超。

体の各部も太く、並べると違いは一目瞭然です。

静かな部屋で蚊取り線香を焚くと、『ぱたっ…』と畳の上に落ちる音が聞こえるほどの存在感」

「ちなみに日本の蚊は約100種、そのうち血を吸うのは約20種です。

日本最大の蚊は13mmの『トワダオオカ』で、私たちの血は吸わず、幼虫時代には他のボウフラを捕食する“味方”です」

ー自然豊かな環境で独自に進化したのではなく、種類が違ったのですね。

(大野さん)

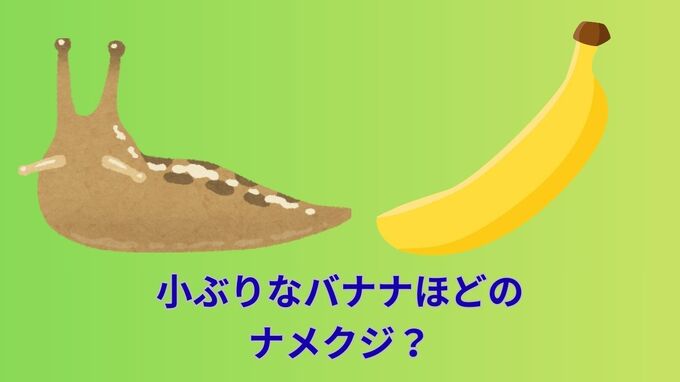

「ナメクジも別物。都市部で園芸害虫、私たちの家の中に入ってきてとても嫌がられるのは外来種『チャコウラナメクジ』。

体長は5cmほどで茶色い甲があります。

一方、山林にすむ「ヤマナメクジ」は10cm超、ときに20cm近くにもなり、小ぶりなバナナほどの大きさ。道端で出会うと、最初はナメクジとは思えない大きさです」

ー同種でも大きさが違う、ということはないのでしょうか?

(大野さん)

「もちろん、別種だから大きいだけではありません。

同じ種でも環境によってサイズ差が出ます。

・餌が豊富(農作物や落ち葉、動物の死骸などが豊富)

・湿度や温度が安定(山間部は乾燥しにくい)

・成長期間が長い(寒冷地ではじっくり育つ)

・捕食圧が少ない(天敵や人間に狙われにくい)

…などの理由が考えられます」

「都会育ちの虫は、限られた餌場で短期間に育つ必要があります。自然豊かな環境ではのびのびと成長でき、その結果『田舎サイズ』になるのです。

『育ちすぎ!?』と驚く前に、その虫が何者なのか、環境の違いを探ってみてください。そこには自然の豊かさと、進化の知恵が隠れています。

『田舎の虫はデカい』は、ただの都市伝説ではありません。

でも理由を知ると、ちょっとだけ、でかい虫にも興味が湧いてきませんか?帰省の際は、虫よけスプレーと、できればカメラもお忘れなく」