熊本大学の教授たちが見つけた養殖の未来を変える研究がいま、注目されています。そのカギとなったのが、私たちになじみ深いあの魚です。

きょう(2月19日)から熊本市の書店で始まった展示会。その会場に展示されているのが、「メダカ」です。

記者「実はこのかわいらしいメダカが、将来の養殖業界を救うかもしれません」

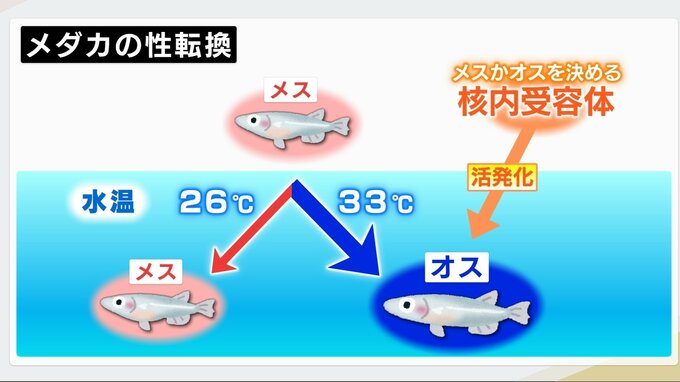

人間と同じように、「メス」と「オス」があるメダカ。しかし…

熊本大学理学部 北野健教授「メダカは環境ストレスで、遺伝的にはメスなものがオスに性転換する」

メダカは水温が33度前後になると、メスからオスに変わります。要因となっているのは、オスとメスを決めるためにDNAの転写を調節する『核内受容体』。これが活性化することで、オスに変わるといいます。

この活動を抑制する方法を世界で初めて見つけたのが、熊本大学の北野健(きたの たけし)教授たちです。

ポイントとなるのが、核内受容体を動かしている「脂肪酸」です。

北野教授「脂肪酸を制御することによって性統御(性をコントロール)できるのではないかと」

エサを通してメダカに与える「脂肪酸」の量を調節し、メスがオスに変わることを食い止めることに成功。1月に特許を取得しました。

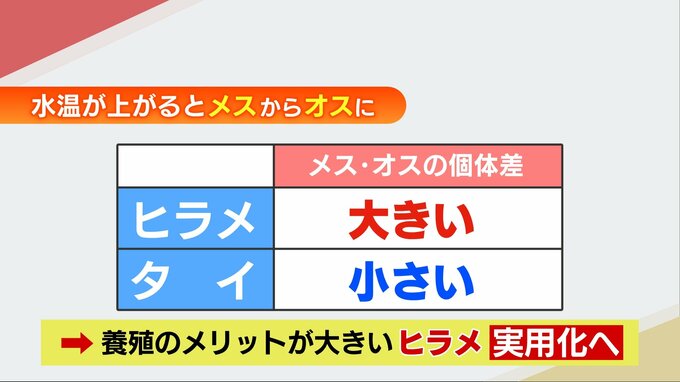

そしてこの発見は私たちの食卓にも影響が。メダカと同じく性転換するのが、養殖が盛んな「ヒラメ」です。ヒラメはメスの方が大きく育ちます。

そのため「脂肪酸」を使って、メスがオスに変わらないようにする実験がいま、進められています。

北野教授「脂肪酸をうまく制御することでメス化させていって養殖の効率を上げていきたい」

小さなメダカから見つかった大発見。養殖の未来を変えるかもしれない研究を学べる展示会は2月25日までです。

「核内受容体」の活性化が性に影響

(スタジオ解説)メダカは水温上昇などによりストレスホルモンが増えることで、メスかオスかを決めるためにDNAの転写を調節している「核内受容体」が活性化し、メスがオスに変わるそうです。

ヒラメはメダカと異なり水温が28度前後でオスになるとされていて、タイも同じような性質を持つといわれています。ただ、タイはヒラメほどメスとオスの個体差が小さいそうです。

そのため、北野教授たちは、メスを養殖するメリットが大きいヒラメでの実用化に向け、実験を進めています。