■ サイレンと薄れゆく記憶と

きょうは終戦の日です。

当時を知る人が減っていくなか、県内でも77年前の戦争を語り継ごうとさまざまな取り組みが続いています。

8月15日正午。突然の雨に見舞われた熊本城の二の丸広場では、雨宿りする人もいるなか、サイレンが鳴り響きました。

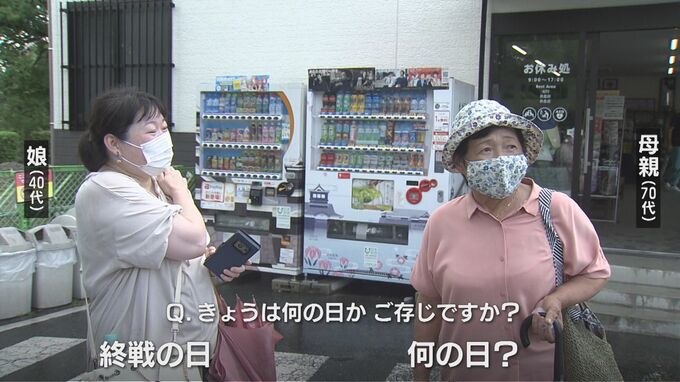

--今日は何の日かご存知ですか?

母親「何の日?」

娘「終戦の日」

母親「お盆?お盆?終戦の日?」

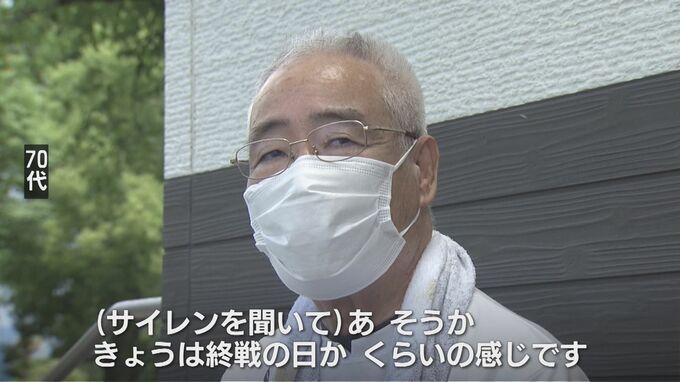

70代男性

「(サイレンを聞いて)あ、そうか。きょうは終戦の日かくらいの感じです」

10代男性

「(何の日か)僕は理解していなかったところがありました」

記憶が薄れる一方で、語り継ぐ場所も。

福居 万里子 アナウンサー

「まっすぐ伸びる直線道路…かつての人吉海軍航空基地滑走路の跡です」

ここを飛び立っていたのは、「赤とんぼ」と呼ばれる練習機。飛行機で敵に体当たりする特攻の訓練を行っていました。

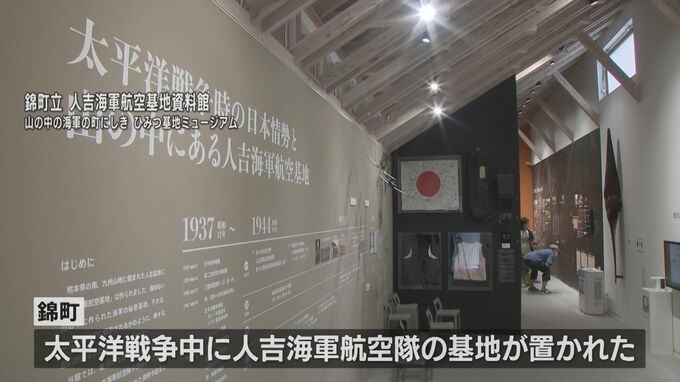

海軍航空隊の基地が置かれた熊本県錦町(にしきまち)では、当時の様子を伝える資料館に家族連れなどの姿がありました。

「(鹿児島県の)知覧特攻平和会館にも行って。特攻兵として死んでしまった人もいて、いやだなと思った」

錦町は父親のふるさとだという愛知県の男の子。

この町で軍事作業に携わった曾祖父も、戦後を生きた祖父もすでに亡くなりました。

「(祖父が生きていたら)そのとき、どんな感じだった?とか聞きたいです」

■ 記憶と記録を後世に

福居 アナ

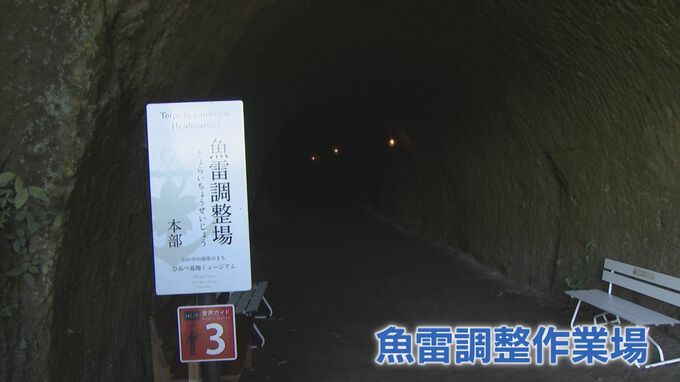

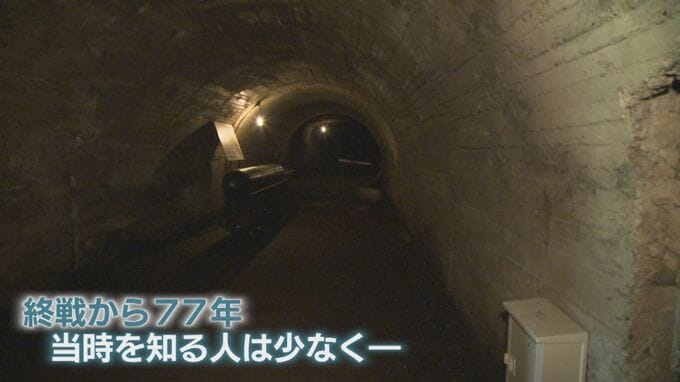

「町内に残る戦跡のガイドツアーに参加しました。ここは、魚雷の調整作業が行われていた地下壕です。」

ガイド

「空襲の時だけは兵隊さんが『みんなここへ逃げ込め』ということで、みなさんここに逃げ込まれたようです」

※1945年3月18日の空襲では地区の住民4人が亡くなっている。

ガイド

「こちらが航空魚雷(レプリカ)です」

「長さが5メートル 直径が45センチ前の黒い部分に爆薬を入れたらしいです」

--錦町で作られた魚雷が真珠湾で実際に攻撃に使われた?

「終戦時に『書類などは全部焼却しなさい』と」

「文書が残っていないものですから推測でしか私たちも説明できない」

終戦から 77年。

当時を知る人は少なくなっています。

86歳男性

「(空襲当時)小学校3年くらいだった」

「恐ろしかったです」

58歳男性

「実際にこうして壕に来たら改めて戦争したらいけないと(思った)」

人吉海軍航空基地資料館 蓑田 興造 館長

「戦争というのは戦地に行く兵隊だけでなく民間人も協力をせざるを得なかった。そのあたりも紹介していく必要がある」

「(お盆の)帰省したタイミングで多くの方に来ていただいていますが、家族の中で戦争について話題にし、考える機会になればいいなと考えています」