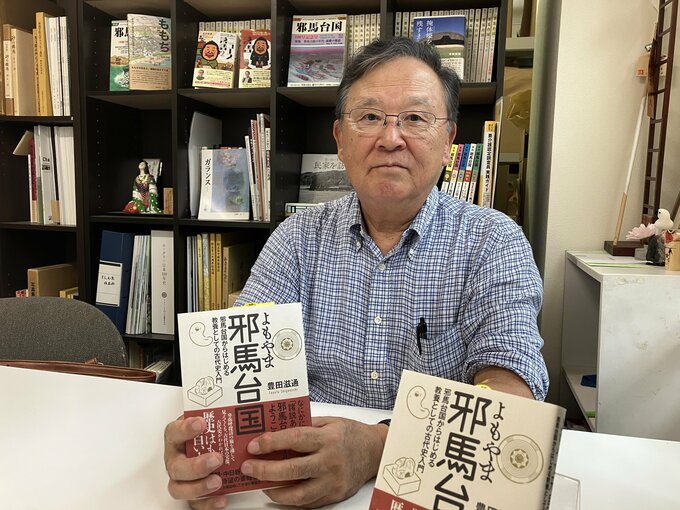

豊田滋通著

『よもやま邪馬台国 邪馬台国からはじめる教養としての古代史入門』

(梓書院、税込み1980円)

「邪馬台国は近畿にあったんじゃないか」「いや、私たちのいる九州じゃないか」。自分のところに持ってきたい人が多いのも分かりますが、筆者の豊田滋通さん(福岡県春日市在住)は西日本新聞の記者だった方で、とても冷静に書いています。東京新聞・中日新聞に115回連載された記事の書籍化です。豊田さんにインタビューしてきました。

神戸:全体像が分かる、最近のことが分かる、という点で、私が求めていた本でした。

豊田滋通さん(以下、豊田):私も書きながら、「意外とないな」と思いました。書く以上はたくさん文献を当たりますが、こういう本はあまりないなと思ったのは事実です。しかも、楽しく面白く読んでもらわないといけないし、専門用語で学術論文みたいな書き方はできないわけです。どう面白く読み聞かせて、分かりやすく解説できるか、非常に苦労したところです。一般読者を対象にするので、「邪馬台国ワールド」にはいろいろな説があって中々定まらないのですが、ありのままに知っていただきたい。しかも、できるだけ最新の発掘情報を織り込みながら、「今の研究はこういうところに行っていますよ」「しかも今一番ホットな話題はこういうところですよ」というところを書けたらな、と。

豊田さんは1953年に福岡市に生まれ、西日本新聞で記者を長く務め、論説委員長や監査役なども歴任されました。子供のころから歴史が大好きで、元新聞記者としての技能もあれば、歴史に対する思いもある。考古学の世界を探訪しながら、楽しみながら歴史を叙述しています。僕は子供時代に、縄文土器を拾って歩いていました。豊田さんも同じような体験をしているので,喜んでしまいました。

◆『よもやま邪馬台国』の巧みな構成

本の入口(導入部)となっているのが、福岡県糸島市の平原(ひらばる)遺跡です。ここからはガラス製のピアスや、直径46.5センチの超巨大鏡が見つかっています。おそらく、強い呪力を持った巫女(シャーマン)である女王がまつられているんだろう、と思われています。このリアルな現場から本は入っていて、非常に分かりやすいです。

その後、奈良県桜井市で「卑弥呼の墓」と言われるところに行ってみよう、と。読み進めると、九州と大陸との関係がだんだん明らかになっていきます。そして、対馬国、一支国(壱岐)、そして末廬国(佐賀県唐津市)など、魏志倭人伝に書いてある邪馬台国への道のりをたどっていきます。そして、奴国(福岡県春日市)にあった当時のハイテク工房などの紹介から、最後の最後で「ツクシとヤマト、さてどっちなんだろう?」という話になるんです。

【『よもやま邪馬台国』の章立て】

第1章 巫女王の墓 福岡県糸島市の平原遺跡

第2章 「卑弥呼の墓」に行く 奈良県桜井市など

第3章 「卑弥呼」に会いに行く 近畿・九州の各地

第4章 青銅器の鋳型 福岡県春日市など

第5章 卑弥呼の鏡 鏡研究の最先端

第6章 北ツ海のクニグニ 丹後や出雲

第7章 金印の島へ 福岡市東区志賀島

第8章 交流する海人 対馬・壱岐から唐津へ

第9章 ツクシとヤマト