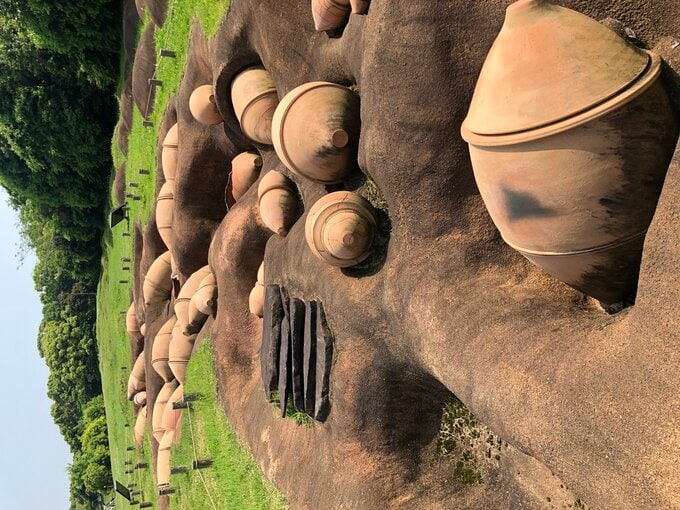

弥生時代の環濠集落「吉野ヶ里遺跡」(佐賀県)で見つかった石棺墓。「邪馬台国が九州にあった証拠が見つかるか」と地元では期待が高まったが、本来「地元びいき」「地域振興」と歴史は無縁。問題は、ファクトだ。今、邪馬台国研究はどの辺りまで分かっているのか。歴史好きのRKB神戸金史解説委員長がイチ押しの書籍がある。RKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』で著者にインタビューした。

◆「ファクトが出てから盛り上がりませんか?」

1年ほど前に「吉野ヶ里で10年ぶりの本格発掘始まる」という話題を取り上げた時、僕はものすごく期待していて「楽しみ!」と話したんですが、いざ今年6月に石棺墓を開けるにあたって、地元の人たちや歴史ファンが盛り上がり過ぎていて、どこかで気持ちが引いてしまっていました。

「謎のエリア」というネーミングは別にいいと思うんですが、まだモノが何も出ていないのに、佐賀県知事が率先して記者会見を開いて「地域振興」みたいなにおいがしてきました。歴史学って、ジャーナリズムの仕事と同じで、ファクトが一番大事。「ファクトが出てから盛り上がりませんか?」と思っていました。

結局、遺骨や副葬品は、残念ながら出てきませんでした。ただ、4枚に割れた石のふたが見つかったんですが、このうち3枚は元々1枚の石で、おそらく佐賀県南西部の多良岳から船に乗せて40キロほど運んできたものだろう、と見られているんです。その重さは400キロもあります。

弥生時代の人間と、今の私たち。知識の量は違うかもしれないけれど、喜びや悲しみ、肉体の使い方、何も変わりません。私たちと同じような人間が重機もない中で、これだけの重さのものを運んできた、と考えると「すごいな!」と思うんですよね。

◆邪馬台国が分かる入門書

「もっと古代史を知りたい」と前から思っていました。僕が買う日本の通史は、大体20巻ぐらいあって、刊行された時に古代史も買って見てはいるのですが、決して専門ではないのです。しばらく通史を買っておらず「今、古代史はどうなっているのかな?」と思っていたところに、こんな本が6月に刊行されました。すぐ読んでみましたが、まさにこれこそ「私が読みたかった本」だったのです。