◆消えた集落も・・・復興しても農地の担い手がいない

RKB永牟田龍太「住宅はありますが、住んでる人はいないようです」

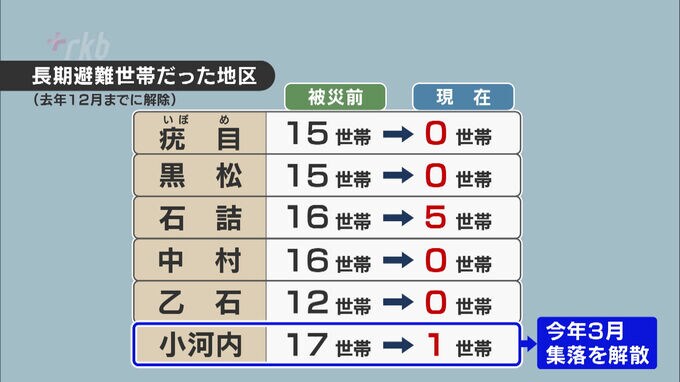

朝倉市によると、長期避難世帯に指定された6地区にはかつて91世帯が暮らしていた。しかし、避難指定が解除されて戻ったのはわずか6世帯。消滅の危機に瀕している集落もある。朝倉市杷木松末の「小河内集落」はその1つだったが、結局、住民が戻らず今年3月に解散する憂き目に遭った。

被災したのは山間の集落が多く、高齢化も進んでいる。農地をそのまま復旧しても借り手がつかないことは目に見えていた。そこで、行政などは農地を借り上げて、農家に代わって新たな担い手を探している。

「玉ねぎの定植作業をしているんです」と気さくに説明してくれたのは、朝倉市の別の地区で農家をしている若手グループの宮崎新一さんだ。

宮崎さん「復旧が終わって、農業推進機構のマッチングで借りた土地です。今は玉ねぎを試験的に植えていますが、獣害があるので何が適切かいろんな作物を植えながら考えているところです」

朝倉市などが探す「担い手」は被災地周辺の人に限らない。地区外の人にも積極的に農地を貸し出そうとしている。若手の農家たちは“出張”することで、集落の存続と復興の力になろうと考えているようだ。

宮崎さん「畑を借りて少しでも管理できていけばいいかな」

重松さん「誰かがしないと荒れていきます。人口が減っていく中で不安もありますが、耕作放棄地で美味しい野菜を作れたら地域の活性化につながると思います」

◆出張農家が支える「復旧農地」

九州北部豪雨によって朝倉市では主に「黒川地区」と「杷木松末地区」が被害を受けた。このうち5年ぶりに稲穂が実った黒川地区は先行してほぼ復旧が終わった。担い手不足が叫ばれたものの、マッチング事業によって9割の借り手が見つかった。こうした復旧農地は、山間に“出張”して作物をつくる宮崎さんのような人たちに支えられている。

宮崎さん「環境はバッチリいいので美味しいものをつくります。平地よりも山間の土地だからいいところもあります」

山間の農地には、寒暖の差や土壌の肥沃度などのメリットも少なくない。しかし、日照時間の短さや、管理の難しさ、それに“獣害”などの難点もある。宮崎さんは、自分の工夫次第でそうしたメリットを引き出すことができる復旧農地の可能性に魅力を感じているという。

一方で、杷木松末地区は復旧が終わっておらず「集落問題」と「農地の担い手問題」はこれから訪れる課題だ。黒川のマッチング事業が、集落存続のためのモデルケースとなるのか、ここからが正念場だ。