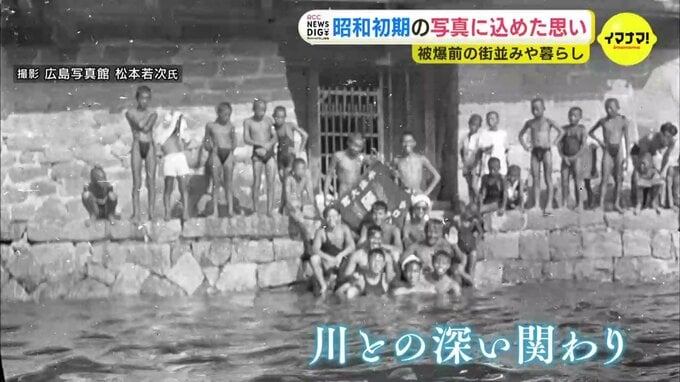

写真から見えてくる、昭和初期の広島の暮らし。

その1つが川との深い関わりです。

当時、子どもたちはもっぱら川で泳ぎを覚えました。原爆ドームそばの元安川も子どもたちの格好の遊び場に。川は、物資の輸送にも欠かせませんでした。

街には、ノコギリや金づちなどの大工道具を修理する露店もありました。

写真館が開業してまもなく、日本は戦争の時代へと進んでいきます。「軍都広島」からは多くの兵士が戦場へと送り出されました。

寄せ書きが書かれた日の丸。出征する兵士と見送る人たちを捉えた写真です。

太平洋戦争が始まると撮影用品が不足し、1942年、若次さんは写真館を閉じて実家のある地御前村(現・廿日市市)に疎開します。その3年後に原爆が投下されました。

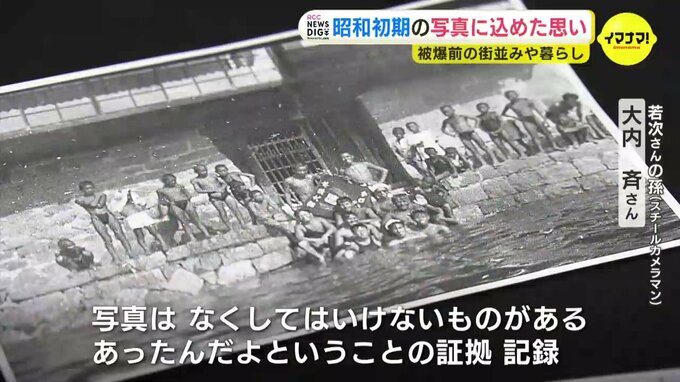

写真は、疎開と同時に実家に移していたため焼失を免れました。

若次氏の孫 スチールカメラマン 大内斉さん

「核兵器を使われることもないような戦争でも、やっぱり日常生活っていうのはあっという間になくなってしまう。ましてや核兵器などを使われたら、本当に何もかもがなくなる。写真はそういうなくしちゃいけないものがちゃんとあるんだよ、あったんだよっていうことの証拠、記録だろうと思います」

原爆で奪われた人々の日常。

若次さんの写真は、戦争の恐ろしさも訴えかけています。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

アメリカ時代、妻のテエさんがしっかり農園の仕事をして、写真やグラフィックデザインに興味があった若次さんが本格的に写真を学べるように支えたという。帰国後は、アメリカで最新式のカメラや撮影機材を調達して写真館を開業。その腕前は高く評価され、写真館だけでなく企業の契約カメラマンなどもしていた。撮影の注文は途切れることがなかったとのこと。

広島市公文書館によると、保管された若次さんの写真約1万3000点は、2024年度から1年間かけてアーカイブ作業を進める。その後は一般の人もWebで閲覧できるようになる。また今後は写真展も予定している。