およそ70年前の戦争で避難したパレスチナ難民1世から数えて、今は4世代目…。わずか0.18平方キロというせまい区画に今では2万人以上もの人が住んでいるといいます。

わたしが驚いたのは、キャンプ内の市場の活気です。洋服や生活雑貨など、ありとあらゆるものが売られています。

清田明宏 医師

「バナナはどこ産かな。たぶん輸入物。このぶどうはヨルダン(産)ですね」

― おお、なんか色が薄い。

「この柿もヨルダンですよね」

― 柿もできるんだ。

「ええ、柿もできます」

― キュウリ、まだ花がついている。

「1キロ100円。全部、キロで買うんですよ、ここは」

アンマンで買うよりも1割から2割安く売られているようです。

パレスチナ難民1世のおばあさん2人に会いに向かいました。

温かく迎え入れてくれた2人は、国境を渡った日のことを鮮明に語ってくれました。

パレスチナ難民1世

「1948年にイギリスが逃げたその日の夜にイスラエル軍が来ました。そして、次の日にはイスラエル軍が『逃げたい人は逃げろ』と言いました。イスラエル軍が追ってくると思って、走って逃げました。これまでも紛争で多くの人が殺されていたので、できる限り早く安全なヨルダンへ行きたかった」

代々、家族に伝えるという文化が根付いているものの、難民1世の証言を残さなくてはいけないという動きもあるそうです。

キャンプから歩いて3分ほどのところに難民のためのクリニックがあります。

1階はガザ、2階はエルサレム、3階はパレスチナ難民とフロアごとに分けられています。糖尿病・生活習慣病・ワクチン接種など、包括的なケアを行っています。

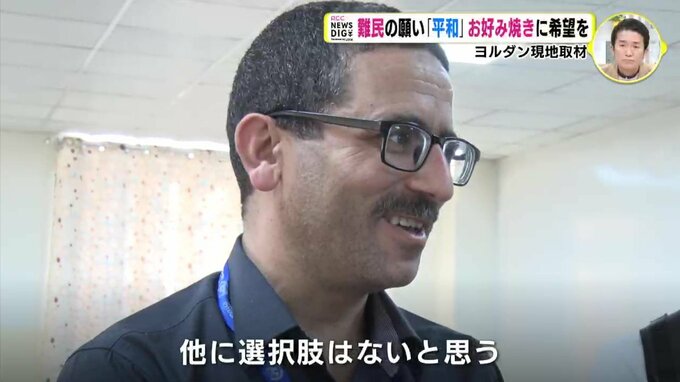

国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA) 清田明宏 医師

「ここにいる彼らもパレスチナ難民なんですよ。2人とも難民だよね?」

クリニックの医師

「はい」

― どうして、わざわざヨルダンまで来たの?

「ほかに選択肢はないと思う。

クリニック院長

「当時のパレスチナ人は、ヨルダン・シリア・レバノンへ命からがら逃げました。今のウクライナのように。だから、ぼくらの父親は平和を求めてヨルダンまで来たんです。妻や子供の心配もあっただろうから。わたしたちはいつか平和が訪れるときを信じています」

清田明宏 医師

「『故郷はどこですか』と聞いたら、どこと答えますか?」

医師たち

「パレスチナ」「パレスチナ。これは絶対に変わらない」