核兵器を持つ国と持たない国、双方から核兵器廃絶に向けたキーパーソンが集まる日本政府主催の『国際賢人会議』が、8日から2日間、長崎市で開かれます。

どんな会合になるのでしょうか。

松野博一 内閣官房長官:

「岸田総理は12月9日に長崎市を訪問する予定であります」

去年、岸田総理が立ち上げた国際賢人会議。核兵器国と非核兵器国、双方の有識者がそれぞれの国の立場を超え議論します。

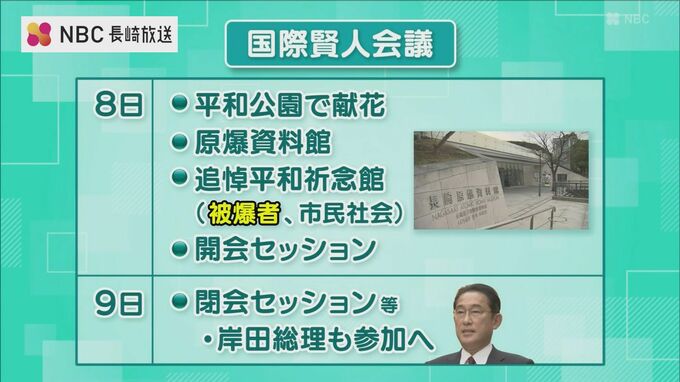

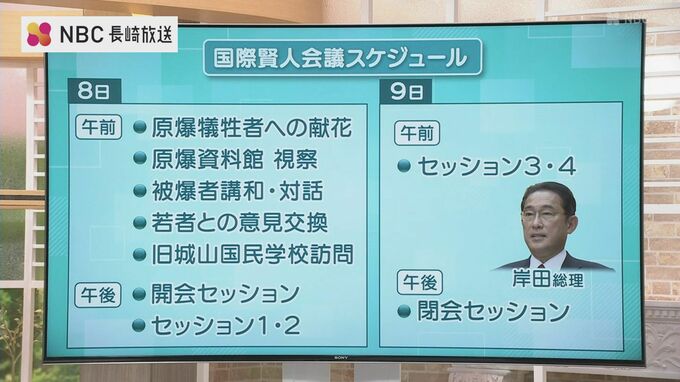

今回、3回目の開催で、岸田総理は2日目に参加予定です。

委員は日本のほか、核兵器国であるアメリカ、ロシア、中国などの15人で、平和公園での献花や、原爆資料館の視察、被爆者の証言を聞く機会も設けられます。

被爆者であり医師でもある朝長万左男さんは、今回、被爆地の意見を共有するために政府が設けた『開催地の有識者』枠で議論に参加します。

日赤長崎原爆病院 名誉院長・朝長万左男さん:

「僕は長崎の代表で出ますから、当然『核抑止論』を克服して核の傘を無くして欲しいと訴える。核抑止論をずっと続けていくと 結局、“核廃絶は本気で思ってないな”と国民が諦めてしまう。被爆者だってそういう気持ちにならないとも限らない」

『核抑止』は核兵器を保有し脅威を示すことで相手に攻撃を思いとどまらせる理論です。賢人会議ではこれまで「核抑止論は破綻している」との意見が出ていますが、日本政府はアメリカの核抑止に依存する立場を変えておらず、賢人会議の議論の政策への反映はまだ、見えてきていません。

Peace EducationLab Nagasaki 林田光弘さん(31):

「足元の目線から 核兵器を見る視点で議論して欲しいと思うので」

13人の委員が対面参加する今回の会議。議論の前には若者を中心とした市民団体との意見交換も予定されています。

Peace EducationLab Nagasaki 林田光弘さん(31):

「被爆者の高齢化と共に、現場の語り部も世代交代が行われているというリアルな現状を伝えられるといい」

賢人会議は『2026年のNPT再検討会議に向けて具体的な提言を行う』予定で議論を続けています。ウクライナやガザ情勢を踏まえ、被爆地での開催が核抑止論からの脱却をどこまで後押しするかが注目されます。

国際賢人会議のスケジュール

8日は午前中に原爆犠牲者への献花と資料館の視察、被爆者との対話や核軍縮に取り組む若者とも意見交換するほか、旧城山国民学校も訪問する予定です。

国際賢人会議は午後から開会セッションが行われ、議論がスタートします。

9日には岸田総理も参加する予定で、午後、閉会することになっています。