被爆者なき時代が近づく中「被爆前の日常」を通して、核兵器の恐ろしさや被爆の実相を後世に継承する新たな平和教育が始まっています。

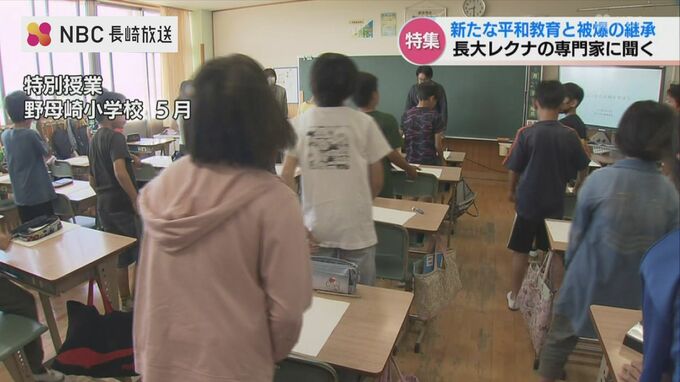

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)特任研究員の林田光弘さんは『被爆前の日常を映した写真』を使って児童・生徒に授業を行っています。

林田さんは「高校生一万人署名活動」以来、被爆者と共に核兵器廃絶に向けた取り組みに深く関わり、次世代の平和運動の先頭に立っている方でもあります。

MC:台風接近の中で迎えた8月9日になりました。式典はご覧になりましたか?

林田さん:式典の最中に宇久高校でリモートで授業をしていましたので、その後、アーカイブで拝見しました。

MC:ご覧になっていかがでしたか?

林田さん:

鈴木市長が核抑止を否定するスピーチをされました。

今、ウクライナ戦争が激しさを増す中で、核兵器のことを想像する時に、世界の中で “必要悪”としての核兵器、核兵器が “自分たちや同盟国を守るために必要だ”という考え方が広がっています。

長崎の特徴として、実際に抑止、いざとなったら 使った時にどうなるのか──そのことをキチンと考えて訴えることが長崎の役割だと思いますので、(鈴木市長は)その役割を果たしてくれたということで、非常に感銘を受けました。

黒焦げの惨さだけではなく 被爆前の日常を通して見えること

MC:9日は宇久高校で「平和授業」をされたとのことですが、どんな授業ですか?

林田さん:今回はRECNAのプロジェクトで進めている“被爆前の長崎の日常を伝える”ということをコンセプトにした授業を実施しました。

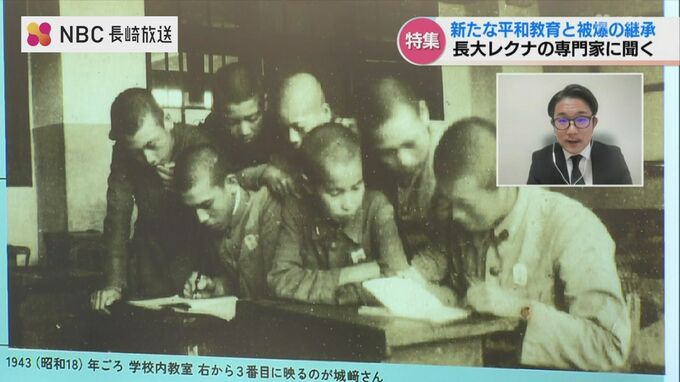

MC:(写真を見せながら)この女の子が写っているのが、被爆前の写真ですね。

林田さん:被爆前に生きていた女の子たちの写真、もともとはモノクロの写真なんですが、AIの力でカラー化しました。

カラー化すると、例えばワンピースの柄とか、表情とか、私たちのスマホに入っている写真と全く変らないような日常が、そこにあったということが見て取れます。

やっぱり原爆というと”黒こげになった写真”だとか、傷ついている人たちのイメージが真っ先に思い浮かぶと思うんですけれども、そういった亡くなった方々や

傷ついた方々が、11時2分の前まで、どういう日常を過ごしていたのか、原爆が何を奪ったのかを考えるためにも、被爆前の日常を知ることが重要ということで、(授業で)生徒たちにお伝えをしました。

MC:宇久高校のように林田さんは今、「被爆前の長崎」の写真を使った新しい平和教育に取り組んでいます。

この番組(Pint!)でも8日の特集で紹介させて頂きました。

反響や、この取り組みを通して感じていることは?

林田さん:テクノロジーの力を借りながら、カラー化したり、デジタルマップを使って地図上に写真を配置したりとか(取り組んでいます)

“1945年8月9日”は、私たちからどんどんから遠ざかっていく訳ですけれども、それでも繋がりを持ち続けるために“テクノロジー”だとか“アイデア”とか、いろんな発想をいま実践的に使っています。

生徒たちの反応も、ものすごく良くてですね。『今まで遠く感じたけれども、写真を通じて、私たちと同じノリだったりとか、同じように好きな子がいたりだとか、将来の夢があったのかもな』とか、そういう感想をたくさん頂いています。

MC:そういう視点って、今まで子どもたちが思わなかった部分ですよね。

林田さん:そうですね。今、被爆者の方々が生きておられるので(私たちは)”被爆者”というカテゴリーではなく、例えば「田中さん」とか「和田さん」とか、”実際に生きたこの人たちが被爆したんだ”ということを実感できるんですけれども、これから生の被爆者の声を聞けないとなった時に、実感するために(被爆した人たちと)“私たちと似ているところとかある” “共通点がある”ということが、ものすごく大事になってくるポイントではないかと考えています。