サポート終了したPCを使い続けるとどうなる?

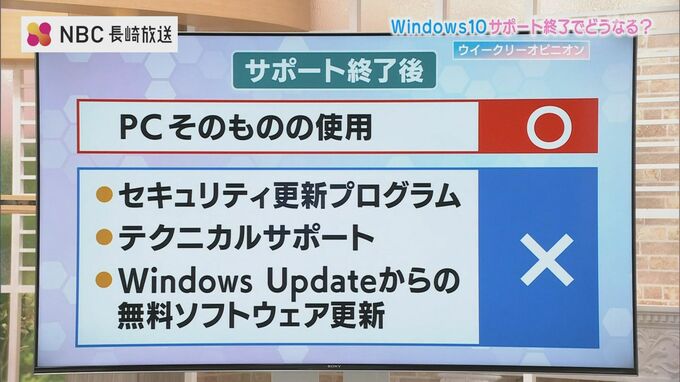

【平】サポート終了後もパソコンそのものが使えなくなるわけではありません。

しかし最も大きな影響は、セキュリティの更新プログラムやテクニカルサポートが受けられなくなることです。WindowsUpdateからの無料ソフトウェア更新も利用できなくなります。

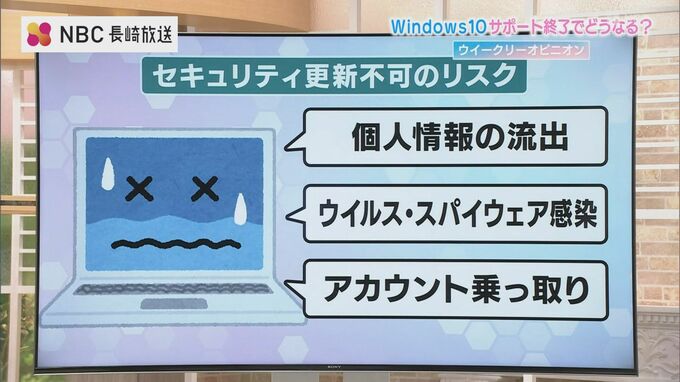

【豊】セキュリティの更新ができなくなると私たちには具体的にどんなリスクがあるのでしょうか?

【平】例えば、

・クレジットカード情報など個人情報の流出

・有害なウイルスやスパイウェアへの感染

・オンラインアカウントが乗っ取られる

など不正アクセスのリスクが格段に高まると指摘されています。

【豊】私もネットショッピングでクレジットカード情報を入力したりしますから、これはかなり身近な問題ですね。

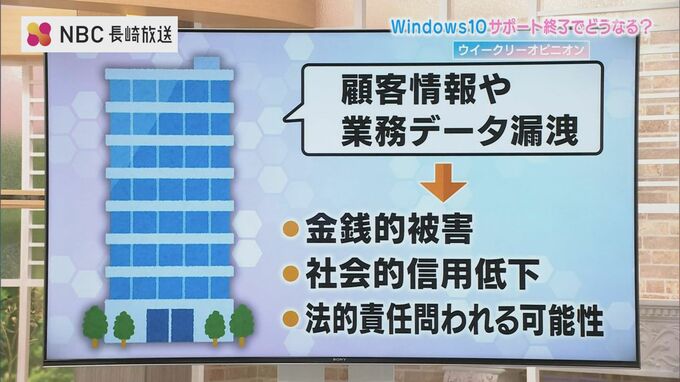

サポート終了したPC使い続けると「組織の信用」失うおそれ

【平】さらに企業や自治体の場合は、顧客情報や業務データが漏えいすると、金銭的な被害だけでなく、社会的な信用を失って法的な責任を問われる可能性もあります。このため、OSの更新を請け負う企業にはいま、多くの依頼が舞い込んでいるようです。

長崎市の「イシマル」はオフィス機器の取り扱いや企業のデジタル化の支援などを手がけています。Windows10のサポート終了を前にしたいま、社外から委託されたアップデート作業に追われています。

イシマル カスタマサービス部 橋本望さん「こっちのパソコンがアップデートしてて」Q大体いまって一日にどれくらい?「今の時期はWindows10のサポート切れで多いんですけど1日大体10台いかないぐらいですかね。今多いんですよね」

イシマルでは、企業や自治体など100以上の団体から依頼を受け、Windows10から11への更新を進めています。加えて、「パソコンごと新品にしたい」との依頼も多く、必要な台数の確保にも迫られているといいます。

イシマル ソリューション営業部 原口一也部長「お客様が一斉にこの切り替えを行いますので台数が不足する事態に陥ります。このパソコンを確保するというところが非常に苦労しております」「同時に移行作業とかいうことで、人員の確保も非常に苦労しております」

イシマルの原口さんは、OSの更新を怠ると業務用のパソコンの場合サイバー攻撃やコンピューターウイルスなどセキュリティ面のリスクだけでなく、「組織の信用」にも関わるおそれがあると指摘しています。

イシマル ソリューション営業部 原口一也部長「Windowsのアップデートをしてない、こういうパソコンを使用している。そういったお客様とのお付き合いっていう意味では、これはもう信用ができないというような状態になりますので社会的な信頼の失墜ということも恐れとしてあると思います」

【豊】企業などでは、やはりセキュリティを最優先に、対応を進めているようですね。

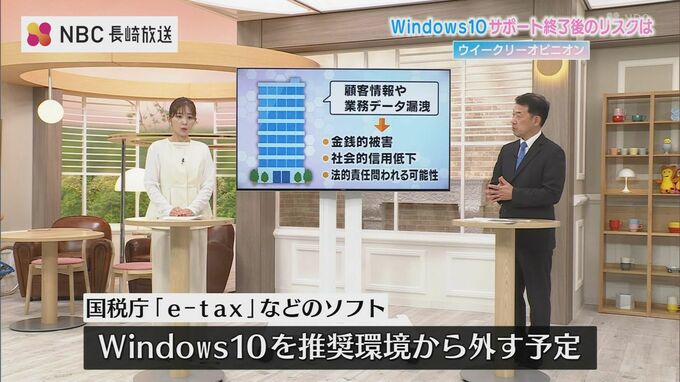

【平】そうですね。さらに、国税庁が提供するe-Taxなどのソフトも、Windows10を推奨環境から外す予定です。サポートが終了したOSの使用を禁止している取引先もあるため、企業にとっては事業継続に関わる問題にもなり得ます。

サポート終了間近、できることから早めの対策を

【豊】これは早めの対応が必要になりそうですが、私たち一般ユーザーはどう対応すればいいのでしょうか?

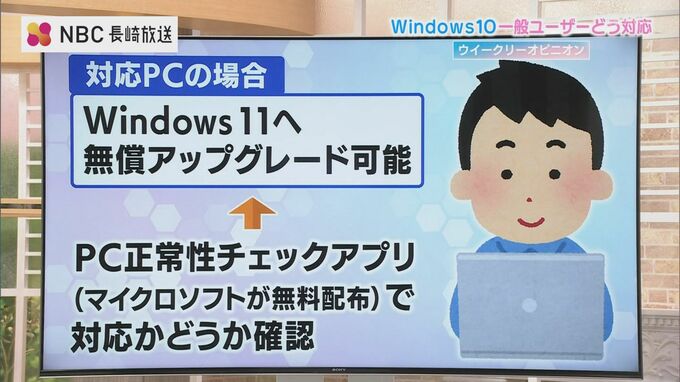

【平】まず大前提として、やむを得ない場合を除いて、早急にWindows11への移行を検討することが賢明です。お使いのPCがWindows11へのアップグレードに対応している場合は、無償でアップグレードするのが最も簡単で確実な方法です。

【豊】自分のPCがWindows11に対応しているかどうかは、どうやって確認すればいいのでしょうか?

【平】マイクロソフト社が「PC正常性チェックアプリ」というものを無料で配布していますので、これを使えば簡単に確認できます。もし対応していない場合は、残念ながらPCの買い替えを検討する必要があります。

【豊】ただ、どうしてもすぐに買い替えやアップグレードができないという方もいるかもしれません。そういった場合の対応策はあるのでしょうか?

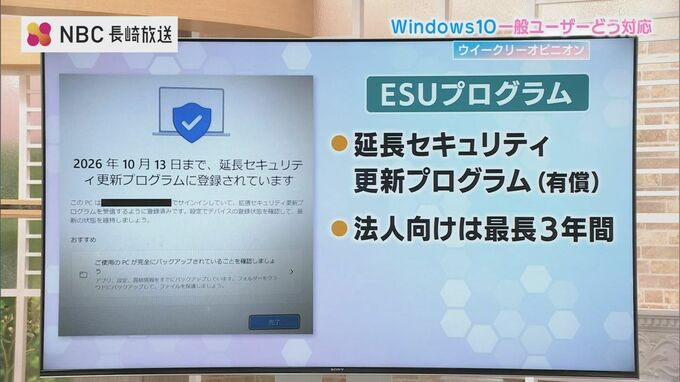

【平】マイクロソフト社は、サポート終了後もWindows10を継続利用せざるを得ないユーザー向けに、「ESUプログラム」という有償の延長セキュリティ更新プログラムを提供します。

ただし、これはあくまで一時的な延命措置で、法人向けは最長3年間で料金は年々高くなるように設定されています。

個人向けについては条件を満たせば無償で提供を受けることができますが、1年間のプログラム提供についての情報はありますが、今のところ2年目以降がどうなるのかという情報がありません。いずれにしても、根本的な解決にはならないと考えるべきです。

【豊】これらはあくまで応急処置でやはり一番は移行するのが対策ですね。

【平】その通りです。ご自身のパソコンの使用状況や予算、そして何よりもセキュリティのリスクをしっかりと踏まえて、10月14日までに、ご自身にとって最適な対策を選択することが重要だと思います。