ゴールではなく 平和をつくる"スタート"

7月、形になったプロダクトを、初めて地域住民にお披露目しました。はたして、どんな風に受け止めてもらえるのか?

伊藤教授「平和っていうのを僕らは"守る"という意識ではなくて、"つくる"っていう前向きな気持ちが必要だろうと思います。その時に 肩を押してくれるものとして、この樹齢500年の被爆樹木の力を僕らは借りていいんじゃないかなと」

剪定された大クスの枝から抽出したアロマウォーターは…

伊藤教授「いまどうですか?いい香りが?」

地域住民ら「うん、すごい、しますね、します!」

伊藤教授「これが平和の香り」

地域住民「へー」

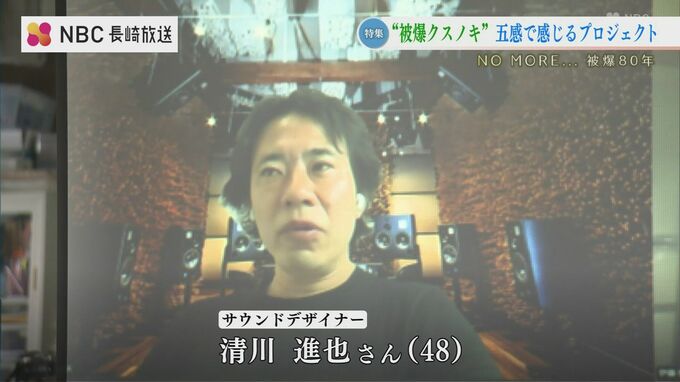

《平和の音楽》も初披露です。被爆樹木が、どこで今も生き続けているかを知ってもらおうと、位置を音程で表現しました。

サウンドデザイナーの清川進也さんの協力のもと、爆心地から遠くにある木ほど高い音で表現し、被爆樹木から収録した音と組み合わせ、およそ10分の音楽をつくりあげました。

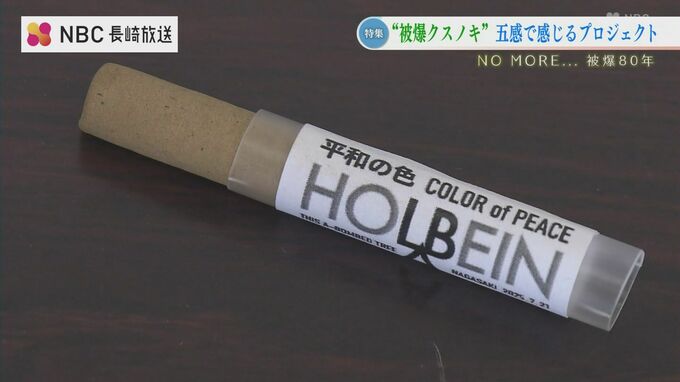

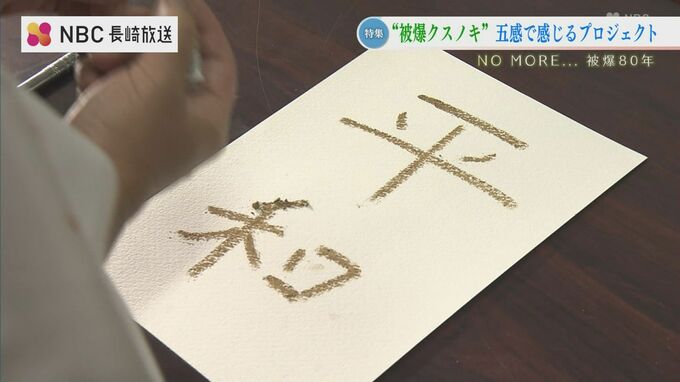

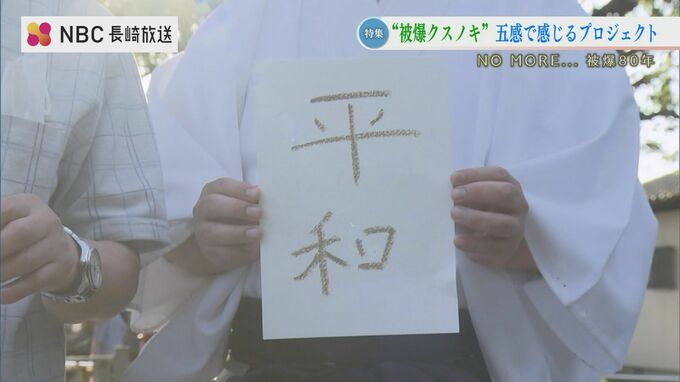

最後は、大クスの落ち葉でできたパステルで、それぞれ「平和」の文字を書きます。

地域住民「楽しいし、五感で感じられるから、平和をより身近に感じられるのかなと思いました」

地域住民「平和学習っていう学習のイメージであるんですけど、もうちょっとハードルが低いものになるのかなという感じはしました」

九州産業大学 芸術学部 轟 はなの さん(2年)「もっと自分が(平和を)つくりあげていきたいなと思うようになったし、いつか私も私のアイディアで(平和に)生かせることができたらいいなと思いました」

伊藤教授「香りとか色とかそういうものは世界共通言語ですから、(多くの人が)長崎で学んだ平和といったもののイメージを(プロダクトを活用して)伝染させていってもらえたらいいなと思っています」

被爆樹木から生まれた《平和のかけら》。プロダクトの完成は、ゴールではなく、これまでにない方法で平和を語り、平和をつくっていくスタートです。

大クスの落ち葉でできた《お香》と、大クスの葉を漉き込んだ《うちわ》は、長崎原爆資料館のミュージアムショップで、8月8日から販売されています。