長崎市の出島和蘭商館跡が、国の史跡に指定されて12日で100年の節目を迎えました。長崎市で今も進められている出島復元整備事業の歴史を振り返ります。

出島が国の史跡に指定されたのは1922年10月12日。鎖国時代西洋との唯一の貿易地として重要な役割を果たし、扇形の人工島の形がしのばれることが理由で、以来、文化財として保存・活用が図られてきました。

しかし、明治以降に出島周辺の埋め立てが進んで、海に浮かぶ扇形の姿が失われたことから、長崎市は71年前に出島の復元整備事業をスタート。

出島の範囲特定を進め、2000年以降、3回にわたって建物を復元し、現在までに16棟が完成。

2017年には表門橋が架けられ、130年ぶりに橋を渡って出島に出入りできるようになりました。

出島があった土地の全てが公有化されて街並みは大きく変化しています。

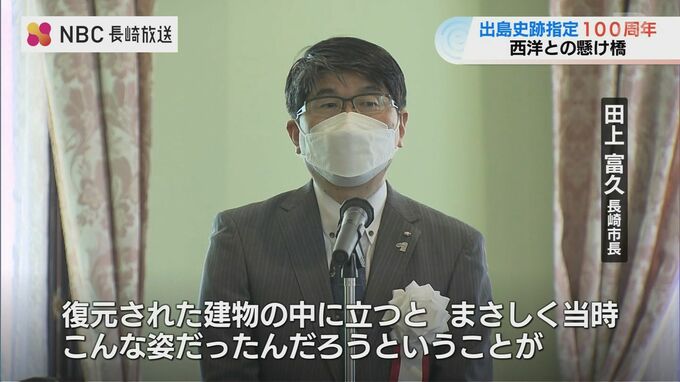

田上 富久 長崎市長:

「復元された建物の中に立つとまさしく当時、こんな姿だったんだろうということが想像できるような状況まで進んできています。

これを今後、また時間をかけて四方を水に囲まれた姿に戻していくことが私たちの使命でもあると」

出島では史跡としての価値を改めて伝える企画展や、100年を振り返る写真パネル展も開かれています。