長崎市は再来年度の工事着工を予定している原爆資料館の展示リニューアルについて具体的な「基本設計案」を初めて公表しました。

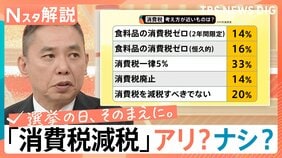

原爆資料館の展示リニューアルは当初、来年の被爆80年に向け話し合いが行われていました。

しかし多岐にわたる意見を受け、市はリニューアル時期を再来年度以降に延期。小学校や大学などでワークショップを重ね広く意見を集めた上で、18日の運営審議会で具体的なイメージを盛り込んだ「基本設計案」を初めて公表しました。

リニューアルの柱、見学ルート後半の「Cコーナー」は3つの展示で構成する案が示されました。

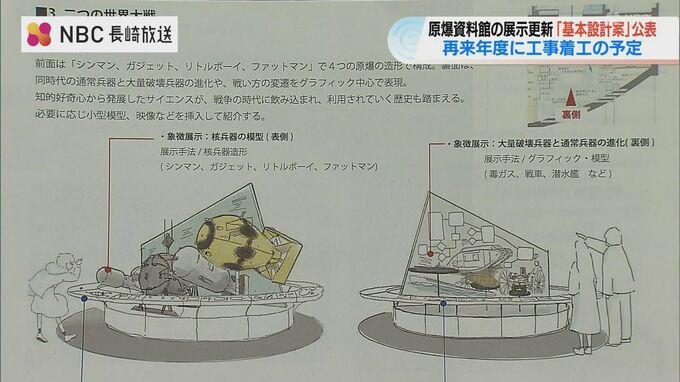

1つ目は【二つの世界大戦(仮)】と項目名を仮付けした「核兵器投下に至るまでの歴史」のコーナー。象徴展示として「核兵器の模型」を中心に据えます。(イメージ図は「写真を見る」で確認することができます)

「核兵器の模型」

(前面)…マンハッタン計画で開発された4つの「核兵器」シンマン、ガジェット、リトルボーイ、ファットマンの模型

(裏面)…通常兵器と大量破壊兵器の進化をグラフィックなどで表現

<展示の狙い>

原爆投下の背景にあった歴史や、原爆開発から投下に至るまでの道のりを客観的かつ多角的な視点から説明することで、戦争から遠くなった世代が、戦争の愚かさや核兵器の非人道性について考えられるようにする。

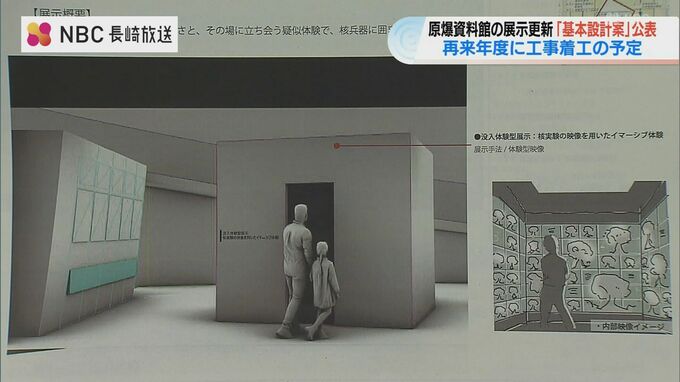

2つ目は「核兵器の脅威」を伝えるコーナー。核実験の凄まじさを疑似体験する、箱型の「没入体験型展示」を設置します。

「没入体験型展示」

核実験の映像を用いたイマーシブ(没入)体験。

箱型の装置に複数人が入ると、個々のモニターに映し出された核実験の映像が一つになり、核実験を疑似体験できるもの。

長崎市は「2,000回を超える核実験の凄まじさと、その場に立ち会う疑似体験で、核兵器に囲まれているという恐ろしさ、絶望感を再自覚してもらう」と説明している。

<展示の狙い>

核兵器の開発をめぐる複雑な歴史や国際情勢、近年、核兵器使用の危険性が高まっていることを伝えることで、誰もが核兵器のある世界に生きる当事者であると感じてもらう。

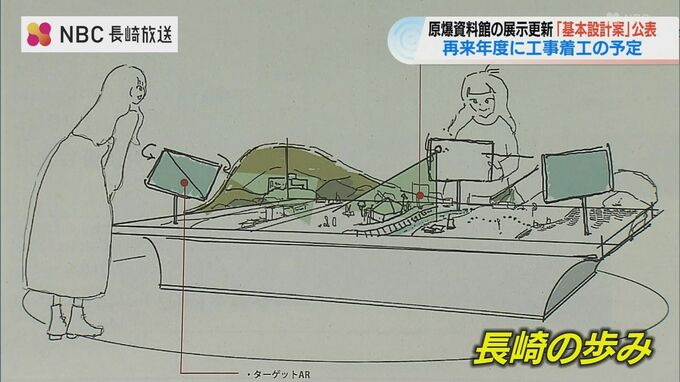

3つ目は「長崎の歩み」。「爆心地その周辺の復興ジオラマ」を再現展示します。

「爆心地とその周辺の復興ジオラマ」

被爆後10年経過した爆心地を含めた範囲の縮小模型で、その当時の状況を知る。あわせて、ターゲットAR(拡張現実)で詳細情報を提供すると共に、現在の同じ個所を表示。焦土と化した状態からの復興状況を確認する。

<展示の狙い>

長崎の平和と核兵器廃絶に向けた取り組みが、過去から現在に至るまで絶える間なく続いていることを示すことで、長崎市民の平和と核兵器廃絶に対する願いに共感してもらい、未来へ受け継いでもらう。

長崎市平和推進課学芸員・高倉大輔さん

「長崎原爆資料館にしかできない、当館ならではの展示を目指していきたいと思っています」

市は今年度中に「基本設計」を固め、来年度は、意見が分かれている「加害の歴史」も含め展示内容を詰めていく「実施設計」の策定に移る方針です。工事着工は再来年度を予定しています。