煮干し業界が全国規模での再活性化を目指して動き出しました。消費低迷や漁獲量の減少など、様々な課題に直面しながらも、煮干し文化を守り、広めるための取り組みが進んでいます。

【住吉光アナウンサー(以下:住)】長崎の暮らし経済ウイークリーオピニオン今週も平家達史NBC論説委員(以下:平)とお伝えします。

【平】今回のテーマは「全国に広げよう!煮干しの輪」です。

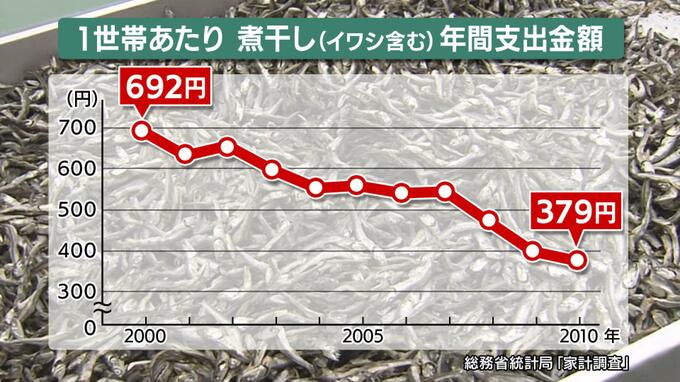

【平】煮干しの代用品としては《だしパック》や《粉末・顆粒タイプの出汁》それに《白だし等の液体タイプ》もあります。煮干しの消費量は、総務省の家計調査によりますと、1世帯あたりの煮干しの年間購入額が2000年では《692円》だったのが、2010年には《379円》と半減しています。

60代:

「(Q煮干しって食べますか?)食べますね。味噌汁もへたすりゃカレーライスまで、煮干しで出汁取って」

70代:

「大好き!あの粉末のあるでしょ。あれを使ってます」

80代:

「使わないですね。とりあえず便利になりましたものね。

30代:

「食べない。時短で出来る商品もたくさんあるので。」

20代:

「手間かかっちゃうから」

18才:

「食べないです。幼稚園の時はおやつで出てたから(食べてた)」

50代:

「家では使わないです。ちっちゃい頃は食わされてました。味噌汁の中に入ってたりとか、甘辛く煮た甘露煮みたいにして食卓に出てた記憶はありますけど」

【住】簡単で時短できる便利な商品が好まれる時代ですから、なかなか煮干し消費には結びつかないのが現状なんですね。

消費量が減少するなか「魅力を知って」

【平】全国の煮干しの生産量は、20年前に比べて半減しています。

長崎での煮干し生産量は、2021年には日本一だったんですが、2022年には広島県に抜かれて2位となっていて、20年前の半分以下となっています。

生産量が減った要因として「消費量が減ったこと」に加え「カタクチイワシの漁獲量減少」や「漁業者数の減少」などが挙げられます。