「副業」や「裁量労働」にも潜むリスク。見えにくい“合わせ技”の過重労働とは

現代の多様な働き方が広がる中で、これまでとは異なる形で見過ごされがちな新たな過重労働のリスクが浮上しています。それが、複数の職場で働く「副業・兼業」や、労働時間管理が個人に委ねられる「裁量労働制」における過労の問題です。

「副業・兼業」が引き起こす見えない過労

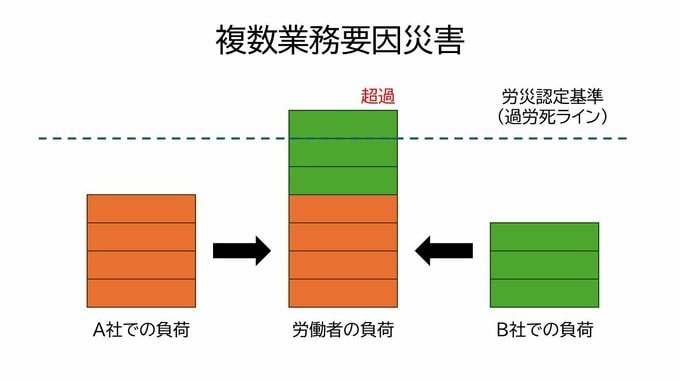

近年、働き方改革や個人のキャリア形成の多様化により、副業や兼業といった複数の職場で働くスタイルを選ぶ人が増えています。しかし、それぞれの職場の労働時間やストレスが単独では過重でなくとも、合算されることで労働者の心身に大きな負荷がかかるリスクが顕在化しています。これを評価するために設けられたのが「複数業務要因災害」という概念です。

「複数業務要因災害」とは、事業主が同一ではない二つ以上の事業に同時に雇用されている労働者について、全ての就業先での業務上の負荷を総合的に評価することにより、傷病等との因果関係が認められる災害を指します。つまり、一社での労働時間が短くても、他の職場の労働時間と合わせると、いわゆる「過労死ライン」を超えるような過重労働になっているケースも含まれています。

「複数業務要因災害」については、脳・心臓疾患の支給決定件数が6件(前年度比1件増)、うち死亡が3件(前年度比2件増)でした。精神障害の支給決定件数は2件(前年度比2件減)、うち死亡が1件(前年度比1件増)でした。 企業側だけでなく、労働者自身も、自身の総労働時間やストレス負荷を客観的に把握し、適切な自己管理を行うことの重要性が改めて問われています。

「裁量労働制」の陰に潜む過重な責任と負荷

一方、労働時間配分を労働者の裁量に委ねることで、効率的な働き方を促すとされる「裁量労働制」においても、過労死等のリスクが確認されています。この制度は、専門性の高い業務(専門業務型)や企画立案などの業務(企画業務型)において適用されますが、その「裁量」が時に過度な自己管理と責任を伴い、結果的に長時間労働に繋がりやすい側面も指摘されています。

「裁量労働制対象者」に関する労災補償状況では、脳・心臓疾患で4件、精神障害で4件の支給決定が確認されています。

企業は、裁量労働制を適用する労働者に対しても、単に制度を導入するだけでなく、実態として業務量が過大になっていないか、過重なストレスがかかっていないかなどを定期的に確認し、適切な健康管理や業務量の調整、ストレスチェックの実施など、心身の健康を守るための具体的な配慮を怠ってはなりません。