確認作業を行う職員らのマンパワー不足も、大きな課題に。そこで、自治体の職員に代わり、解体にかかる費用の算定や現地での調査を行うのは、「補償コンサルタント」と呼ばれる人たちです。工事を始める前には、この補償コンサルタントと建物の所有者、そして解体業者の3者が現場に立ち会って行う確認作業が欠かせません。

補償コンサルタント

「電気の切断とか、プロパンガスの関係、浄化槽の清掃は解体前やっておいてくださいね」

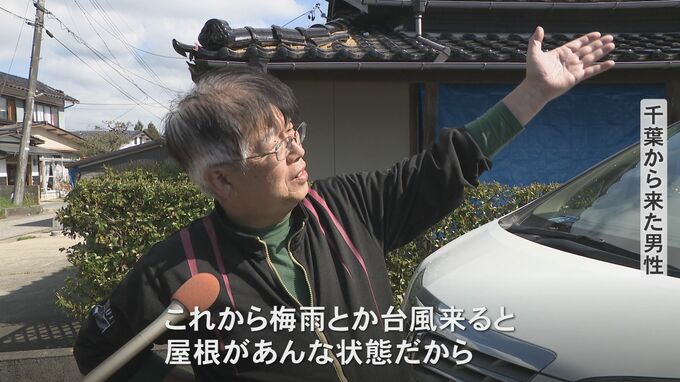

千葉から来た男性

「(Qテント全部自分で?)そうです。色々仕入れて、台所とか。長期戦になると思ったので」

築30年の空き家の解体を希望する男性は、立ち会いのために何度も珠洲に来ることはできないと話します。そのため、敷地内にテントを張って生活。申請から1か月あまり経ったこの日、ようやく立ち会いを終え工事が始まりそうです。

千葉から来た男性

「これから梅雨とか台風来ると屋根がないから飛んだりね。空き家ですから迷惑をかけないように。街なかはまだ大変な中、やってもらうのはありがたいね」

補償コンサルタントについて、県は今月上旬までに、先月の1.6倍にあたる約160人を順次、現場に派遣。事務処理にあたる人員の人手不足を解消することで、少しでも早く工事に着手できるようにするのが狙いです。とはいえ、現場に携わる人たちには、丁寧な作業が求められます。

国土開発センター計測保証事業部・呉座教郎さん

「倒壊しているとはいえ、個人の財産を公費、いわゆる税金で解体するのですから、行政が手続きに慎重にならざるを得ないのは、致し方ないことです」

生活再建の第一歩となる、公費解体。申請する住民はもとより、地元業者や行政にとっても、手探りの状態が続いています。