詩が難解なのには…「時代的な理由」

鹿児島出身の谷口哲郎さんは東京の高校で国語教諭をしながら20年余りかけて作品や書簡などを集め、全集にまとめました。彼女の詩が難解なのには時代的な理由があるといいます。

(全集を編さんした 谷口哲郎さん)「自分が思っていることを直接言える時代ではなかった。抑制されて書かれている」

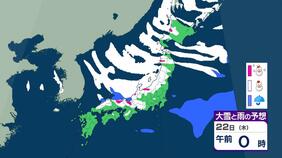

藤田が詩人として本格的に活動したのは満州事変(昭和6=1931年)前後のわずか数年。日本が戦争へと突き進み、藤田と親交のあった女性詩人が治安維持法で拘留されたりもした時代でした。

そうした時代への違和感がわざと分かりにくい形で詩に込められているというのです。

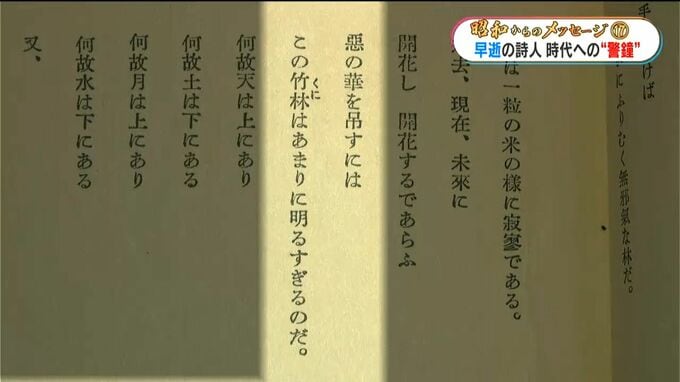

(朗読「五月の竹林にて」)「美しい竹(せいねん)がにこにこ笑って立ってゐる。たとへ花の様な少女がこがれ死んだにしろ彼はやはりにこにこしてゐるにちがいない。」

「竹」は明るくまっすぐな愛国心に満ちた青年たちを指していて、戦争に向かう社会の空虚な明るさを冷ややかに見ているといいます。

(朗読「五月の竹林にて」)「手を叩けば一せいにふりむく無邪気な林だ」「悪の華を吊るすにはこの竹林(くに)はあまりに明るすぎるのだ」※「悪の華」フランスの詩人・ボードレールの詩集