高知県内で初めて新型コロナの感染確認が発表されてから、3年が経とうとしています。私たちにとってこの3年は、どのような期間だったのか。専門家やまちの人、事業者に聞きました。

(城西館 藤本正孝 社長)

「感染状況に振り回された3年間。旅行支援、GoToで利用客が増えた時と極端に下がった時とこの差が大変だった」

こう話すのは、高知市のホテル=城西館の藤本社長です。

3年前の2月29日に、県内で初めて感染確認が発表された、新型コロナウイルス。この3年間繰り返された感染の波と、行政の観光振興策で、宿泊業界では、利用者の極端な増減がありました。利用客が戻り始めた今、別の問題が出始めています。

(城西館 藤本正孝 社長)

「問題になっているのは、コロナ禍での人材流失。(辞職した)社員としてはどうなるんだ、いつまで続くんだという不安があったと思う」

人材不足については、デジタル化を進めることで効率化を図るとしていますが、リアルなコミュニケーションも大切にしていきたいといいます。

(城西館 藤本正孝 社長)

「観光旅行というのはコミュニケーション産業だと思う。コロナ禍で人の会話が大事になってきていると思う」

当時は未知のウイルスだった新型コロナ。多くの人が様々な影響を受け、マスクを付けた生活が「当たり前」になりました。

(県民)

「もう慣れました、当初はかかった人もコロナだと言えなかったと思う。今はだいぶ言いやすくなってきた」

「マグロ漁師なんで3年間ほとんど日本にいなかったんですけど、マスク着けて歩くのわずらわしい。外国は着けていない人も多いから3年前と比べたら周りの目を気にしないといけなくなったかなと」

「存分に青春みたいなことはできなかった。早くマスクを外したいです。『下の顔を見たことがないけど付き合った』みたいな話も聞いたことがある。みんなともっと素顔で笑いたい」

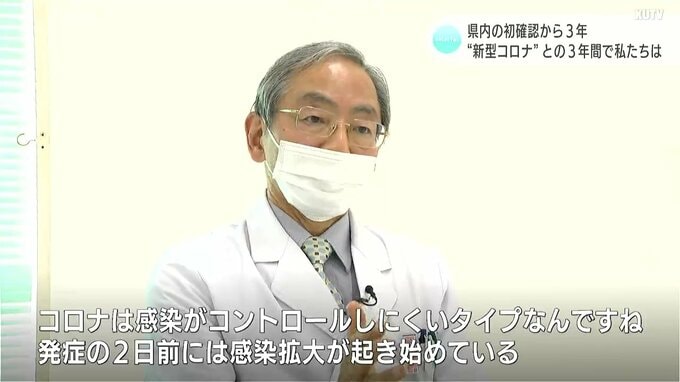

一方、感染症の専門家は、ここまでの長期化は想像できなかったといいます。

(県感染症対策協議会 吉川清志 会長)

「確かに怖さはあったが、その前に流行したSARS、MARSよりも病原性は弱いだろうと思っていたので、ある程度コントロールはできると思っていた」

その見立てとは裏腹に、新型コロナは瞬く間に県内にも広がりました。28日時点での累計の感染者は、県民のほぼ4分の1、16万7718人になりました。

(県感染症対策協議会 吉川清志 会長)

「コロナは感染がコントロールしにくいタイプなんですね。発症の2日前には感染拡大が起き始めている。SARS、MARSは発熱時にはウイルスを発散していないためコントロールしやすかったが、コロナは難しく、感染を封じ込めることができなかった」

無症状でも、発症前からでもウイルスを発散するというその特性から封じ込めが難しかった新型コロナ。私たちは様々な対策を講じ、感染拡大と収束の波を繰り返してきました。その中で、ウイルスも変異し、今、季節性インフルエンザと同じ扱いになろうとしています。

(県感染症対策協議会 吉川清志 会長)

「感染を防ぐということであれば今の状態を続けるのが良いかもしれないが、社会経済活動をもとに戻さないと別の弊害が起こってきたわけで、私は5類への引き下げは賛成です」

小児科医でもある吉川会長。3年間を振り返り、「特に弊害を受けたのは、子どもたちだ」と言います。

(県感染症対策協議会 吉川清志 会長)

「園児はマスクによって発達が妨げられた可能性もある。中高生は3年間マスクをした顔しか知らないという状況。子どもたちは言われるがままにマスクを着用していてそれが自分たちにとってどれくらいマイナスか自覚していないかもしれないが、人間関係を築くには顔全体の表情が必要。小さい赤ちゃんであればどうやって口を動かせばどんな言葉が出るか知るということも大切。これから学校においてはマスクなしで生活していただいて子どもたちの健全な成長発育を期待したい」