2024年、男子児童が亡くなった事故を受け中止となっていた水泳の授業が、順次再開されています。子どもたちの命を守るために、授業はどのように変化したのか。その現場を取材しました。

「2組バディ!」

「オー!1・2・3・4・5」

高知市の初月小学校で行われた5年生の水泳の授業。子どもたちが行っているのは、新たに作成した安全指針にも盛り込まれているバディシステムです。「安全を第一に楽しく」というのが、授業を再開した2025年度の最も大きなテーマ。無理をせずに授業を進めていくことにしています。

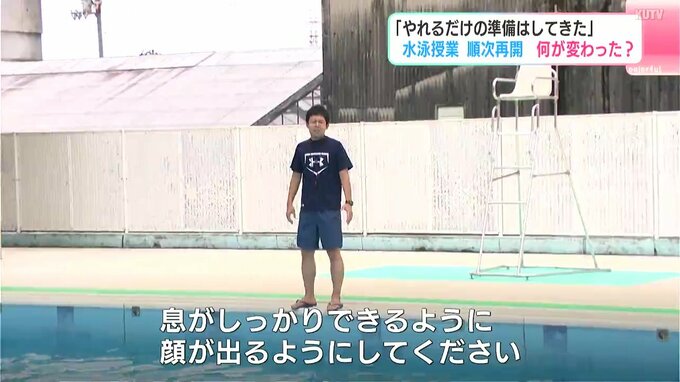

「力が入っていたら浮けません。大の字になって力を抜いて息がしっかりできるように顔がでるようにしてください」

再開前に行ったアンケートでは、児童の中には水泳に対する恐怖心がある子がいることも分かりました。泳ぎに不安がある児童は浮き具をつけて水に入っているほか、5年生の授業では、最も身長が低い児童に合わせて2024年より40センチ、水位を下げました。10分から15分おきに休憩をとり、水中の安全確認も入念に行います。バディシステムは早くも、子どもたちに浸透している様子でした。

プールサイドには新たにホワイトボードを設置。授業の実施者と監視者、それぞれにチェック表を準備しています。また、授業には監視者とは別の見守り役として地域の人も協力しています。水泳の授業を取り巻く環境が大きく変わる中、子どもたちは楽しそうに、けのびやクロールの練習を行っていました。

(5年生)

「(バディと)安全確認とか体調とか確認した。(泳ぎは)苦手ですが水泳は楽しいです」

「横で泳いだことで安心感もあったし、水温、寒かったけど楽しかった」

(5年生担任)

「自分の命が一番で、バディシステムを入れていますので、しっかりとバディの安全も確認して体調も確認しながらということを一番意識してやっています。やれるだけの準備はしてきたつもりではあるので、なにかあったときはすぐに動けるようにとは思っています」

初月小学校では高学年から授業を再開していて、大プールを使う中学年の授業はさらに水位を下げて、6月25日から行うということです。