“ナラ枯れ”の実態

麻原衣桜記者

「函館の見晴公園です。この公園は紅葉スポットとしても人気を呼んでいるのですが、公園内のナラ類の木を見てみると枯れてしまっています」

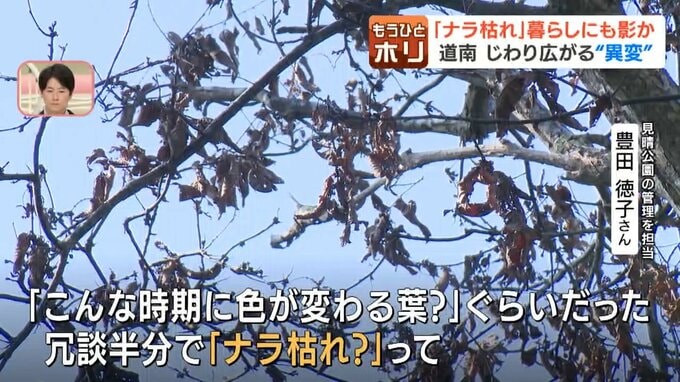

函館市で公園の管理を担当する豊田徳子さんです。今年の夏、ある“違和感”を感じていました。

見晴公園の管理を担当する豊田徳子さん

「最初に気が付いたのがこのあたりにある2本。赤い葉っぱ紅葉にはまだ早い。8月の中旬に気が付いた。こんな時期に色が変わる葉なんかあったっけ?ぐらでした」「冗談半分で“ナラ枯れ”じゃない?って」

ところが、それは本物の“ナラ枯れ”でした。異変は日に日に広がり、公園だけでなく街路樹にも。これまでに101本の被害が見つかり、そのうち25本が完全に枯れてしまいました。

この日の取材中にも、被害を受けた木を新たに発見。

見晴公園の管理を担当する豊田徳子さん

「取材受けている最中になんとなく見たら、裸の枝が見えるので、近づいていったら木くずが…。これがある時点で虫がいることに間違いない」

ナラを枯らすのは、体長5ミリほどの害虫「カシノナガキクイムシ」。通称”カシナガ”です。

枯れた木の断面を見ると、カシナガの持ち込んだ菌がまん延し、木が水を吸い上げられなくなってしまっています。

森林総合研究所・北海道支所 尾崎研一 農学博士

「(カシナガは)ナラ菌という木を枯らす病原菌を運ぶ。もう一つ、集合フェロモンというフェロモンを出している。そのせいで大量の虫がそこに集中して入ってきて加害する」

道内で、カシナガが初めて確認されたのは5年前。松前町と福島町でした。

その後は見つからなかったものの、2023年に17匹を確認。2024年は知内町と木古内町も加わり119匹に。

2025年は八雲町まで、8つの市と町に広がりました。その数はなんと1026匹。2024年に比べて9倍に激増しています。

実際にナラが枯れたのは函館市のほか、道が松前、福島、知内の3町で確認しました。専門家は、カシナガの北上が、今後も続くとみています。

森林総合研究所・北海道支所 尾崎研一 農学博士

「今回、北海道に入って来た原因の一つに温暖化の影響が考えられる」

「温暖化の状況次第ですが、それが続くとすれば、今後10年間に札幌近郊くらいまで、道央圏くらいまで拡大するのではないか」

ナラ枯れの影響は、森林だけにとどまりません。

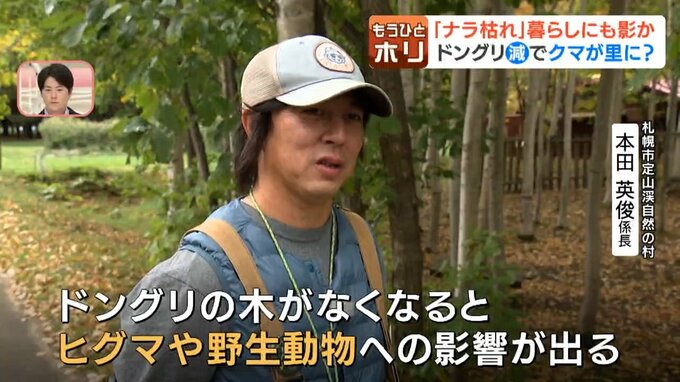

札幌市南区にある定山渓自然の村では、ナラになるドングリの減少を心配しています。

札幌市・定山渓自然の村 本田英俊 係長

「ナラ枯れで僕らが一番気にしているのが、ドングリがならないこと」

ドングリの木がなくなってくるとヒグマへの影響が出たり、野生動物への影響が出てくる」

クマの餌になるドングリが減ることで、畑の農作物などを狙って人里に下りてくる個体が増えることを懸念しているのです。

札幌市・定山渓自然の村 本田英俊 係長

「普段は電柵で(クマよけ)対策していますけど食べ物が無くなってくるとヒグマとの距離が近づく可能性もある」