■「遺骨収集はあと100年経っても終わらないでしょう」

再び「シベリア特措法15年」の集会です。

アリナさんは、シベリア抑留者の言葉に耳を傾けました。

シベリア抑留体験者 西倉勝さん(100)

「シベリア抑留の仲間は著しく減り、1000人以下になったともいわれています。私も先月100歳を越えました。遺骨収集もあと100年経っても、終わらないでしょう。亡くなった方々に本当に申し訳ないと思っております」

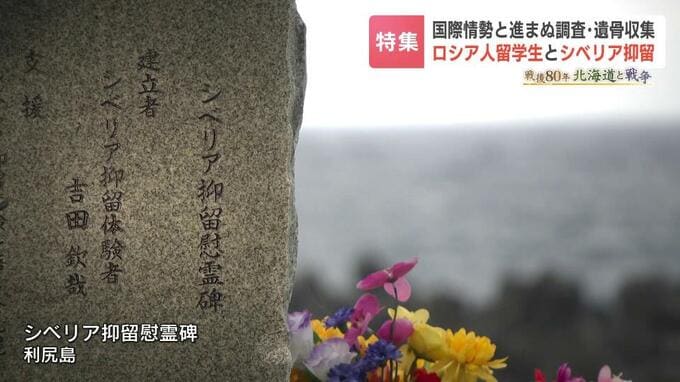

シベリア三重苦と呼ばれる「飢え」「寒さ」「重労働」で、5万5000人が命を落としました。

「日本に帰るぞ」(2019年の遺骨収集)

特措法では、抑留の実態調査や遺骨収集を日本政府が進めるとしていますが、これまでに帰還した遺骨は2万2000柱。

犠牲者の半分以下にとどまっています。

さらに、コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻で、2020年以降、遺骨の収集は進んでいません。

北海道大学文学院 ビコーニャ・アリナさんさん(24)

「ロシアと日本の協力がなければ、どうしても解決できない問題もあります。もちろん私は1人で現在の政治的な状況を変えることはできませんが、できるだけいわゆる草の根レベルで活動の協力をしたいと思います」

戦後80年。実際に何人が抑留され、何人が、どこで死亡したのか?

アリナさんが向き合う「シベリア抑留」。今も詳細は、わかっていません。

■戦争体験は国によって語られ方が違う

アリアさんの指導教官=北大の水溜真由美(みずたまり・まゆみ)教授は「戦争体験は国家の政治思想などの影響を受けやすく、国によって語られ方が違う。ロシアと日本、双方の記録や体験談を研究することは、新しい発見につながる」とアリアさんの研究意義を話しています。

「国同士」の結びつきが細い時こそ、アリナさんのような「草の根」の交流が大切になって来ると思います。