今から99年前の十勝岳噴火では、押し寄せた泥流が、144人の命を奪いました。マチを壊滅させた泥流の悲劇を辿ります。

◇《噴火後に押し寄せた泥流…すべてを飲み込んだ》

悲劇的な火山災害が起きたのは、99年前の5月のことだった。1926年5月24日、大正最後の年、北海道で十勝岳が噴火し、144人が犠牲となった。

凄まじい速度と破壊力。山から押し寄せた“泥流”は、木々を薙ぎ倒し、畑を覆い、家も馬も…、そして、大勢の人たちを、一気に飲み込んだ。

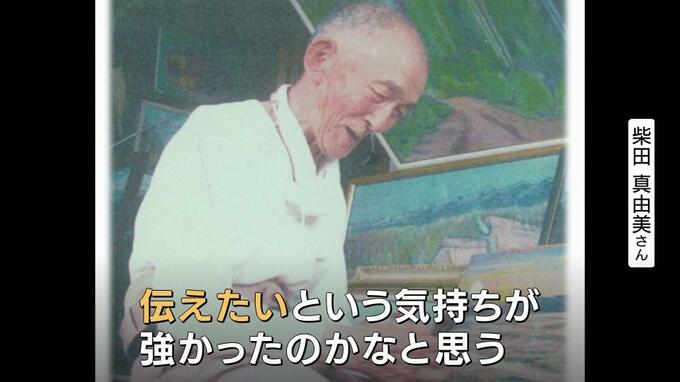

柴田真由美さん(52)

「(自宅は)この辺りだったんじゃないかなっていう感じ」

十勝岳の麓、上富良野町に暮らす、柴田真由美さん。“大正泥流”と呼ばれた悲劇を、真由美さんの祖父は、目の当たりにした。

柴田真由美さん

「もう流れて何もない状態。この辺りが流れて、埋まっている」

15年前に亡くなった、祖父の大角伊佐雄(おおすみ・いさお)さん。上富良野町の農家に生まれ育ち、当時10歳だったという。

被災者の証言をもとに、道が“大正泥流”の再現CG映像を制作した。大角伊佐雄さんの証言によれば、自宅まで500メートルと迫った泥流は、無数の流木が重なり、まるで山のようだったという。

大角さんは、家族と高台へ避難し、難を逃れたが、一家が暮らしていた家と田畑は、全て押し流された。

◇《子どもを背負い避難するも…絵画が伝える“泥流の悲劇”》

柴田真由美さん

「本当に無我夢中っていう感じだったのかな。逃げる途中に知っている人たちが、どんどん泥流に飲まれていったのも見ている。その記憶を思い出して、絵に残してもいる」

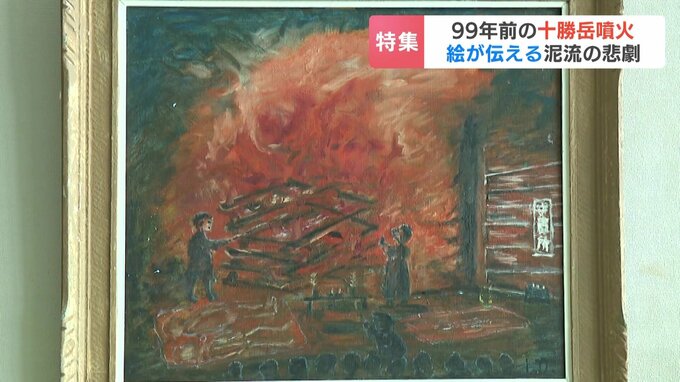

大角伊佐雄さんが生前、描いた1枚の絵。そこには、もがくような人の姿が…。隣の家で子守りを頼まれていた、10代の女性だという。子どもを背負ったまま、必死に逃げる中、押し寄せた泥流に飲まれた。

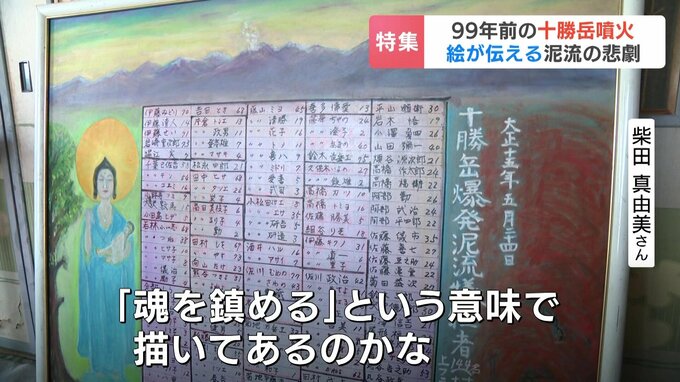

仏さまが描かれた絵には何人もの名前が…。泥流の犠牲となった人たちだ。

柴田真由美さん

「魂を鎮めるというか、そういう意味で書いてあるのかなと思う」

遺体安置所で遺体が野焼きされる様子を描いた絵も…。そのときの臭いは、生涯、記憶から離れなかったという。

70歳を過ぎてから、十勝岳が見えるこの部屋で、絵を描き始めた。“泥流の悲劇を後世に伝えてほしい”。友人から託された思いが、きっかけだった。

柴田真由美さん

「歳を重ねるにつれて、自分のできることっていうのを探して、それを絵に描いて残したかった、伝えたいっていう気持ちは強かったのかなと思う」