女子生徒も乗船「1日でいけすをいっぱいにする」

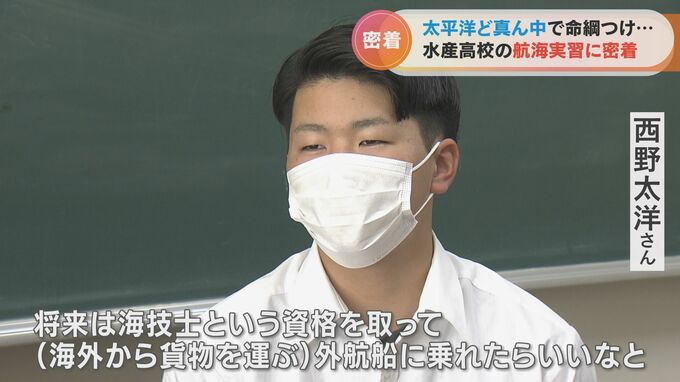

西野さんは、普段志摩市内で一人暮らしをしています。実家は、学校から180キロ、電車で4時間以上かかる和歌山県紀の川市です。釣り船を仕事にしている父親の影響で、保育園児の頃から電車に乗って1人で海に行くほど釣りが好きでした。

海に関わる仕事に就くため、高校は自宅から一番近かった三重県立水産高等学校を迷わず選択。大型船を操縦するために必要な「海技士」の国家資格取得を目指しています。

(西野太洋さん)

「将来は『海技士』という資格を取って(海外から貨物を運ぶ)外航船に乗れたらいいなと」

そして、航海実習開始の日。保護者に見送られ、生徒ら56人が志摩市を出港します。

(西野太洋さん)

「健康で帰って来られるように、頑張ってきます」

まず静岡県の焼津港に停泊し、漁を行う際のヘルメットや命綱の付け方を学びます。その後、太平洋のど真ん中に移動。狙うのは、カツオです。次々と甲板に打ち上げられ、早朝から夕方まで1本釣りを続けます。

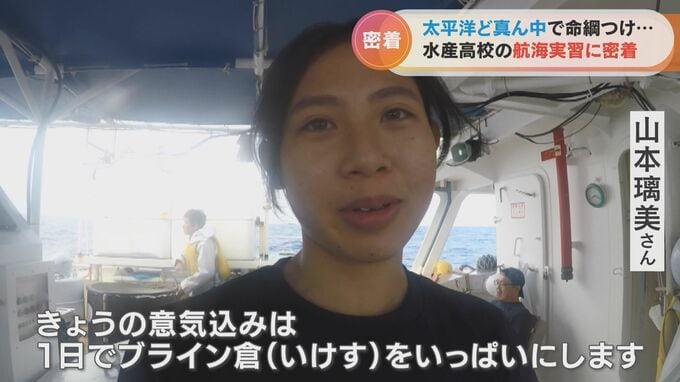

船には4人、女子生徒も乗船していました。

(山本璃未さん)

「きょうの意気込みは、1日でブライン倉(いけす)をいっぱいにします」

漁をしていない間も、航海日誌や海図の書き方など海の上で授業。食事や洗濯も自分たちで行い、遠洋漁業の漁師そのままの生活を送ります。40日以上ずっと一緒にいるため、生徒たちの距離も縮まり、友情も深まっていくのです。

「日本は海運に支えられている」水産高校への支援の重要性を訴える

航海実習に出た生徒たちは、その後も船内で授業とカツオ漁を続けながら日本最南端の沖ノ鳥島を通り、本州から1000キロ離れた小笠原諸島の父島に3日間停泊。ダイビングの実習を行います。

ウミガメに伊勢エビなど、世界遺産・父島の自然を堪能。その後、再び焼津港へ。戻ってきた一行は釣り上げたカツオを水揚げ。1月24日に航海実習に出て約1か月半後の3月7日に志摩市へ帰還しました。

(西野太洋さん)

「普段普通に生活していたら体験できないことがありすぎて、やっぱり僕は特殊な学校で貴重な経験をできているんだと実感した」

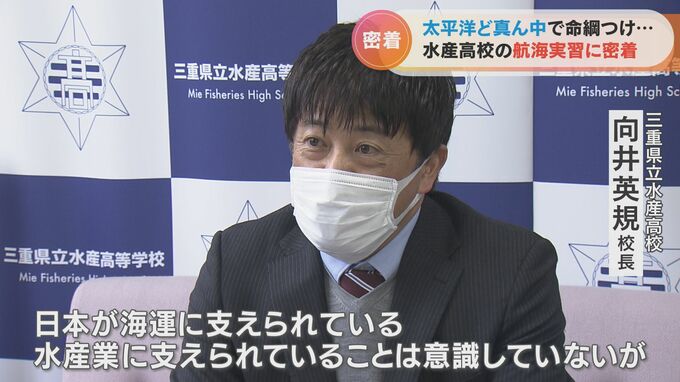

水産高校は今、少子化などの影響で全国的に統廃合が進んでいます。三重県立水産高等学校も、最盛期には1学年6クラスで普通科もありましたが、今は1学年2クラスです。

船の燃料となる重油も例年の1.5倍に高騰し、学校経営を圧迫していますが、校長は水産業の重要性を改めて訴えます。

(三重県立水産高校・向井英規校長)

「日本が海運に支えられている。水産業に支えられていることは意識していないが、カツオが少なくなったら日本の食文化がなくなってしまう。(水産高校の)重要性を認識していただきたい」

日本の水産業の担い手を育てている水産高校。ITやグローバル化が教育改革のキーワードとなる中、こうした実務を学ぶ所にも確実な支援が求められています。

CBCテレビ「チャント!」3月22日放送より