昔は全国各地で大きな川で交通の要としての役割を果たしていた渡し船。戦後、日本が高度経済成長期に入ると車社会になり、大きな橋が次々と架けられて徐々にその姿を消していきました。今もひっそり残る渡し船は、この令和の時代に一体どんな人にどのように使われているのでしょうか。渡し船の1日に密着しました。

木曽川に唯一現存する渡し船「中野の渡し」の4代目船頭

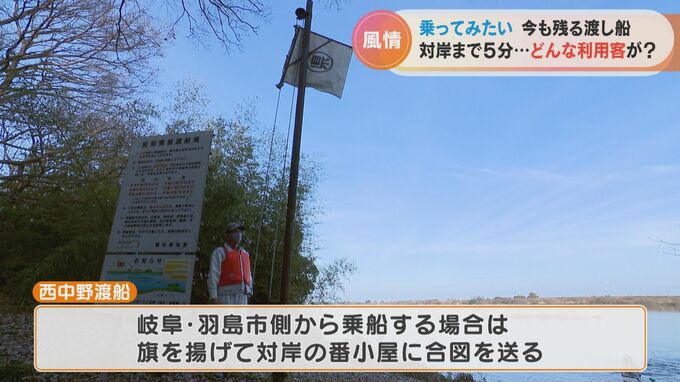

愛知県一宮市の木曽川沿いに小さな小屋があります。西中野渡船、通称「中野の渡し」です。1586年から続く木曽川に唯一現存する渡し船で、愛知県一宮市と対岸の岐阜県羽島市の約800mを繋いでいます。

午前8時、運航開始の30分前に船頭の秋江利幸さん(84歳)が番小屋に来ました。

(船頭・秋江利幸さん)

「ここの仕事は定年退職してから20年。20歳くらいまではおやじの代わりにやっていた」

「中野の渡し」の船頭を曾祖父の代から引き継いでいるという秋江さんは4代目。本格的に船頭の仕事を始めたのは定年退職してからですが、若い頃に父親の手伝いをしていた時期を合わせると40年近く渡し船に携わってきました。

現在は、秋江さんはじめ4人の船頭が週5日この番小屋に待機し、午前8時半から午後4時15分まで渡し船を運航しています。果たして、どんな人が利用するのでしょうか。

「旗を手動で揚げるのが渡し舟の合図」超アナログな運航の方法

午前9時、秋江さんが声を掛けたのは写真を撮っていたサイクリング中の男性でした。

(サイクリング中の男性)

「岐阜県可児市から。いつもここを通るが『ここ渡すんだな』と思いながら、一度乗ってみると楽しいだろうなと」

この日、最初の利用者です。

渡し船は、30年以上使われているエンジン付きのボート。定員は14人で、自転車も一緒に乗せることができます。

(サイクリング中の男性)

「楽しいですね。こんな曇りでも気持ちよくて水面が近いし、良いですね」

時速は最大で約18㎞/h。5分ほどで対岸の岐阜県羽島市に到着しました。ちなみに羽島市側には、船頭はおらず、番小屋もありません。羽島市側から船に乗る際には…

(船頭・秋江利幸さん)

「こっちから乗る人は旗を揚げる。旗を揚げて、これが向こうへ送る合図です」

手旗で対岸の番小屋に合図を送るという超アナログな方法。この渡し船、運賃は無料です。実は、この西中野渡船の航路は、昔から県道135号線の一部となっていて、愛知県と対岸の岐阜県が運営費を折半しています。