貧困をはじめ、一人親家庭、両親が遅くまで共働きで行き場がないなど、様々な理由で子どものたち受け皿として機能している“子ども食堂”。子どもの貧困は社会問題にもなっていて、年々悪化の一途です。しかし今、食品や光熱費といった物価高騰が子ども食堂の運営にも影を落としています。子ども食堂の今に密着しました。

「子ども食堂は楽しい」様々な事情を抱えて集まってくる子どもたち

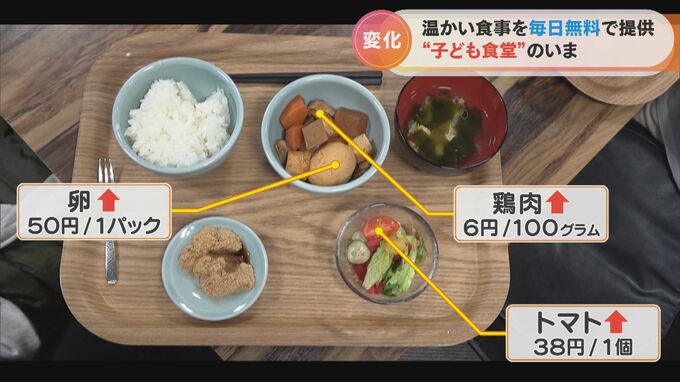

名古屋市にある子ども食堂「Qchan」。平日は毎日、一人親や共働き世帯の子どもたちに手作りの温かい食事を提供しています。メニューは日替わりで、中学生までは無料です。

小学4年の10歳の女の子は、放課後は毎日ここに通っています。両親は共働きで夜は家にいないことが多いと言います。また、一人っ子ため子ども食堂は大切な居場所にもなっています。

(小学4年・女の子)

「(子ども食堂の人たちは)めっちゃ優しいし、すごくかわいがってくれる。(Q子ども食堂はどういう場所?)楽しい」

食堂を切り盛りする藤江由美子さんは、賑やかな食堂のお母さんのような存在です。みんなで食事をしている時に、女の子の乳歯が抜けたときは。

(こども食堂Qchan・藤江由美子さん)

「おめでとう、歯が抜けた。また大人になったね」

通ってくる子どもたちは、共にここで育ちます。

7人に1人が貧困家庭、高まる子ども食堂の必要性

この食堂の運営費は地元企業が出資していて、食材のほとんどは企業や個人から寄付されたもの。しかし最近、以前に比べて余裕がなくなっています。

(こども食堂Qchan・藤江由美子さん)

「みそ、しょうゆ…何でも値上がりはしてますよね。当然運営に響いてきているので、いたしかたないと思っているんですけど…なるべく長くこの活動を続けられるように私たちでできる節約は一層気をつけるようにしている」

子ども食堂にも押し寄せる、物価高騰の大波。例えば、どて煮に使う鶏肉や卵、サラダに入れるトマト…。1食分作るだけでも、コストは無視できないほど上がっています。

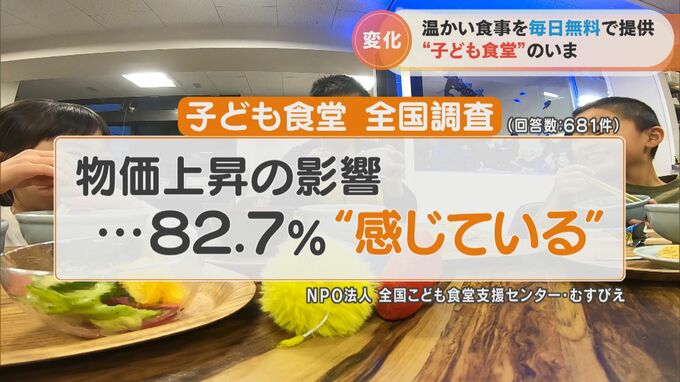

NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえが全国の子ども食堂を対象にしたアンケートでは82.7%が物価上昇の影響を感じていると回答。一方で子どもの7人に1人は貧困の状態にあり、食堂の必要性は以前にも増して高まっています。