東海地方に大きな被害を出した濃尾地震。10月で発生から134年となります。風化の懸念に直面する中、地域の防災力を高めようと子どもたちが動き始めています。

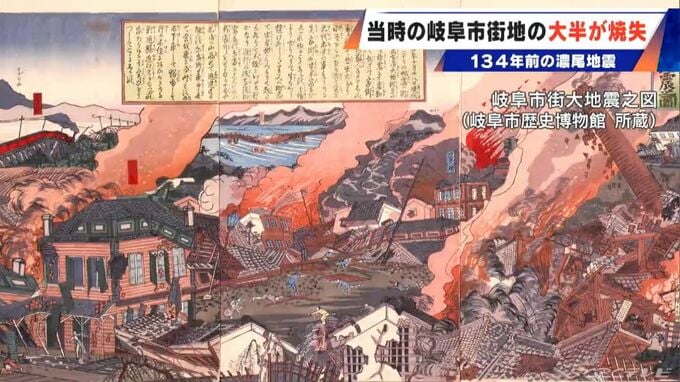

134年前の大地震を描いた版画。木造の建物はことごとく押しつぶされ、火の手も。

(版画記載の文言の趣旨)

「家が倒れ、身動きが取れなくなったところに火が燃え移って、焼け死ぬ人もいた」

この惨状が広がったのが、岐阜市でした。薄れゆく巨大地震の記憶と教訓とは。

岐阜市に壊滅的な被害をもたらしたのが、1891年10月28日に起きた濃尾地震でした。地震の規模はマグニチュード8.0。震源に近い岐阜県内を中心に、多くの木造家屋が倒壊し、7200人以上が死亡しました。

しかし、岐阜市で撮った写真には、建物の跡形も残っていません。

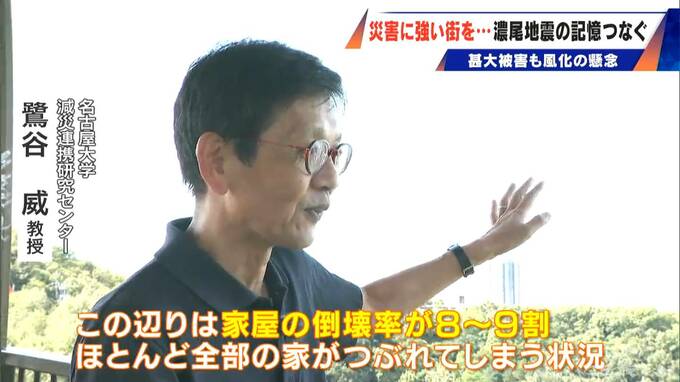

(名古屋大学 減災連携研究センター・鷺谷威教授)

「この辺りは家屋の倒壊率が8割~9割。ほとんど全部の家がつぶれてしまう状況。地震が起きたのが朝の6時半くらい。朝ごはんの用意で、かまどで火を起こしていた。その火が燃え移って火事になった」

多くの人が家にいる朝に発生した大地震で、耐震性の低い住宅がつぶれ、火災でさらに被害が広がる。30年前の阪神・淡路大震災にも重なる悲惨な光景が、当時の岐阜市で広がっていたのです。