戦後77年。戦争を知る世代は年々少なくなっていますが、今も戦争体験を伝え続ける語り部がいます。今回はシベリア抑留と満蒙開拓団を経験した男性2人に密着。被害者としての側面だけではない、戦争の記憶を語り継ぐ思いとは。

過酷な強制労働で約5万5000人の日本人捕虜が死亡 シベリア抑留の実態

愛知県豊橋市に住む鈴木英一さん(97歳)は、3年に渡り捕虜としてシベリアに抑留された経験を持っています。

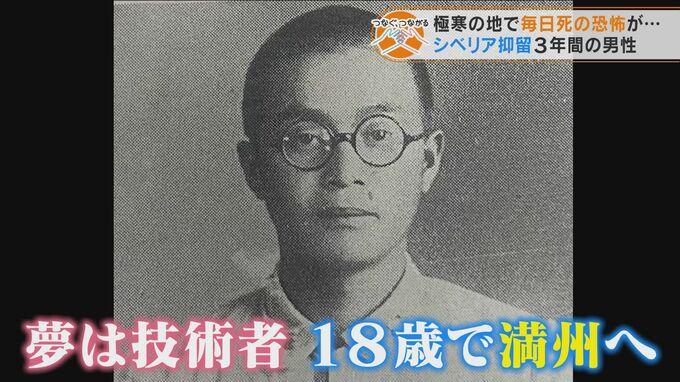

狭い日本を飛び出し、海の向こうの広い大陸で仕事がしたいと通信の技術者を夢見て1944年に18歳で満州に渡りました。満州が日本の侵略でできた場所であることに疑念を持つような世の中ではありませんでした。

戦況が悪化すると、民間人も区別なく戦闘員として動員する「根こそぎ動員」が始まり、鈴木さんも分隊長として最前線へ。ソ連軍と初めての戦闘となった、終戦前日の1945年8月14日を、今も鮮明に覚えています。

(シベリア抑留を経験・鈴木英一さん)

「この日に入った大学生が、俺の後をついて来たけど『あーっ』って言うから『どうした?』と言ったら、(銃で撃たれて)1mくらい飛び上がってパタッと倒れて(亡くなった)」

その後は大陸を逃げる日々が続き、2週間遅れで終戦を知りました。ソ連兵に「帰国のため」と促され、列車に乗せられて連れていかれた先がシベリアでした。

約57万5000人の日本人捕虜が収容所へ送り込まれ、過酷な強制労働などで5万5000人が死亡した「シベリア抑留」。鈴木さんは3年にわたる収容所生活を送りました。

過酷なシベリア抑留体験を小中学生に語り掛ける

収容所生活の中で、特に怖かったのが寒さによる凍傷と栄養のない食事、そして重労働だったと言います。来る日も来る日も木材を切り出しては積み上げるノルマを課され、食事も防寒着も満足にない中、死者が続出しました。

(シベリア抑留を経験・鈴木英一さん)

「食べながら箸をポトッと落として、(仲間が)亡くなってしまう。(自分が死ぬのは)次の番かなと思ってしまう」

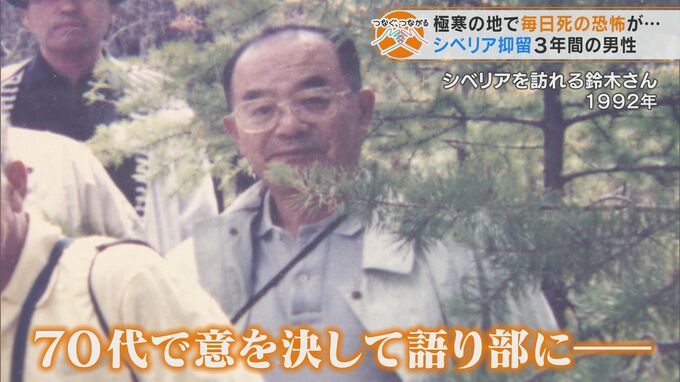

あまりにも過酷な経験だったため、帰国後は人に話せずにいましたが、年々シベリア抑留を経験した人が少なくなる中、この事実を伝えなればと70代になって語り部を始め、97歳の今も続けています。

ある日、語り部として地元の図書館で講演会に出席。初めて小中学生も対象にしました。過酷さが伝わるのか不安な気持ちもありましたが、鈴木さんは自分の言葉で精いっぱい語り掛けます。

(シベリア抑留を経験 鈴木英一さん)

「シラミの大群で病気になる人もいて、だいぶ日本の兵隊は死にました。戦友を焼きながら飯を食べた」

子どもたちから、夜寒かった時は防寒着を着ながら寝ていたか尋ねられると、鈴木さんは「藁も敷いて、防寒具を全てかぶって寝た。それでも寒く、仲間が隣で死んでいた。次は自分の番かなと思った」と過酷さを伝えました。

「声が出るうちは戦争の不条理を伝えたい」という思いを胸に、語り部を続けています。