“夜9時”までの使用制限ルールを教育委員会も推奨…その根拠は?

そこで、各家庭でのスマホに関するルールを聞いたところ…

(中1の母親)

「(フイルター)制限をかけている」

(中3と小2の母親)

「必ずリビングで触るように。部屋では絶対に触らせない」

中でも一番多かったのは…

(小5の父親)

「基本的には夜9時までにはやめなさいと」

(中3の母親)

「一応9時までというルールはあります」

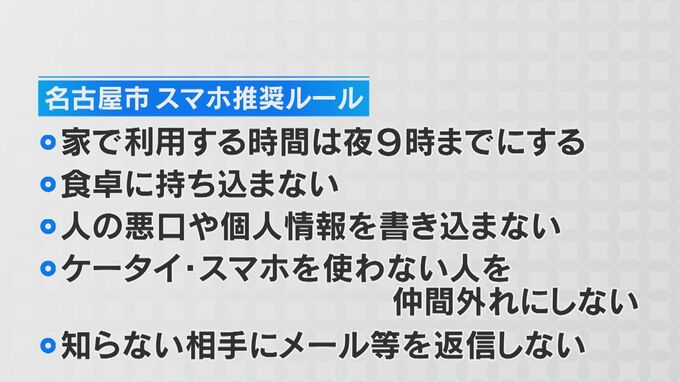

夜9時までの使用制限ルールを、名古屋市教育委員会も2014年から推奨しています…その根拠は?

(名古屋市教育委員会事務局生涯学習課 櫻井景子課長)

「健康的な生活時間を確保するという点で『家で利用する時間は夜9時までにする』という設定をさせていただいています」

名古屋市では、その他「食卓にスマホを持ち込まない」、「人の悪口や個人情報を書き込まない」、「ケータイ・スマホを使わない人を仲間はずれにしない」、「知らない相手にメール等を返信しない」という“5つのルール”を推奨しています。

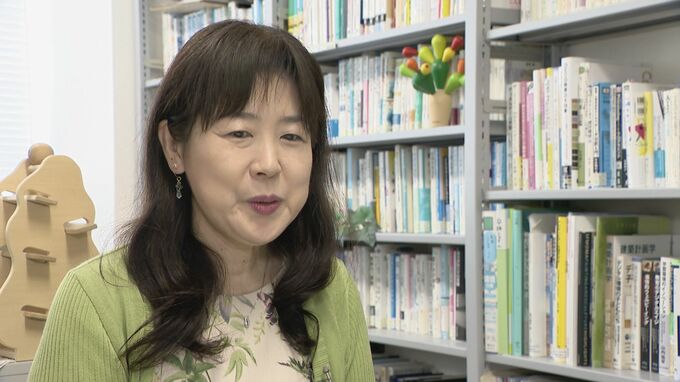

スマホのルール作りに「子どもが参加すること」が大事

子どものデジタル教育が専門の愛知淑徳大の佐藤朝美(さとう ともみ)教授は、「小学生のころからスマホに触れることは悪くない。大事なことは節度ある使い方で、ルール作りに子どもが参加することも大事」だと強調します。

(愛知淑徳大学人間情報学部 佐藤朝美教授)

「ルールっていうのは与えられるだけではなく、自分で考えて作っていった方が、子どもも“何で守っているのか”意識できると思うんですね。設定したルールを守れたら保護者が褒めてあげる。褒めてもらうことで、またルールをしっかり守っていこうという気持ちが育っていくと思う」

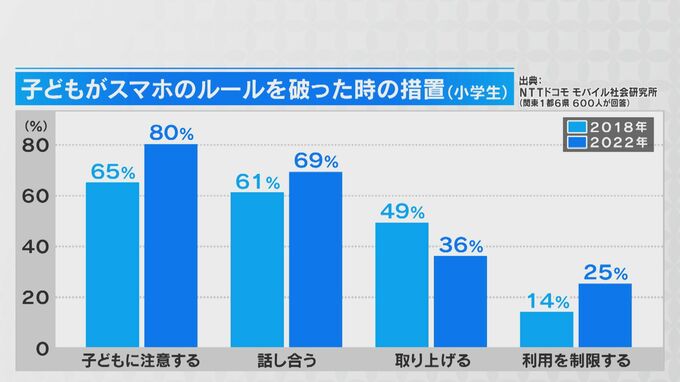

NTTドコモの調査では、ルールを破った時の措置として、2018年と2022年を比較すると、スマホを「取り上げる」という家庭が減って、「注意する」「話し合う」「利用を制限する」家庭が増えているようです。