能登半島地震の被災地では、発災から2か月以上がたった今も断水が続いています。南海トラフが起きた際、人口230万人を抱える名古屋は大丈夫なのか。名古屋市の水対策、その最前線を取材しました。

生きるのに欠かせない「水」。能登の震災は、上下水道に頼っている生活がたやすく危機的状況に陥ることを物語っています。

(名古屋市民)

「水(が心配)ですよね。このエリアでも(断水が)起きたら大変」

「子どももいるので、他人事ではない。名古屋市はちゃんと(対策)してくれているか心配になった」

名古屋市守山区。ここでは、ある重要な工事が行われています。

(名古屋市上下水道局・柴田泰臣さん)

「川から浄水場へ向かう、導水管の耐震化の工事を行っている。外側にある管が古い管。その中に新しい管を敷設する」

木曽川の水を名古屋まで運ぶ「導水管」。その取り換え作業です。

約100年前に敷設された古い管の中に、大きな地震にも耐えられる最新の管を入れて交換していきます。

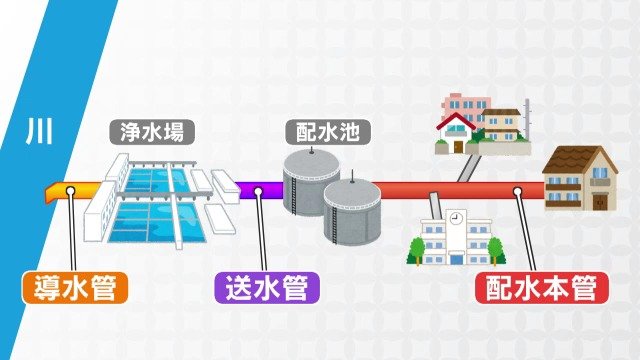

能登の被災地では、川の水を浄水場まで引く「導水管」、浄水場と水をためておく配水池をつなぐ「送水管」、そこから各家庭に水を運ぶ「配水本管」、こうした重要な水道管が多く破損したことで復旧に時間がかかっているのです。