学校でのいじめをどう防いでいくかを話し合う、有識者らによる『新潟県いじめ防止対策等に関する委員会』の総会が15日午前に開かれ、いじめ被害者遺族との意見交換も行われました。

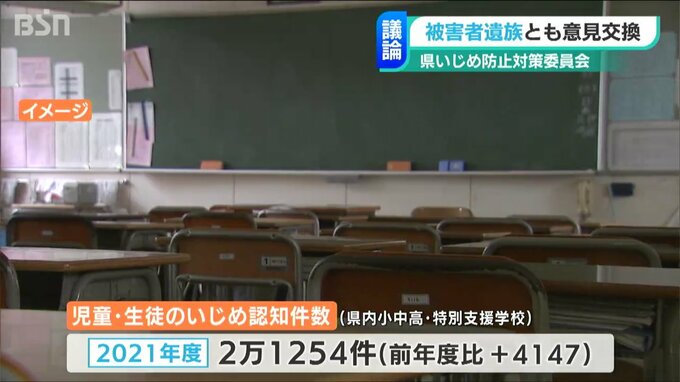

2021年度、新潟県内の小中学校・高校・特別支援学校でのいじめ認知件数は2万1254件(児童生徒1000人あたり97.4件)と、全国平均のおよそ2倍の数字となっています。

この現状を捉えたうえで、いじめを減らすための対策などが話し合われました。

【上越教育大学大学院 学校教育研究科 高橋知己教授】「いじめ認知件数が増えたことは、教員側が敏感に反応することの現れと解釈してもよろしいかと思う」

【新潟青陵大学大学院 臨床心理学研究科 伊藤真理子教授】「いじめの質、どの程度のいじめが認知されているのか、そして、認知されにくいのか、SNSとかも考えて…」

会には、いじめが原因で新潟市内の高校に通う当時15歳の息子を2016年に亡くした佐々木正さんも出席。

いじめによって生徒・児童の生命や心身に重大な被害の生ずる『いじめ重大事態』が起きた際の調査活動について議論が交わされました。

【佐々木正さん】「人間同士なので、いじめはどうしても起こります。いじめに対して大人が、ちゃんとした認知や考え方を持ち、そこに対応しないといけない。そこからだと思います」

県いじめ防止対策等に関する委員会の梅野正信会長は会議後に『いじめ重大事態』の調査活動について「遺族と人間関係を築き、公正で中立で、徹底して事実を明らかにすることに徹する委員会でありたい」と話しました。