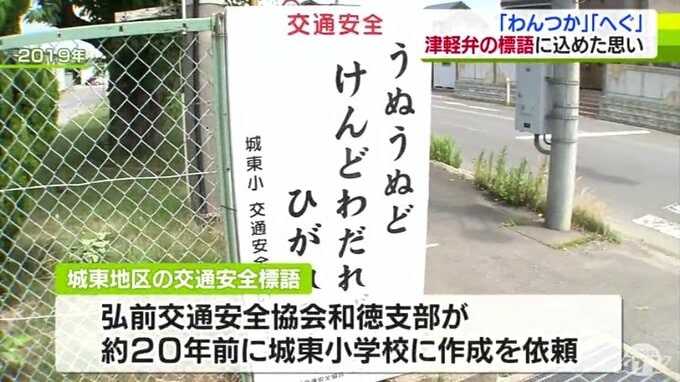

交通安全を広く訴える必要がある標語にどうして地元の人でなければわからない津軽弁が使われているのかー。

狙いはその「理解しづらさ」にありました。

※弘前市立城東小学校 坂本幸人 生徒指導主任「インパクトが全然違う。見て通るだけじゃなくて、立ち止まって「どんな意味なんだろう」とじっくり見ていく様子があって、津軽弁の標語は地域でも評判がいい」

この取り組みは20年ほど前に地元の交通安全協会が城東小学校に標語の作成を依頼したことに始まります。ある児童が津軽弁で標語を書いたところ、斬新さと親近感から反響も大きくなり、子どもたちがこぞって津軽弁を使うようになり、今では学校の伝統となりました。

また標語を作る過程でも学びがあるようです。

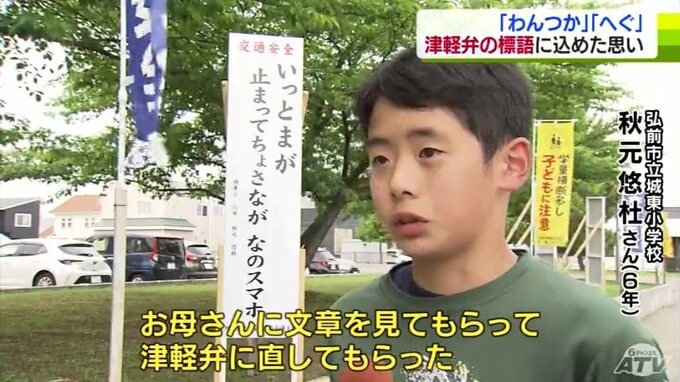

※弘前市立城東小学校6年 秋元悠杜さん「(津軽弁は)あまりしゃべらないです」「お母さんに文章を見てもらって、津軽弁に直してもらった」

子どもたちにとっては地元の方言に触れる機会にもなっています。こうした試行錯誤を経て新たにお目見えした新作標語。考案した児童に実演を交えて、解説してもらいました。

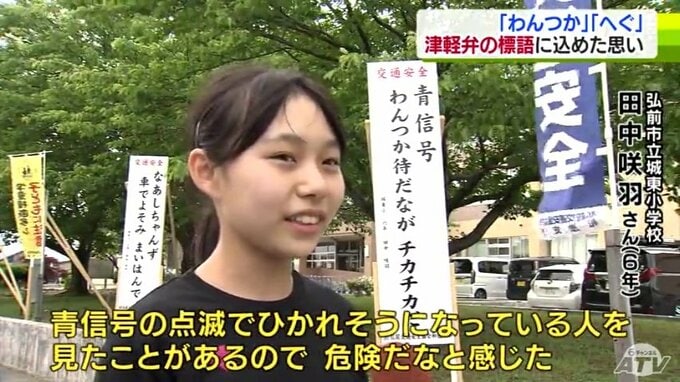

※弘前市立城東小学校6年 田中咲羽さん「青信号の点滅で轢かれそうになっている人を見たことがあるので危険だなと感じた」

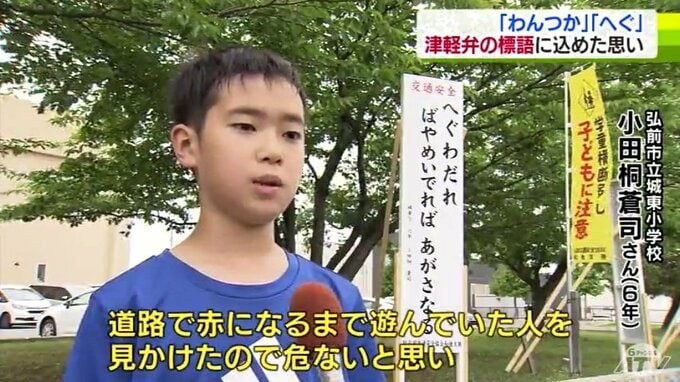

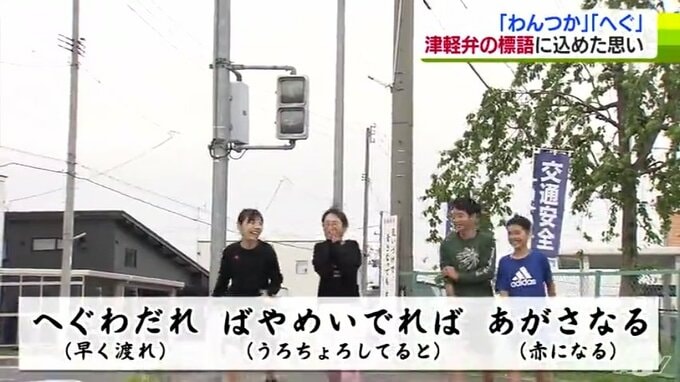

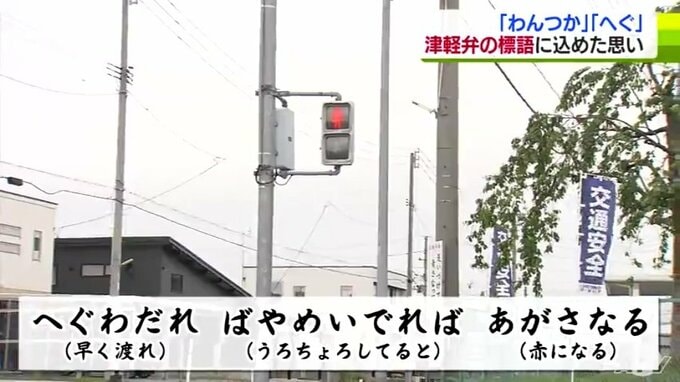

「へぐわだれ、ばやめいでれば、あがさなる」

※弘前市立城東小学校6年 小田桐蒼司さん「道路で赤になるまで遊んでいた人を見かけたので危ないと思い、こういうスローガンにしました」