イカやイワシなど全国有数の水揚げ量を誇る八戸港で、近年大幅に漁獲量が減少しています。このなかでも「八戸前沖さば」としてブランド展開する主力の一つ、サバは最盛期の200分の1にまで落ち込んでいます。その背景、影響を取材しました。

足の踏み場もないほどの魚を水揚げする漁船。かつて撮影された映像からも港が活気に満ち溢れていることが伝わってきます。戦後、全国有数の漁業基地として成長を続けてきた八戸港の水揚げが近年、大きく落ち込んでいます。

足の踏み場もないほどの魚を水揚げする漁船。かつて撮影された映像からも港が活気に満ち溢れていることが伝わってきます。戦後、全国有数の漁業基地として成長を続けてきた八戸港の水揚げが近年、大きく落ち込んでいます。

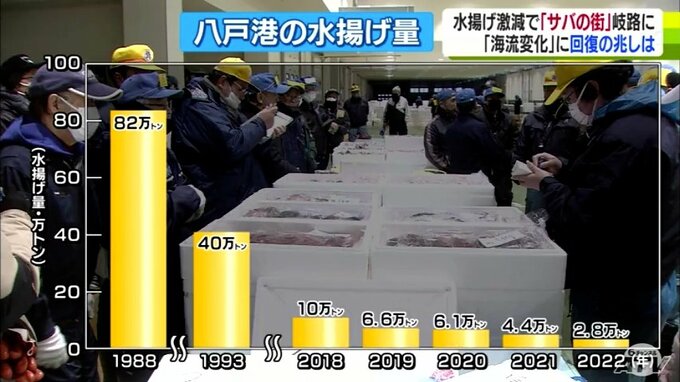

35年前の1988年、イカやイワシなどを中心に約82万トンの水揚げを誇っていましたが、これをピークに5年後の1993年には半分以下の40万トン。そこから30年でさらに激減、去年2022年は2万8000トンにまで落ち込みました。

八戸港の水揚げのうち、イカ、イワシ、サバだけで全体の8割を占めていますが落ち込みはサバも例外ではありません。2022年の水揚げは約2000トン。最盛期1978年の45万6000トンに比べると200分の1の量です。

※魚市場担当者

「サバは取れても小さいのしかない。水揚げが減り、さらにサイズも小さい」

八戸港のサバに影響を及ぼしている要因のひとつに「海流の変化」があると専門家は指摘します。

※国立研究開発法人水産資源研究所 由上龍嗣(ゆかみ・りゅうじ)さん

「津軽暖流水と呼ばれる暖かい海流が津軽海峡から東に抜けてくる暖かい水が最近強くて、こういった暖かい水をマサバは避けるので…なかなか八戸沖に魚が近寄らないので八戸での水揚量が減っていると考えています」