2024年、岡田最初のコラムです。遅ればせながら、今年もどうぞよろしくお願いします。また、このたび能登地方を震源とする大規模地震により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。1日でも早く平穏な生活に戻られますことを心よりお祈り申し上げます。

空気に注目 地球の大気の歴史

皆さん、お正月はいかがお過ごしでしたか?私はいつもこの時期、生まれ変わったように清々しい気持ちになります。初詣の神社へ向かう道中、ピンと張り詰めた、冷た~く透き通った空気を大きく吸ってみると、空気の美味しいこと。呼吸をするだけで、地球に生まれた幸せを感じられるのは、この時期ならではのことかと思います。

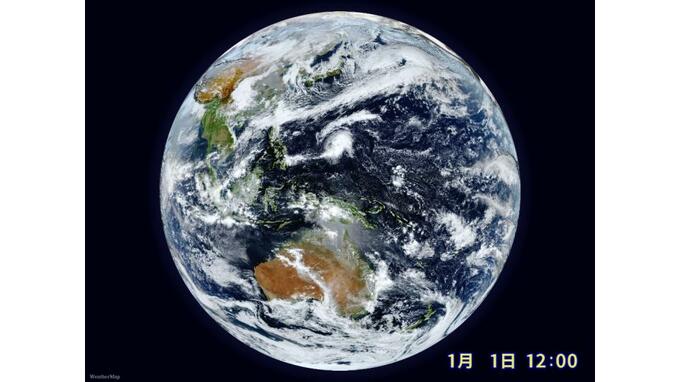

今回は、この空気に注目してみます。地球の大気の歴史を知れば、いつだって呼吸できるのがありがたく感じられるかもしれません。

45億年前、地球誕生直後の大気は高温の水蒸気が主成分で、残りは二酸化炭素や窒素などだったと考えられています。変化が起きたのは数億年後。地球の表面が冷えたことで、水蒸気が雨となって地表に降り注ぎ、海ができました。すると、大気の主成分は二酸化炭素と窒素になります。さらにその後、二酸化炭素は海に溶け込み、その一部がカルシウムイオンと結合して石灰岩(炭酸カルシウム)として海底に堆積していきます。これで大気中の二酸化炭素は減少し、主成分は窒素になりました。現在の大気である、窒素:約78%、酸素:約21%の構成に近づいてきましたね。では酸素はどこからきたのでしょう?これには海の中で生まれた、藻が関係しています。27億年前、ラン藻(シアノバクテリア)が海中に誕生し、二酸化炭素を取り込んで光合成をすることで、酸素を作り出すようになったのです。これにより大気中の二酸化炭素はさらに減少し、酸素が増えはじめました。酸素はオゾン層を作り、紫外線が直接当たるのを防ぐ役割まで果たします。すると生物が進化して陸上に進出し、様々な植物による光合成がより活発に行われることになります。こうした過程で酸素はさらに増え、地球の大気は数10億年かけて、およそ4億年前にようやく窒素と酸素を主成分とする現在の組成になったのです。

さあ、どうでしょう。雄大な時の流れを経てできた現在の空気を、今改めて深く吸ってみてください。ありがたいな~と思いませんか?まだそこまで共感できない?ではもう少し話を続けましょうか。