能登半島地震の被災地では断水が長期化し、被災者の生活に深刻な影響を及ぼしていますが、三重県名張市では自治会が井戸を活用して災害への備えをしています。

石川県の能登地方では、約4万戸で断水が続いています。

市内の7割近くにあたる約1万5000世帯で断水が続く七尾市では。

(名古屋市上下水道局・堀口茂さん)

「何とか水を出せるようにと進めている。まだまだ時間がかかるが、調査しながら1日でも早く届けられるように」

七尾市での完全復旧は、4月以降になる見通しです。

こうした大規模災害時に、いかに生活用水を確保するのか?

三重県名張市の蔵持地区では、その対策として避難所に指定されている市民センターの敷地内に、ある設備が。

(蔵持地区まちづくり委員会・高山正之さん)

「もし停電したとしても手動式。(Q.これは何の水?)井戸水」

2014年に完成した防災井戸は、毎分約230リットルと豊富な水量を誇ります。

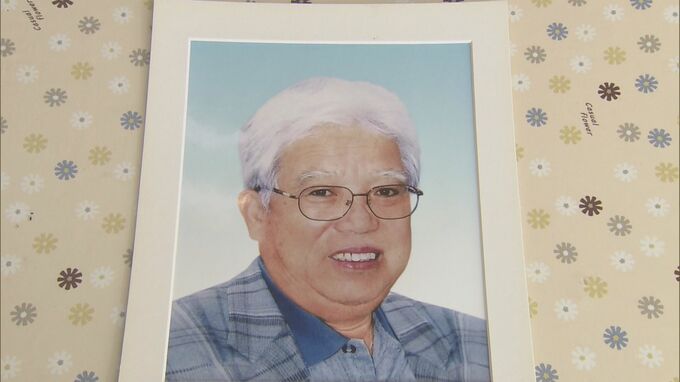

この井戸を作ろうと呼び掛けたのが、10年前に亡くなった当時の自治会長、吉岡晋一さんでした。

(吉岡さんの妻)

「水が一番生活の資源。だから井戸を掘らなきゃいけないと。それも、なかなか(水が)出ない。もう一回掘ったら出る、出るまで掘れ!って」

1959年、夫の吉岡さんは子どもの頃に伊勢湾台風を経験。地域防災の大切さを、よく口にしていたといいます。