共同生活が難しく、自宅で我慢する人々も…2次避難所の新設が急務

小川彩佳キャスター:

取材した藤森さんに伝えてもらいます。

藤森祥平キャスター:

取材させていただいた孤立した地区は、震災が発生した初日から、何とか皆さんやりくりして過ごしています。自宅にあった食べ物とか飲み物とかを、かき集めて持ち寄った。今も食事は1日わずか2回です。

持ち寄った灯油は発電機用に使い、わずかな明かりとストーブで数日間、耐え忍んでいるということです。

それから薬など、どうしても必要なものは、土砂崩れの寸断箇所を自分たちで越えて、市の中心部へ寒さの中1時間以上かけて歩いて取りに行った。

車の使えない状況の中でも、少しずつ物資を整えて集めていったということですが、他の地域からの被災情報は届いていませんので、怖い思いをしながら皆さん協力し合って、避難の生活を送っているということです。

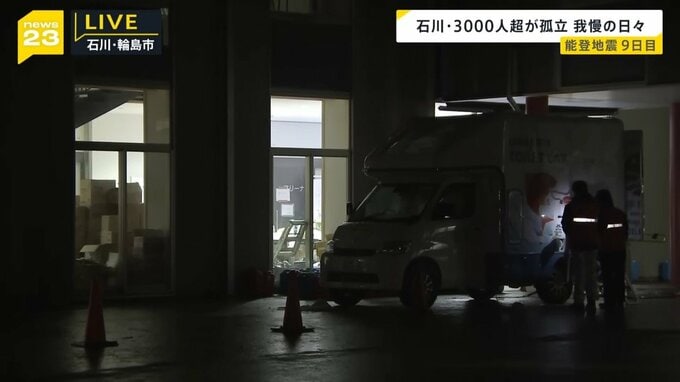

そんな中、ようやく(地震から)9日目になって、自衛隊による空からの物資が届きました。これによってかなり安心した声が広がったそうですが、その先にもまだ孤立している地区がいくつもあり、その地区ともらった物資を分け与えているということですから、十分な備蓄という状態にはまだまだ程遠い現実があります。

小川キャスター:

それぞれ状況も、そしてニーズも異なってくると思います。

藤森さんはさまざまな避難所を取材したということですけれども、1週間以上が経過して、今の避難所の課題というのは、これもまちまちだとは思うのですが、どういったところにあると感じていますか。

藤森キャスター:

さまざまな中でも、やはり生活用水の確保の重要性を皆さんおっしゃっています。ろくにまだトイレが使えない状況が広がっていて、川の水を自分たちで何度も何度も汲みに行ったりですとか、雪解けの水を使って自分の髪の毛を少し洗うなどしているということです。

どこの避難所も衛生面、感染症の心配をしている状況で、マスクや消毒用のアルコールも十分足りません。

また、情報収集があまりできないところというのは、噂レベルで不安を煽るような情報にすごく敏感になってしまうということで、これがまた不安をかきたてるという悪循環を生んでいるようです。

さらにもう一つお伝えしたいのは、共同生活をすることが難しい人たちに対するケアの問題です。たとえば障害のある方ですとか、持病があったり、細やかな医療ケアが必要な方々が多くいらっしゃいます。この避難所で共同で生活する人が難しいという状況です。

そういった人たちは、もう自宅で我慢して生活を続けるしかない。自分たちでまた物資を調達しに行かなくてはいけないということです。

急激な環境の変化についていけない人もたくさんいますので、今回お話を聞いた方々も安心して過ごせる福祉避難所の開設が、一刻も早く進んでほしいと願う声が集まりました。

輪島市内ではもう、すでに満員状態の避難所もあります。いわゆる災害関連死など、命の危険につながるような、そういったものを解消するために2次避難所などを新たに設けることは、非常に重要な視点で取り組まなければいけないと思います。

ただ、1人1人皆さんのさまざまな声を聞かないと、作ったからみんながすぐに移動できる、どこか遠くの地域に移動できる、そんな簡単な話ではありません。

課題は山ほどある中で、そういった皆さんの声を聞きながら、先のことが見えないという声も大事にしながら、まずは人命救助、そして復旧活動を少しでも加速するよう願うばかりです。