◆自分の人生とは何だったのか

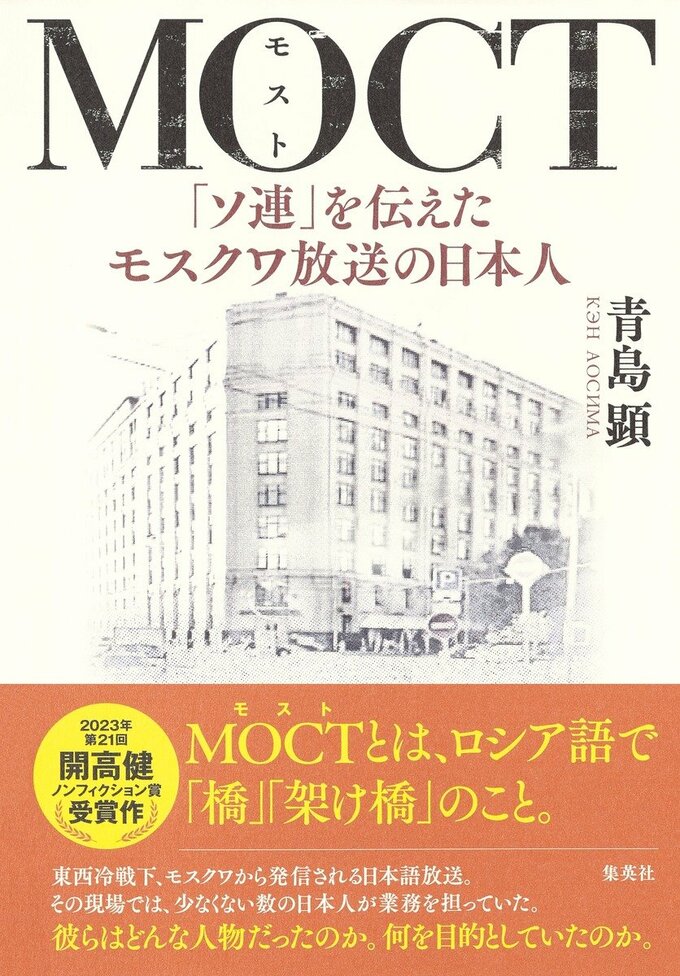

本の題名「MOCT」(モスト)とは、ロシア語で「架け橋」という意味です。

この本を読む中で考えたのは、たまたま出会った人の一言だったり、生まれ育った時代の背景だったり、その時に若い自分がどう反応したかによって、人生が変わる。この本に出てくる人たちは、ソビエトに渡りました。戦前には戦争が背景の場合もあれば、戦後には好奇心と冒険心にあふれていた青年が旅立っていった場合もあります。

放送は終わり、そしてウクライナで戦争が始まりました。自分たちのやってきたことは一体何だったんだろうか。登場人物は深く振り返っていきます。青島さんは「強権的と言われる国であっても、そこに生きる人たち一人一人の良心は生きている」(241ページ)と、描いています。

西野さんの話は続いた。

「事情があって国内にとどまっている人もいるはずだ。そういう人たちは表面上戦争を支持しているふりをしたり、沈黙したりしているかもしれない。でも、そのうち動きが出てくるかもしれない。それを期待している。期待したいよね」(244ページ)

西側の体制を脅威だと感じて対抗するあまりに頑なな姿勢を取り、日本で「悪の帝国」だの「おそロシア」だのと言われてきたソ連、そして今のロシア。そこに住む人たちは今の状況を本当はよいとは思っていないはずだ。そのときが来たら、行動する人は必ずいる。でも今やったら簡単に潰されてしまう。じっと時を待っているのだ。そんな人たちの存在を信じてほしい。待っていてほしい。日向寺さんはそんなことを言いたかったのだと私は受け止めている。(250ページ)

人が生きるということ――。

その過程で突然何か自分の中で何かが反応して、変化を起こし、そして行動に起こすということ。振り返ってみると、どこか切なくて。でもそれは多くの人生、人々の人生私達も含めてそうなんじゃないかなと思います。

あの時は一生懸命だった。でもその結果がどうだったかはまた別の問題だ、ということはあると思うんですね。『MOCT(モスト) 「ソ連」を伝えたモスクワ放送の日本人』(集英社、税込1980円)は、そういった感慨を抱かせる本でした。

◆神戸金史(かんべ・かねぶみ)

1967年生まれ。毎日新聞に入社直後、雲仙噴火災害に遭遇。福岡、東京の社会部で勤務した後、2005年にRKBに転職。報道部長、ドキュメンタリーエグゼクティブプロデューサーなどを経て現職。近著に、ラジオ『SCRATCH差別と平成』やテレビ『イントレランスの時代』の制作過程を詳述した『ドキュメンタリーの現在九州で足もとを掘る』(共著、石風社)がある。ドキュメンタリーの最新作は、80分の長編『リリアンの揺りかご』(2023年12月放送)。

◆モスクワ放送日本語放送の歴史

1942年4月14日、日本語放送開始。初代アナウンサーは「ムヘンシャン」と名乗った緒方重臣さん。翻訳は野坂龍さんが担当した。当初の放送は1日30分の短波放送。日本での聴取は制限されていたとされる。

1946年 12月3日、ハバロフスクからの日本語放送が開始。

1947年 ハバロフスクから、シベリア抑留者の消息を一人ずつ紹介する「おたより放送」を開始。

1948年 ソ連に亡命していた岡田嘉子さんが、モスクワで入局。

1956年 日ソ国交回復。

1967年 レービンさんが日本課長に就任。2009年まで40年以上務める。

1972年 11月13日、岡田嘉子さんが夫である滝口さんの遺骨を抱いて、3年ぶりに一時帰国。

1973年 西野肇さん入局(~88年)。

1979年 ソ連がアフガニスタン侵攻。

1980年 モスクワ五輪。日本はボイコット。

1983年 9月1日、大韓航空機撃墜事件。

1987年 日向寺康雄さん入局。

1991年 川村かおりさんが日向寺さんの番組に出演。1月13日、リトアニアで「血の日曜日事件」。4月、ゴルバチョフ大統領初来日。8月19日、国家非常事態委員会がクーデターを起こす。山口英樹アナウンサーが同委員会の声明を放送。クーデターは鎮圧される。12月、ソ連崩壊。

1992年 日向寺アナウンサー、新年の放送で「ロシアをとことん伝えていきたい」と語る。2月10日、岡田嘉子さん死去(86歳)。

1993年 モスクワ放送が「ロシアの声」に改称。

2009年 日本課長のレービンさんが退局。

2014年 「ロシアの声」が「ラジオ・スプートニク」と改称。インターネット放送に。

2017年 5月、人間の声による放送が終了。

2022年 2月24日、ロシアがウクライナに侵攻。