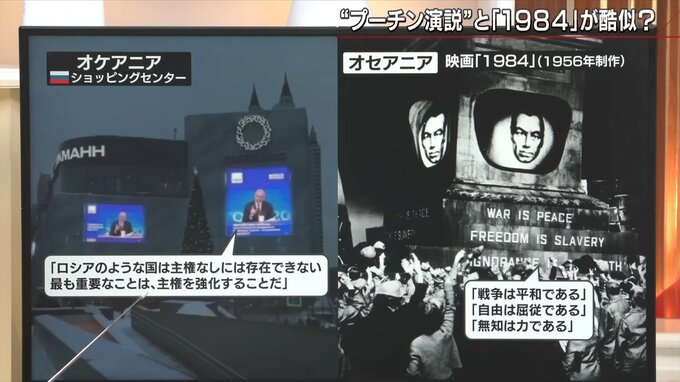

モスクワの中心部。プーチン氏の姿が大きくショッピングセンター「オケアニア(オセアニア)」の壁面に映し出された。彼がここで主張したのは「最も重要なのは主権」どの口が言っているのか…ただ恐ろしいのはこの光景はどこかで見たもの。イギリスの作家ジョージ・オーウェルが1949年に書いた近未来小説「1984」にある光景だ。この小説は全体主義が行きつくところはここまで来るというディストピア小説。この中で民衆が教育されるのは「戦争は平和である。自由は屈従である。無知は力である」という普通では考えられない思想。物語では、最後は自由を信じていた主人公が全体主義に染まっていくというものだ。

この小説を映画化したものの1シーンを見ると今回プーチン氏の姿を映し出したものとそっくりなのである。しかも専制君主が映し出されたのも「オセアニア」という建物…現実は小説のように専制主義・全体主義の勝利ということになってしまうのだろうか。

2022年2月24日に特別軍事作戦という呼び名で始まったプーチン氏のウクライナ侵略。今ではロシアもそれを“戦争”といってはばからない。ウクライナの反転攻勢も膠着状態の中、両国首脳の発言は対照的なものになってきた。

プーチン大統領

「ただで貰うものはいつか無くなる。支援は少しずつ尽きてきているようだ」

「我が国の軍隊が主導権を握っていると自信を持って言える」

ゼレンスキー大統領

「本当に支援が必要だ…米国のウクライナ政策に新大統領の影響力が及ぶという事実を冷静に受け止めねばならない」

「軍が45万から50万人の追加動員を要請してきた。これは大きな数字だ…」

両首脳の発言を裏付ける現場の声を聞いた。

「ロシアでは“死なせてもいい兵士”の部隊を作っている」

バフムトの激戦で知られる東部ドネツク州。バフムト以外にも激戦が繰り広げられている町はいくつもある。そのひとつマリインカをロシア側は掌握したと発信し、ウクライナ側はまだ戦闘中と反論する。そして、バフムトとマリインカの間に位置するアウディイウカでは目を疑う戦闘が続いていた。遮るものがない平原をロシア兵が突進してくる。それを塹壕からウクライナ兵が銃を掃射してなぎ倒す。だが、ロシア兵は倒しても倒しても次から次に突進してくる。ウクライナ国営メディアによれば1.5~2キロ前進するために2万人の死傷者を出したとも伝えられる。かつてウクライナ軍の参謀本部報道官を務めた軍事評論家に聞いた。

軍事評論家 ウラジスラフ・セレズニョフ氏

「この地球上に地獄が存在するとしたらアウディイウカ方面とバフムト南部だ。敵はこの2か所に集中し絶えず肉弾攻撃を仕掛けている。(中略)ロシア軍は兵器と兵士の犠牲を顧みないで数で勝負している。兵力では1対5。1人のウクライナ兵当たり5人のロシア兵がいる。(中略)砲弾の数ではウクライナ1発に対しロシア軍5~7発。今年の8月から10月までの(西側からウクライナへの)軍事支援量は、去年に比べ9割減った。(中略)弾薬不足が続けばアウディイウカは悲劇的な展開を目にすることに…」

ロシアの肉弾攻撃についてはRUSI=英国王立防衛安全保障研究所の秋元千明氏のもとにも報告が届いているという。

英国王立防衛安全保障研究所 秋元千明 日本特別代表

「1時間に15人から20人の軍隊規模で突撃してくるらしい。それが24時間続く。それで(突撃をやめて)前線を離れようとする兵士がいると、後ろで監視しているロシア兵に撃ち殺される。これは映像でも確認されている。だから前に進んでウクライナ軍に倒されるか、後ろに下がって仲間に撃たれるか…、そういう選択の中でロシアの兵士たちは戦っている。NATOの記録では最高8人のウクライナ兵で500人のロシア兵を倒したとある…」

ロシアは何故このような兵士の命を顧みない作戦に出られるのか。小泉悠氏は言う。

東京大学先端科学研究センター 小泉悠 准教授

「ひとつには囚人兵を動員していること。民間軍事会社ワグネルはまさにこの方法でバフムトを落としたわけですが、(ワグネルが解散しても)国防省も『ストームZ』っていう囚人部隊作っていて、もの凄く嫌な言い方ですが、“死なせてもいい兵士”の部隊を作っている。(中略)1日1000人くらい兵士が死んでいるというんですけど、(ロシア側の発表によると)1日平均1500人志願兵がいる。下手すると損害もすさまじいが、それを上回るペースで補充ができちゃう…。おそらく非人道的な方法か詐欺的方法で集めてる志願兵でしょうけど…」