2023年は『悪質ホスト問題』が大きく注目された。そもそもなぜ女性たちはそんな危険なところに行くのだろうと感じた人もいたかもしれない。その背景に「発達障害」の影響を受けているケースもあるのではないかと指摘する精神科医がいる。取材すると、女性ならではの発達障害による困難がみえてきた。

女性ホルモンや親のフォローが影響?気づくのが難しい「女性の発達障害」

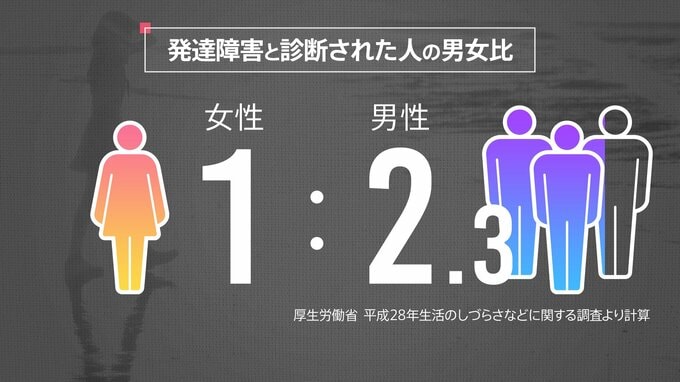

厚労省の調査(※1)によると、発達障害と診断された人の数を男女別でみると、男性の割合が68.8%、女性の割合が29.9%という結果で、男女比にすると、1:2.3人と性別によって大きく違いが出ている。

一見すると、発達障害は男性に多いとよめるが、実は女性も診断数以上に存在していると考えられている。

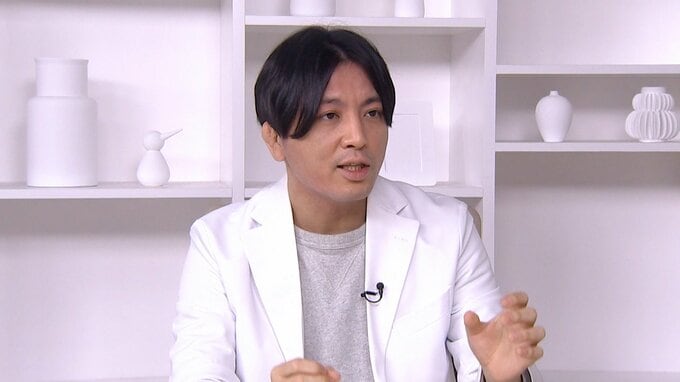

早稲田メンタルクリニック院長で精神科医の益田裕介さんは、女性の診断数が少ない理由には、女性の発達障害の特性は目立ちにくく、医師も、親も、周囲も、気づくのが困難という背景があるという。そして、そのことによる女性への影響は大きいと解説する。

ーーなぜ女性は発達障害だと気づかれにくいのでしょうか?

益田裕介 早稲田メンタルクリニック院長

「男性は、男性ホルモンの影響を受けるので、より攻撃的になったり、多動が激しくなるので、特性が目立ちやすいことがあります。一方で、女性の場合は女性ホルモンの影響を受けるので、大人しくなっていくことがあります。

女性の発達障害の特性の一つに、忘れものや遅刻が多いといった傾向があるのですが、他の要因が関係して起きていることもあります。また、これらの行動を親が自分の責任だと思ってしまい、手助けをしてしまうんですね。そのために見つかりにくいということもあります」

ーー子どものためにフォローすることは親としては当然な気もしますが…。

「ほどよく、挫折とか、失敗を体験させることも大事だったりします。大学生まで、社会人になるまでと、親がフォローできても、その後は自分で何とかなるだろうとなってしまう。結果、親が助けて何とか成長して、あとは自己責任になってしまうんです」

ーーそうなると、どうなるんでしょうか?

「大人になってから発達障害が診断される場合というのは、大人の社会に適応できないからわかるということがあるんですね。みなさん、本当に困っています」