辺野古代執行訴訟、12月20日に言い渡された判決を読み解きます。

裁判所は、県が工事を承認しない理由を実質的には審理せず、代執行以外に方法はないと判断しました。

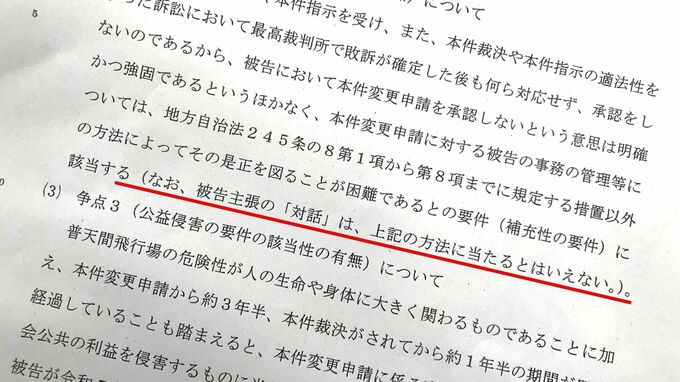

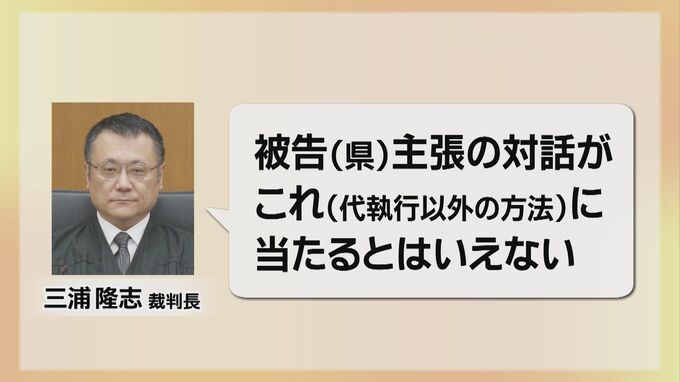

「被告(県)主張の対話がこれ(代執行以外の方法)に当たるとはいえない」

これは判決文を抜粋したもので、国と県の話し合いは代執行を回避できないと断言しています。

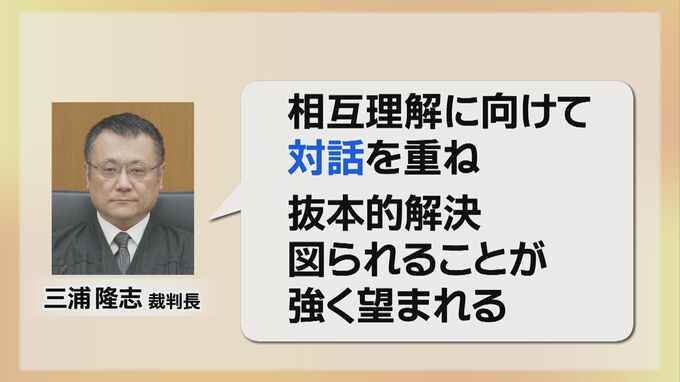

しかし、判決文の最後には対話を求める一文があります。

「県民の心情に寄り添った政策実現を求め、相互理解に向けて対話を重ねることを通じて抜本的解決の図られることが強く望まれている」と結ばれています。

判決では「対話」は解決策にあたらないとして代執行を認めながら、最後には正反対の趣旨で判決を結んだのは、正反対のことを言っているように感じますし、話し合いによる解決を勧めているともとれます。

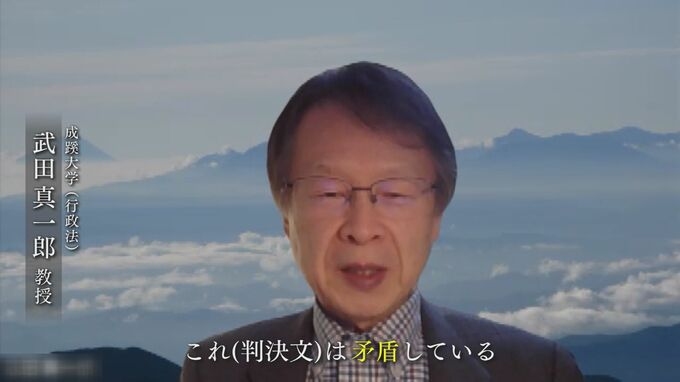

行政法の専門家も疑問を呈し次のような見解を示しています。

成蹊大学(行政法)武田真一郎教授

「地方自治法は国と地方公共団体が協議するということも、国による関与の1つの方法として挙げているので、協議や話し合いが解決の手段ではないとは必ずしも言えないと私は思う」

「(主文と結び)これは矛盾しているんですよね。流石に基地建設を裁判所は止めることはしないが、国のやり方はあまりにも強引だ。納得しないと裁判官も恐らく感じているんでしょうね」

武田教授は、国と地方は対等だとうたった地方自治法が「大臣の裁決に拘束されるザル法になってしまった」と述べ、形骸化を懸念しています。

今後、軍事基地や放射性廃棄物の処分場などの国策に地方自治体が反対しても、大臣が地方の決定を塗りつぶせば、どんな国策も強行できる恐れがある、影響は全国に及ぶと懸念しています。これでは、地方自治は幻となってしまいます。

こうした手法を認めた今回の判決は、日本の民主主義の在り方を問うものだったと言えるのではないでしょうか。