死刑廃止の欧州は被害者遺族に対する手厚い支援が大前提

山本恵里伽キャスター:

死刑制度を廃止すべきかしないべきか。被害者側に立つと、あった方がいいかもしれないと思う反面、生きて償った方がいいんじゃないかという意見もわかる。本当に難しい議論だなと感じましたね。

西村匡史記者:

死刑を廃止するということは、被害者の遺族が加害者に対して処罰意識を求める、これは当然のことなんですが、それを放棄するということに繋がります。なので、そういう場合は遺族が置き去りにされると思うことが結構多いんですね。

だからこそ、ヨーロッパ、特に北欧なんかは進んでいますが、被害者の遺族に対する支援がものすごいわけです。なぜかというと、国家として、死刑制度を放棄したからこそ、国として、被害者の支援は全面的にバックアップするっていうのは大前提にあるんですね。

山本キャスター:

その反面、日本はどうでしょうか。

西村記者:

日本もオウム真理教の事件以降、被害者の支援は少しずつ進んでいるのですが、やはりヨーロッパの進んでいる国と比べると、まだまだ。金銭面や精神的なサポートも含めて、国としてもっと被害者支援を充実させるべきだと私は感じています。

喜入友浩キャスター:

私が最近この話で気にかかっているのは、無差別事件などで「死刑になるために人を殺した」といった犯行動機が語られることもあって、死刑が前提になっているので、この議論を難しくしてるなという。

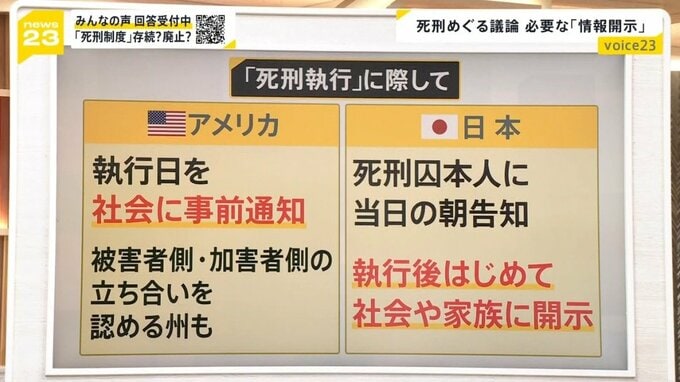

日本とアメリカにある情報開示の差

山本キャスター:

私たち、ニュースを伝える側もそれをよく耳にするし口にすることもありますよね。考えないといけないと思いますが、一方で、先進国で死刑を執行している日本とアメリカの一部の州では、情報開示に差があるんですよね。

西村記者:

日本の場合には、死刑囚に対して死刑執行する当日の朝に告げます。死刑執行後に、その家族や社会に対して情報開示になるわけですが、一方、アメリカは数か月前、事前に死刑執行日まで伝えます。そして時には、州によっては被害者の遺族や加害者の家族も立ち会うことがあります。それは国家として死刑制度を維持する代わりに情報は開示するんだという国の責任があります。それだけ死刑制度を維持するということは重いことなのです。

山本キャスター:

被害者側も加害者側も立ち会うことができる州があるんですね。こうした情報開示の差というのも理由としてあるかもしれませんが、私たち自身、「死刑」について考える機会がないと思うんですよ。

西村記者:

多くの方がそうです。やはり見たくないという気持ちもあると思います。ですが、2009年以降、裁判員制度が始まったので、市民の誰もが死刑の判断を迫られる時代です。国は裁判員に死刑の判断を迫る一方で、情報開示しないというのは説明がつかないのだと思います。

なので、今、裁判員たちは自分たちで署名を集めて、国に対して、「死刑判断を迫るんだったら、情報開示しろ。国民的議論を呼び起こせ」と署名をしていて、それを2024年の裁判員制度開始から15年に合わせて提出しようとしているんだと思います。

もっと国民としての議論をすべく、そして国が情報を与える責任があると私は思います。