持続可能な社会づくり、SDGsについて考えるシリーズ「つなごう沖縄」。沖縄の伝統工芸「やちむん」(焼き物)についてお伝えします。

おととし県内各地に影響を与えた“海の厄介者”が新たな形で伝統工芸を支えています。

漆のように黒く光沢があるコップや器。このやちむんには実は県内に大きな影響をもたらした“海の厄介者”が活用されているんです。

(ヘリコプターからのレポート)

「国頭村奥間です。海の上に無数のグレーのラインが出来上がっています」

海底火山の噴火に伴い発生した「軽石」です。おととし県内各地の海岸に漂着し、被害が相次ぎました。軽石は海から引き揚げられたものの行き場がなく、処分できずに残っているものもあります。

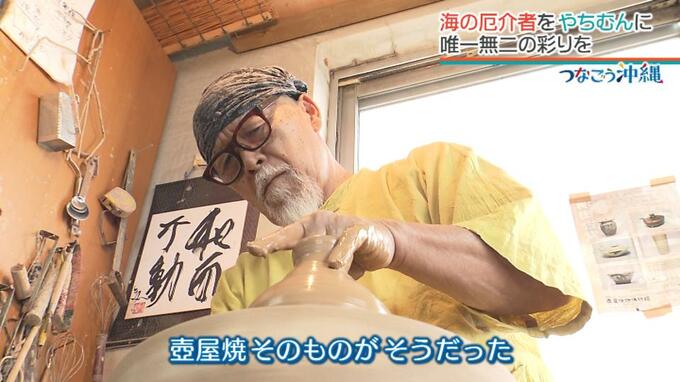

読谷村に40年ほど根付く窯元「陶眞窯(とうしんがま)」。軽石を活用してやちむんを制作することは、創業者の相馬正和さんにとって自然の流れだったと言います。

相馬正和さん

「壺屋の手仕事は、300年以上前から地産地消ではないですが、地にあるもので全て作られていたんですよ。僕の中でいろんな素材を引き入れるというのは壺屋焼そのものがそうだった。軽石もすぐに持ち帰って使って」

陶眞窯のやちむんに軽石がどのように使われているのかというと―

「釉薬(ゆうやく)」。焼き物に色や模様、光沢をつけるのに使用する”うわぐすり”として活用されています。

相馬正和さん

「(焼いて)真っ黒になったときは大発見で、感激して。僕にとってはダイヤモンドみたいなもので、マグマなので」

噴火によって生まれた軽石にちなみ“マグマ釉”と名付け、様々な作品を制作。

ひとつの作品に多くの見せ所を盛り込むことに成功しました。

相馬正和さん

「マグマ釉は黒いところ、白いところはサトウキビ「キビ灰釉」ですが、これを(合わせて)塗ると、ナマコになりますね、これを「ナマコ釉」。重なった釉薬の魅力を味わってもらいたい」

軽石だけでなくサトウキビやガジュマルなど様々な沖縄由来の材料を釉薬に取り入れ、唯一無二を追求しています。

相馬正和さん

「だいたいどんな灰でも釉薬に使えるんですね。灰が持っているパワーや色合いをそのまま単味で使う場合と混ぜて使う場合と、そこで釉薬の色合いが変わるのでいろんな表情がでるのがまた楽しみ」

製作所の隣にはカフェも併設していて、窯で料理を作る際に発生する灰も釉薬として活用するなどあらゆるものを循環させています。

軽石をはじめ自然の様々な灰を再利用するこうした取り組みは「つくる責任・つかう責任」というSDGsの目標につながっています。

相馬正和さん

「僕ら『生まれる』っていうんですよ。生まれたものを育てるのが使うお客様だから、そういう意識を持ってモノを大事にして育てていくという過程も、作り手から使い手に変わっていく中であるよね」

やちむんに新たな彩りを与えた軽石。厄介者とみるか暮らしに生かすかは、私たち次第なのかもしれません。

【記者MEMO】

陶眞窯ではこのほか、子どものうちからやちむんに触れて魅力を知ってもらおうと、職人が地域の小学校に出向いて出前授業などを行うなど、継承の取り組みも行っているということです。