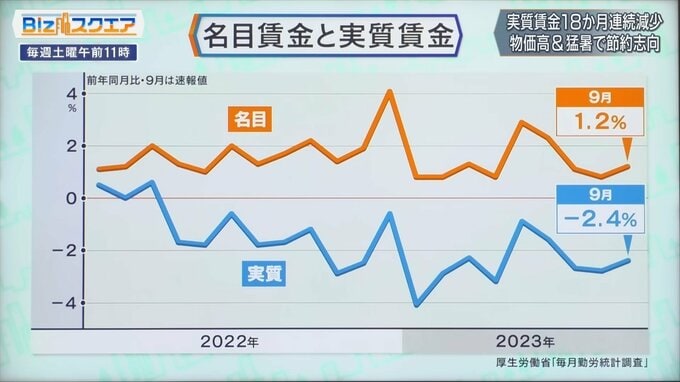

実質賃金18か月連続減少 物価高&猛暑で節約志向

9月の毎月勤労統計によると、物価の変動を反映した働く人1人当たりの実質賃金は、前年同月比2.4%減り、18ヶ月連続の減少となった。

――実質賃金が18ヶ月連続マイナス、家計への負担は重い

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

重い負担ですね。名目賃金と実質賃金の差が3.6%あるのですが、賃上げは1%ぐらいできても物価上昇が重すぎて、物価を差し引くとマイナスになる。3%以上賃上げすればいいのですが、企業はなかなか価格転嫁ができない。元凶は日銀の円安に寛容な金融緩和が、物価を押し上げてるので、生活が苦しいと思う。

――「インフレ手当」を支給する企業も。自動車産業では価格転嫁が進んでいる?

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

中小企業はとにかく価格転嫁して利益が厚くなると、ほとんど人件費に回るので、価格転嫁が賃上げの本質だと思います。少しずつ、ましになっていることは間違いないですね。

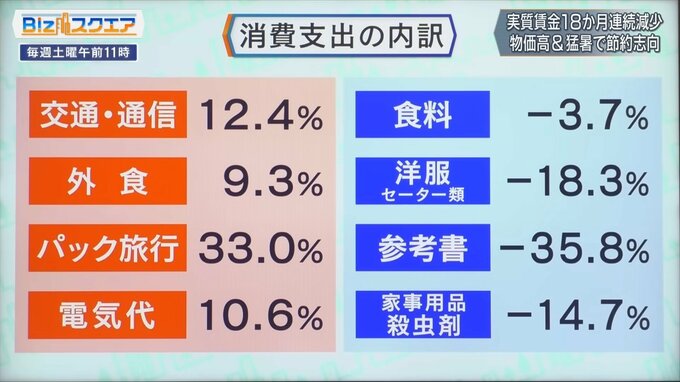

家計調査を見ても節約志向が一段と強まってることがわかる。

今年9月の家計調査では、2人以上の世帯が消費に使った金額は、去年9月より2.8%減少。7ヶ月連続の減少になった。

――消費支出の中身を見てみると、食料や洋服などを抑えるという動きが顕在化している。一方で、交通、外食、旅行、いわゆる「お出かけ系」にお金を使っているようだが。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

この読み方が難しく、非常に大切。今は不況ではなくて好況だと私は思います。もし不況であれば、節約志向が全般にわたって、貯蓄も増えて、物価も下がっていくのですが、今は上がる。つまり、使いたいからみんな使うが、物価上昇の方が大きいので、思うように使えないという「リベンジ消費」が隠されている。外食については物の値段も上がっているが、実質的に物価の上昇以上にお金が回っている。パック旅行は、宿泊費のデータを見てみると旅行支援で1回下がったところから、今1.6倍までホテルなどの料金が上がっていることから、需要が強いということが見て取れる。

洋服などは「まだ半袖でもいいじゃないか」と。参考書も「図書館に行けばいいじゃないか」という節約の思考が現れていると思う。

――リベンジ消費の勢いは止まっていない?所得さえ上がれば、まだ使う可能性がある?

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

物価が安くなれば、もっと好況感は出てくるんじゃないかと思います。

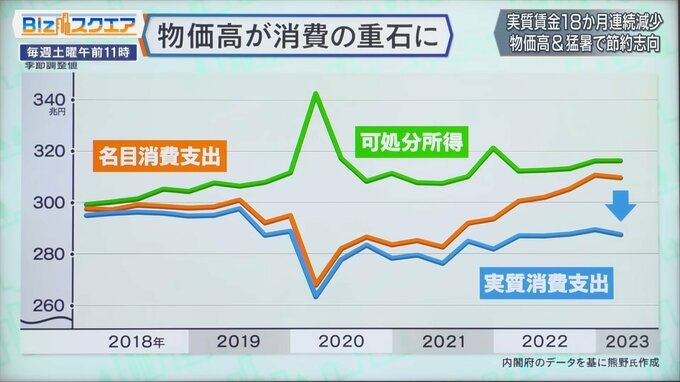

不況のとき、コロナのときはみんな危ないと思って貯蓄していたのですが、特に今年に入ってからは、貯蓄率がほとんどなくなって、所得の分だけお金を使うようになってきた。なので、物価上昇がなければ、消費拡大になるはずだった。そこに物価上昇が外からやってきた。物価上昇に購買力を奪われて、実質消費、数量ベースの消費が抑えられていて、GDPも振るわなくなったというのが、この7月~9月の状況。

――2022年くらいから名目消費支出はどんどん伸びてきて、過去のトレンドとは全く違う動きをしている。消費意欲はある。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏

インフレの痛みがここに出ているのですね。

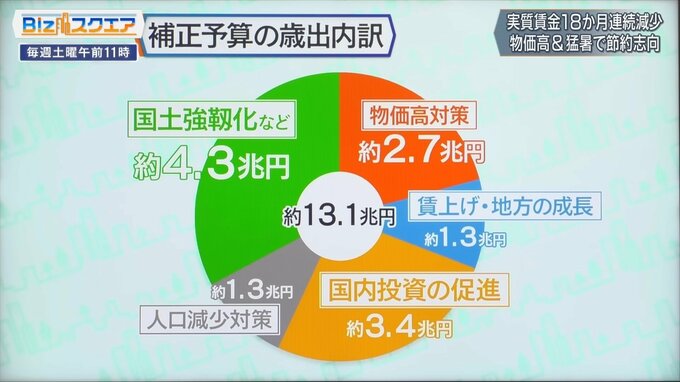

――補正予算の内訳を見ると、総額13兆円のうち、物価高対策はわずか2兆7000億円。ガソリンや電気への補助金、低所得世帯への給付金がメイン。減税は来年の予算なのでまだ入ってない。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

看板は、物価高対策のための財政支出と言っているが、内訳を見ると化けの皮が剥がれてしまっている。国土強靭化4兆円。年度予算で当初6兆円支出しているのに対して、補正予算で4兆円も増やしてしまったら、内容を査定しているのかという話になる。国内投資の促進も半導体工場できてもいいのではないかと思うのだが、九州や北海道の半導体工場は実際稼動するのが2027年とか2028年など、ずっと先なので基金に積まれたままになる。

すぐに出てこないし、旧来型の顔をしているので、国民は「物価高対策の看板かけているけれども、中身は旧来型じゃないか」ということを見透かしてるんだと思います。

――今企業はものすごく儲かっている。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

昔に比べると企業のキャッシュが、設備投資も回る比率がものすごく落ちている。その金をどうやって使っているかというと、大体海外投資などに使っているので、国内に還流させるための税制優遇なども考えた方がいいと思います。

――今回の補正予算で一番足りないものは、物価高対策の核がないこと?

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

一つは賃上げ促進だが、もう一つは日銀です。日銀の円安こそが元凶であり、政府と日銀は連携しながら、今の過剰な円安をやめていく。円安誘導ではないがそう見られても仕方ないようなことはやめていく。食料品はいま、9%まで上がっている。食料品の物価を下げないと国民生活は豊かさが実感できないですね。

(BS-TBS『Bizスクエア』 11月11日放送より)