町内会の行事として、ボッチャを取り入れる地域が増えています。子どもから高齢者、障害のある人、誰もが一緒に楽しめ年齢や体力を問わず参加できるのが魅力とか…。でも、なぜボッチャなのか?

10月15日。富山市友杉にある体育文化センターで開かれた「ボッチャ交流会」。参加者は性別も年齢も、住んでいる地区もさまざま…。障害のある人を含む36人が試合に臨みました。

主催したのは公益財団法人富山市スポーツ協会です。協会では去年、富山市内に88ある地区校区に呼びかけ、希望する地域に指導員を派遣、ルール説明からコート設営の仕方などを指導してきました。

また、スポーツ協会が開いたボッチャ体験会には令和3年度に43人が参加、令和4年度は63人が参加しました。それ以降、コロナが落ち着きを見せたことやパラリンピックで話題となったこともあり、去年の後半から道具の貸し出し、指導員の派遣依頼が増えているといいます。

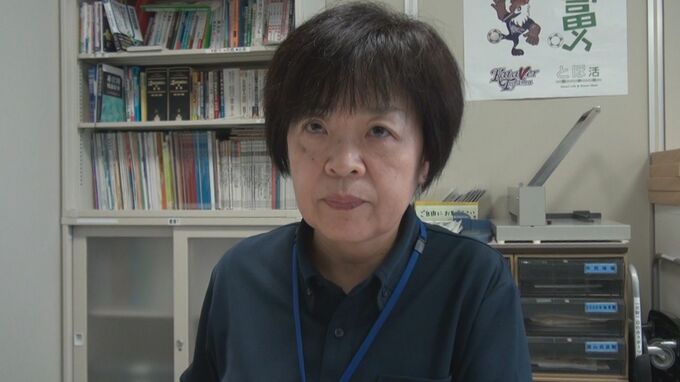

富山市スポーツ協会 主査スポーツ指導員

藤沢智子さん:「コロナで自粛していた各地の住民運動会が復活しはじめています。しかし、いきなり運動会を再開するではなくて、まずは気軽にできるニュースポーツで体を慣らしていこうという地区校区が多いようです。特にパラリンピックで話題になったボッチャは、ボールを投げる指導を一通り受けるだけですぐに試合ができるし、道具も1セット2万円から5万円ぐらいとほかのニュースポーツに比べて求めやすいことも大きいかもしれません。ルールはパラリンピックとほぼ同じですし…。ほとんどの人が一度体験したらまたやりたいといいますね」

富山市スポーツ協会では、ボッチャの道具セットを有料で貸し出しています。今年は9月までに7件の貸し出しを行ったほか、依頼があれば指導員を派遣し、コートの設定やルールの説明、指導を行っています。