直面するのは「妊よう性」の問題

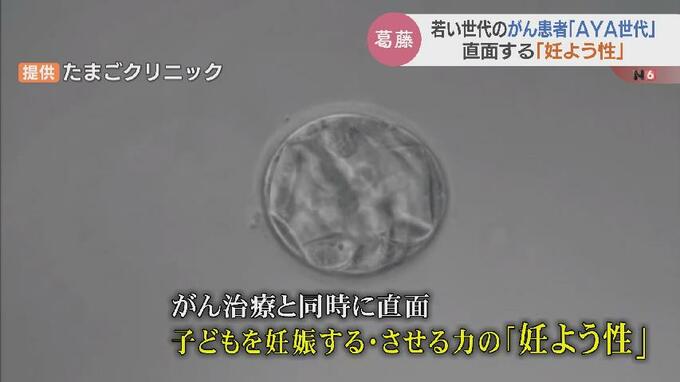

「AYA世代」と呼ばれる15歳から39歳の若い世代。毎年そのうちの2万人以上ががんと診断されています。がんの治療と同時に直面するのが、妊娠するための力「妊よう性」の問題です。

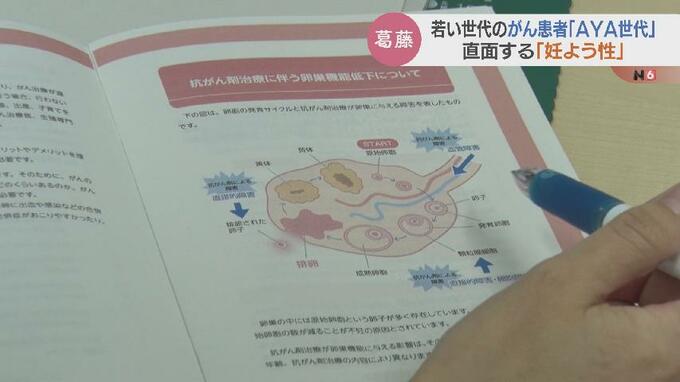

抗がん剤や放射線治療の副作用で、生殖機能に影響が出る場合があるため、妊よう性が失われる可能性があります。

進行の早いがんの場合は、治療は一刻を争います。すぐに治療を始めるのか、それとも、将来の命の可能性を守る手立てを探るのか。短い期間に難しい決断が求められます。

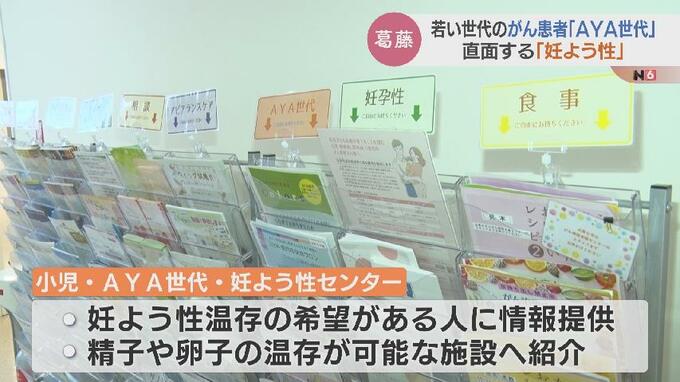

そんな中、3年前から富山大学附属病院で運用が始まっている「妊よう性センター」

妊よう性温存の希望のある人に情報を提供したり温存が可能な施設への紹介も行います。

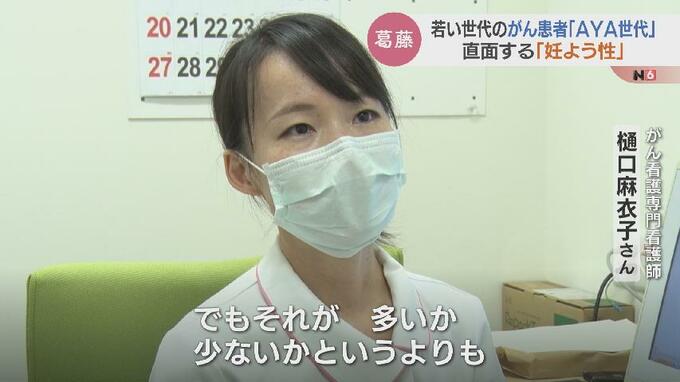

センターを担うのは、がん看護専門看護師の樋口麻衣子さんです。

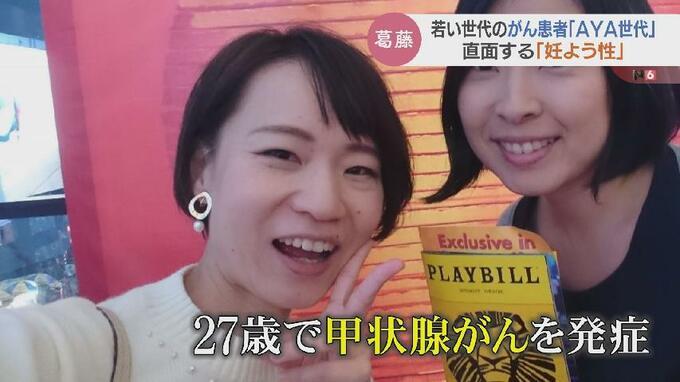

樋口さんは12年前の27歳の時に甲状腺がんを発症し甲状腺を全摘出しました。

看護師としてがんに向き合う中で初めてしった「妊よう性」という言葉。

がん看護専門看護師 樋口麻衣子さん:

「私自身看護師として、いろいろがんに関わるようになって初めて妊よう性って言葉を知った。全く情報が発信されていなくて富山では。若い患者さんがいて、そういう話を聞かずにどんどん治療がすすんでいくとこを見ていた。」

がんになっても様々な選択ができること。樋口さんは患者の隣で寄り添いながら、一緒に話を聞いて決断を支えています。

がん看護専門看護師 樋口麻衣子さん:

「温存する人が7割くらい。しない方が3割くらい。でもそれが多いか少ないかっていうよりもその人が自分の人生を考えたときに納得した選択をとれるかってことが大事なので、がんと診断された衝撃のなかで決めなきゃいけないことなので、患者さんの思いをちゃんと引き出せているかが大事」