去年、奥能登で誕生したある「蒸留酒」が、今年3月に行われた世界最大級の酒類コンテストで高い評価を受けました。開発したのは、なんと酒造りは未経験、それでも夢を叶えようと50歳で一念発起した、一人の男性でした。

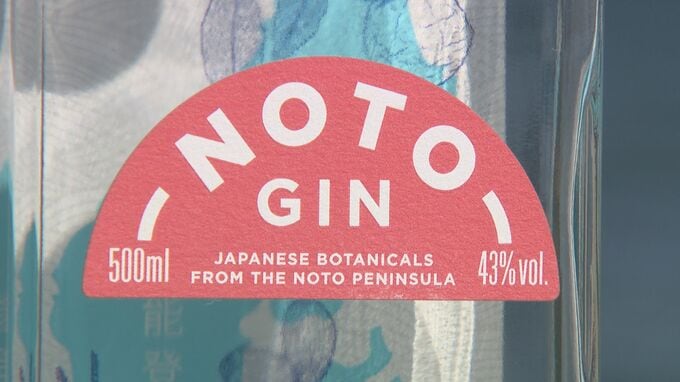

青々とした、美しい海に映える透明のボトル。奥能登生まれのオリジナル蒸留酒、「のとジン」です。

「これからの『新しい時代』っていうんですかね。朝日のようなイメージでこの半円形を採用しました」

珠洲市上戸町のとあるオフィス。パソコンに向かう男性こそ「のとジン」の生みの親、松田行正さん(53)です。普段は東京の外資系IT企業に勤める松田さん。おととし3月に珠洲に拠点を移し、リモートワークをこなしながら、長年の夢だったジン作りを副業で始めました。

松田行正さん(53)

「自分はサラリーマンをしていて、いわゆる『生活』のために働いているような感じ。なんでもっとやりたいこと出来ないんだろうって思っていたんです」

元々、ウイスキーなどに代表される蒸留酒を嗜み、各地のイベントに客として何度も足を運んでいましたが、「作り手」になりたいという思いは膨らむばかり。そんな松田さんの夢を後押ししたのは、たまたまラジオで聴いた「能登ヒバ」の存在でした。

松田行正さん(53)

「殺菌効果、香りもすごくいいと聞いて。ジンでもヒノキを使うものもあって、これ面白そうだな~と。『ジンを作るんだったら能登が面白いかもね』ってピンときまして」

ジンを作る上で必要な能登の資源を学ぶため、金沢大学の「能登里山里海SDGsマイスタープログラム」に参加。松田さんの商品開発がスタートしました。

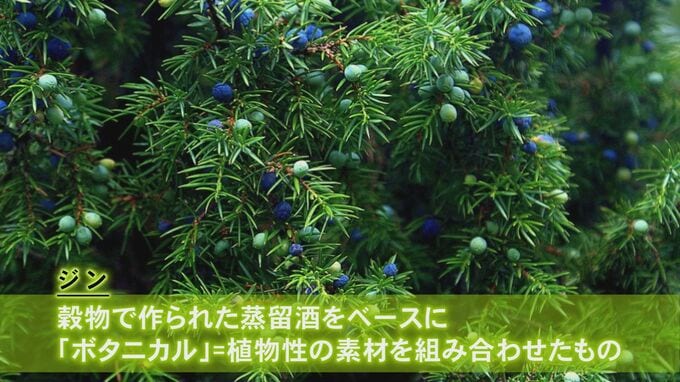

穀物で作られた蒸留酒をベースに、「ボタニカル」と呼ばれる植物性の素材を自由に組み合わせることで、独特の香りを生み出す「ジン」。無色透明な見た目とは裏腹に、作り手の個性が色濃く表れるのが特徴です。

松田行正さん(53)

「月桂樹とクロモジは林業の方から頂いたもの。1回粉砕した状態で使います。クロモジは和菓子の爪楊枝とかで使われるんですよね」

松田さん、奥能登地域で採れる5つの素材に目をつけました。そのほとんどが、過疎化や人手不足を理由にこれまで手つかずとなっていたり、廃棄されてきたものです。

「この木になるやつを松田さんにあげとる。いつもは200個くらい実がつくんやけど…」

珠洲市三崎町の上野順進さんのお宅です。これから収穫時期を迎えるユズの木ですが、これまでは消費するのが難しかったといいます。上野さんは、これまでユズを近所の人にあげたりしていたといい「酒に使うというのは、すごい発想だと思う」と話していました。